![[HOME]](../gerbik.gif)

![]()

Историко-градостроительный анализ развития г.Кировограда

СОДЕРЖАНИЕ

Введение I.

I. Историко-градостроительный анализ

развития г.Кировограда ..............................2.

1. Елисаветград в системе городов Северного

Причерноморья

второй половины ХVІІІ века ........................................................................................2.

2. Крепость святой Елисаветы – предшественник

города (1754 - 1775 гг.) ........................................................................................3.

3. Елисаветград - рождение

города

(1775 -1829 гг.) ........................................................................................8.

4. Елисаветград - центр военных поселений

юга Украины (1829 - 1862 гг.) ........................................................................................13.

4.1. Проект г. Елисаветграда 1833 года .......................................................................13.

4.2. План города 1845 года ........................................................................................16.

5.1. Елисаветград - центр Елисаветградского уезда (1865 – 1917).

6. Советский период развития города ..................................................................27.

7. Выводы ........................................................................................30.

Литература ........................................................................................33.

ВВЕДЕНИЕ

Марксистско-ленинская теория общественного развития

всегда уделяла большое внимание роли городов в социальном

прогрессе, выделяя "городскую культуру" как наиболее плодотворную часть культурных достижений.

В настоящее время в связи с интеллектуализацией деятель- ности общества, возрастанием роли социальной информации все большее значение приобретают уникальность общения, само богатство и разнообразие социальных связей. Заложенная в самой природе города возможность широкого общения становится как раз той стороной городской культуры, которая в процессе научно- технической революции используется особенно интенсивно. При этом общение, оставаясь обязательным фактором всякой деятельности, приобретает самостоятельное значение.

Растет стремление непосредственно приблизиться к "эпицентрам" информации и культуры.

Последовательно возрастает роль центра города как места концентрации общественной жизни и разнообразных форм деятельности людей. Уникальность центра, его исключительность по отношению ко всем остальным элементам города определяется не только концентрацией наивысших (для данного города) образцов деятельности в различных областях, но и возможностью выбора различных типов поведения, видов общения.

Город – динамичная структура, непрерывно изменяющаяся в пространстве и времени.

В структуре города существуют различные стабильные и изменяемые элементы. Наиболее ярко вся совокупность устойчивых и изменяемых признаков, составляющая главное своеобразие города, зафиксирована в пространственной структуре центра, воспроизводится на всех этапах эволюции города.

В целях выявления таких признаков и закономерностей развития города Кировограда сделаем попытку провести историко-гредостроительный анализ с акцентированием внимания на становлении, развитии и изменении центральных городских функций, их интеграции. Проследим также место культурной функции в процессе градостроительной эволюции для определения пространства общения и досуга в структуре города.

Историко-градостроительный анализ развития г. Кировограда.

1. Елисаветград в системе городов Северного Причерноморья второй половины ХVІІІ в.

Градостроительство Северного Причерноморья было одним из самых значительных явлений в истории отечественной культуры. Конец ХVІІІ в. явился почти для всех городов Северного Причерноморья той исходной позицией, с которой началось их дальнейшее развитие.

Функциональная типология южных городов не отличалась особой сложностью. В связи с административной иерархией поселения делились на следующие группы:

- административные центры – основывались и первоначально развивались как центры губерний и уездов, ради ускорения их развития создавались крупные промышленные предприятия и открывались учебные заведения (Кременчуг, Вознесенск, Екатеринослав I, Екатехинослав ІІ и др.);

- торговые города – в количественном отношении, из-за слабо развитой внешней торговли еще не составляли значительной группы (Хаджибей - Одесса, Таганрог и др.); ремесленно-торговые поселения - основой их экономического развития являлись ремесло, внутренняя торговля, а также пригородное сельское хозяйство (Херсон, Мариуполь и др.).

Ряд характерных особенностей градостроительства Южного края вытекал из того огромного значения, какое имел в то время военно-стратегический фактор.

Военные города, к которым относился г. Елисаветград, одна из самых значительных в те годы групп городских поселений. Своим зарождением они были обязаны крепостям и оборонительным линиям, которые даже после указов об их упразднении еще долгие годы существовали, влияя на планировочную организацию и на характер расселения. Военные города обычно размещались вдоль государственных границ.

Реальные меры для защиты края были осуществлены в 1752 г., когда между Синюхой и Днепром, согласно указу от 24 декабря 1751 г., поселились сербы, венгры, волохи, молдаване, хорваты. Они были разделены на гусарский (конный) и Пандурский (пехотный) полки. А территория образованной таким образом военизированной области стала называться Новой Сербией.

В соответствии с указом от 14 мая 1754 г. новые военизированные поселения составили Слободской казачий полк.

Центром Слободского казачьего полка должна была стать Елисаветинская крепость. Она была основана для защиты Новой Сербии с юга. Крепость являлась главным форпостом линии военных укреплений, созданной вдоль русско-турецкой границы, и располагалась приблизительно на ее середине - между Днепром и Южным Бугом.

2. Крепость святой Елисаветы - предшественник города (1754 -1775гг.).

Градостроительство Северного Причерноморья было одним из самых значительных явлений в истории отечественной культуры. Конец ХVІІІ в. явился почти для всех городов Северного Причерноморья той исходной позицией, с которой началось их дальнейшее развитие.

Указ об основании Елисаветинской крепости был издан 11 января 1752 г. императрицей Елисаветой Петровной: "Сделать для защиты поселяемых в Новой Сербии Гусарских и Пандурских полков жилище, земляную крепость, которую именовать крепостью св. Елисаветы". В 1753 г. под руководством генерал-майора И.Ф. Глебова был разработан проект крепости. Она должна была представлять собой шестиугольный полигон с бастионными фронтами длиной по 170 саженей. Для усиления обороны предполагались двойные фланки, равелины перед куртинами, прикрытый путь с плацдармами, гласис. В целом крепость должна была занять территорию площадью около 70 десятин. Внутреннее пространство проектировалось расчленить на 36 мелких кварталов, расположенных вокруг большой квадратной площади (Илл. 2).

Крепость св. Елисаветы должна была размещаться "в дикой степи, вблизи границы зимовников запорожских, на правом нагорном берегу р. Ингула", на расстоянии около 200 саженей от реки между устьями ее притоков Грузской и Сугоклеи. Размещая города на берегах рек, проектировщики учитывали водные акватории, как важнейший градоформирующий фактор. В качестве удобств размещения крепости отмечались близость реки, наличие леса, камня для фундаментов, хорошей глины для обжига кирпича.

В силу ряда причин Елисаветинская крепость была "с торжеством заложена" лишь 18 июня 1754 г. Земляные работы велись солдатами под руководством инженер-полковника Менцелиуса. Строительные работы производили новосербские поселенцы, солдаты регулярных русских войск и казаки нескольких украинских полков. Часть из них, так называемые закрытые казаки, несли сторожевую службу, другие - работные - заготовляли в Черном лесу возле Тясьмина строительные материалы. Охрану несли 200 запорожцев.

В систему крепости входила цитадель с шанцем, прикрывающим выход к реке, эспланадная зона вокруг цитадели и форштадт, окруженный по периметру ретраншементом.

Хорошо сохранившаяся в настоящее время крепость относится к земляным полигональным крепостям, распространенным в Европе в середине ХVІІІ в. Ее площадь составляла 57 га, что позволяло разместить на ее территории гарнизон постоянной численностью свыше 1000 солдат с необходимым запасом оружия и продовольствия. Шестиугольная крепость имела 6 бастионов, окруженных рвами (святых Петра, Екатерины, Алексея, Архистратига, Михаила, св. апостола Андрея Первозванного и князя Александра Невского), 6 равелинов (святых Анны, Натальи, Федора, Иоанна Предтечи, Николая и преподобных Печерских) и 6 эскарпированных полигонов, образующих зону обстрела с полевой стороны. В крепость можно было попасть через трое ворот (Троицкие, Пречистенские, Все святские), связанных с внешней стороной посредством равелинов. Непосредственно в сторону реки были обращены бастионы св. Андрея Первозванного и князя Александра Невского, равелин Преподобных Печерских, четвертый полигон и шанец св. Сергия.

Как свидетельствуют чертежи, оборонительные сооружения осуществлялись в предусмотренном объеме. В конце 1757 г. земляные укрепления были практически готовы. Изменилась лишь внутренняя планировка, сохранившая свои размеры (55x55 саж.) площадь окружалась 12 более крупными кварталами, и лишь со стороны четвертого полигона оставалось 4 мелких (Илл. 3,4).

На территории крепости была сооружена и значительная часть запланированных крепостных объектов: церковь св. Троицы, казармы солдат, генералитетный дом, инженерные и артиллерийские строения, склады оружия, пороха и другие объекты.

По сведениям А.Н. Пашутина для гарнизона, а также для жителей форштадта в 1755 г. была построена церковь, "с наименованием ее соборной". Крепостная соборная Троицкая церковь была деревянной, одноярусной с колокольней, "в виде небольшого маленького домика с двумя небольшими на ней главами". Возможно, что это обычная для ХVІІІ в. церковь, так называемого казацкого типа.

Особенно выделялось административное здание на соборной площади. Прямоугольное в плане, оно со всех сторон обносилось галереей, а посредине имело ступенчатую трехъярусную башню, завершенную куполом. Таким образом, основными архитектурно-пространственными доминантами крепости св. Елисаветы являлись соборная Троицкая церковь и административное здание, кварталы же застраивались одноэтажными и скромными по внешнему облику зданиями.

Под защитой крепостей находилось гражданское население, в результате чего образовывались небольшие форштадты и посады.

Одновременно с крепостью возле реки с 1754 г. появляется поселение, состоящее из трех частей.

К северу от крепости св. Елисаветы, за небольшим оврагом на берегу Ингула возникла солдатская слобода под названием Греческого или Быково - по фамилии капитана Быкова, "жившего там и заведовавшего под главным руководством и начальством коменданта" крепости. Главными улицами для Быково являлись: Нижне-Быковская (ул. Пушкина). Верхне-Быковая (Чапаева), Островская, Васильевская, Андреевская (сохранила свое первоначальное название), Артема, Каховская, Тобилевича, пер. Пушкина, Знаменский, Сибирский и другие.

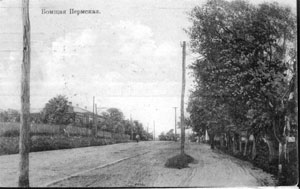

К востоку от крепости появилось предместье Пермское. Оно получило свое название от лагеря Пермского драгунского (Карабинерного) полка (ранее называлось Пермскими лагерями), вызванного в 1754 г. для прикрытия рабочих людей и искоренения гайдамаков.

К востоку от крепости появилось предместье Пермское. Оно получило свое название от лагеря Пермского драгунского (Карабинерного) полка (ранее называлось Пермскими лагерями), вызванного в 1754 г. для прикрытия рабочих людей и искоренения гайдамаков.  Пермское располагалось между рекой и эспланадной зоной, представляло собой небольшие жилые районы, насчитывавшие по десятку кварталов с прямыми улицами и переулками. Главными улицами Пермского являлись – (Большая Пермская), Фисановича, Свердлова, Бобринецкая, Горького, Интернациональная, переулки Крепостной, Почтовый, Огородный.

Пермское располагалось между рекой и эспланадной зоной, представляло собой небольшие жилые районы, насчитывавшие по десятку кварталов с прямыми улицами и переулками. Главными улицами Пермского являлись – (Большая Пермская), Фисановича, Свердлова, Бобринецкая, Горького, Интернациональная, переулки Крепостной, Почтовый, Огородный.

Вскоре застройка появилась и на другом берегу Ингула. Эта часть поселения называлась Подолом. Чертежи 1762 г. свидетельствуют, что здесь возник крупный жилой район, разрезанный 10-12 саженной ширины улицами на сетку квадратных и прямоугольных кварталов. Он стал ядром быстро растущего селения. Главными улицами на Подоле были - К.Маркса (Большая Перспективная, Николаевский проспект), Дзержинского (Московская), Ленина (Дворцовая, Верхне-Донская), Тимирязева (Нижне-Донская), Гоголя (Успенская), К.Либкнехта (Преображенская, Купеческая), Р.Люксембург, (Покровская), Калинина (Миргородская), Декабристов (Ингульскад), Компанийца (Невская, Пашутинская), Володарского (Александровская), Кирова (Михайловская), Красногвардейская (Архангельская), Карабинерная (сохранила свое первоначальное название).

Если в Быково и Пермском кварталы застраивались штабным ведомством для солдат и офицеров, то на Подоле заняты домами купечества и ремесленников.

Быково, Пермское и Подол, окруженные ретраншементом, образовывали форштадт. Жители форштадта, находящиеся под защитой крепости, обязаны были отбывать различные повинности, связанные с ее функционированием.

К крепости св. Елисаветы принадлежало еще казачье поселение. Оно называлось Слободским казачьим полком и находилось вне черты Новой Сербии.

Вплотную к форштадту примыкали слободы Ковалевка и Балка, основанные, по-видимому, казаками (на территории современной части Балки до сих пор существует переулок под названием Казацкий). Эти слободы, со временем слившиеся с застройкой форштадта в единую планировочную структуру, первоначально имели живописную, свободную трассировку уличной сети. Но, если со временем планировка Балки подверглась лишь частичному регулированию, то от первоначальной планировки Ковалевки остались лишь небольшие фрагменты (ул. Бебеля, ул. Транспортная, пер. Молодежный).

В окрестностях крепости большие и богатые селения заселялись раскольниками: с. Злынка, Клинцы, Покровское, Красный Яр, Знаменка, Никольское и др. Эти раскольничьи слободы находились в ведении секунд-майора Черникова, а Черников подчинялся коменданту крепости.

Раскольники считались купцами крепости св. Елисаветы, составляя первое купеческое сословие, "имели главное пребывание в крепости, в форштадте которой находились их богатые церкви".

Практически одновременно с возникновением форштадта были построены: городской рынок (на месте существующего торгового центра) деревянная Успенская церковь (на месте обкома КПУ), деревянная Владимирская (Греческая церковь), деревянная Знаменская церковь (на Быково), раскольницкий молельный дом. Эти объекты с рядовой, по преимуществу деревянной усадебной застройкой, а также с сооружениями крепости, определяли облик города первых десяти лет его развития.

Планировочная архитектурно-пространственная композиция центральной части поселения (форштадта) заключалась в иерархическом соподчинении главной его улицы (Б.Перспективной, К.Маркса) с площадью на ней и рядовой малоэтажной застройкой. Среди этой застройки резкими акцентами выступали общественные дома и лавки, а доминантами служили Успенская и Владимирская церкви. Улица служила главной осью всей композиции. Она разделяла на две равные части форштадт и направлением своей трассы почти совпадала с центром крепости. Таким образом, крепость с церковью в ней превращалась в третью главную доминанту улицы, хотя и располагалась вне ее пределов. Площадь размещалась примерно посредине длины улицы. Обе церкви (Успенская и Троицкая) располагались на равных от площади расстояниях

В плане площадь была прямоугольной с соотношением сторон 1:3 (50x150 м.). Одной из меньших сторон она примыкала к главной улице (Б.Перспективной), а широкими - к рынку и небольшому кварталу, как и площадь, вошедшему сейчас в территорию рынка.

Со стороны рынка на площади находились гостиный двор и мясные лавки, а с противоположной и по меньшим сторонам - общественные здания. В пределах ретраншемента город занимал территорию 2,3 кв.км. (1,8 х 1,5 км.). Из рассмотренного выше периода становления города можно сделать вывод о том, что крепость св. Елисаветы являлась градостроительным ядром поселения, местом концентрации или тяготения всех основных его функций. Центральная административная функция была сосредоточена в крепости. Это и административное управление крепостью, подчинение начальников предместий и слобод коменданту крепости, нахождение в ней полковой канцелярии казачьего полка. Культовый центр также находился в крепости св. Елисаветы – в Троицкой соборной церкви. Центральная торговая функция также тяготела к крепости. Место концентрации ее - главная площадь. Торговая функция развилась с заселением земель ремесленниками, купцами. А их появление обусловлено было необходимостью обслуживания воинских частей внутри большой крепости.

3. Елисаветград - рождение города (1755 - 1829 гг.).

Город долго являлся составной частью крепости и не имел собственного названия, хотя магистрат в форштадте был учрежден еще В 1755 г. Седьмого ноября 1763 г. при крепости была открыта школа для офицерских детей "обоего пола". К югу от города, на берегу р. Сугоклея, " в одной версте от города", в 1764 г. по указанию императрицы Екатерины II командиром Новой Сербии Мельгуновым был заложен государственный сад с целью поставок ко двору фруктов и овощей. Казенный сад являлся самым древним из садов города.

Значение крепости резко упало после удачной для России войны с Турцией и последующего за этим разрушения Запорожской Сечи (1775 г.). Некоторое время она находилась в резерве, здесь хранился арсенал Войска Запорожского, но ведущая роль уже бесповоротно переходила к городу.В этом же году Новая Сербия была переименована в Новороссийскую губернию. Крепость св. Елисаветы, поселения возле нее вошли в состав этой губернии под названием Елисаветградской провинции.

В силу рескрипта от 10 февраля 1784 г.," так как по состоянию внутри государства крепостью почитаться не могла и была обращена во внутренний город". Крепость упразднялась, но в условиях напряженной политической обстановки она продолжала существовать.

В 1775 г. поселение получает права города и имя Елисаветград. В 1776 г. в городе было более тысячи зданий (около 600 - на Подоле, более 300 - в Пермском и Быково).

В 1782 г. здесь насчитывалось уже 4720 жителей. Крайними улицами левобережной части стали - Театральный пер., Петровская (Шевченко) и ул. Кропивницкого. В 1783-1784 гг. был разработан проект развития города, в соответствии с которым его размеры должны были удвоиться и достичь 450 десятин. В композиционном отношении структура города не менялась, во все стороны расширялась сложившаяся прямоугольная сетка. Учитывая возросшие габариты селения, были запроектированы две площади. А так как правый берег р. Ингул осваивался медленнее, планировка этого района не была осуществлена. Зато планировочные предложения на левом берегу, в том числе и площадь по оси ул.Петровской, несколько позднее (в середине XIХ в.) были реализованы с незначительными коррективами.

В 1784 г. Новороссийская губерния переименована в Екатеринославское наместничество, Елисаветградская провинция упразднена, а Елисаветград стал уездным городом наместничества. В 1787 г. в городе проживало 4,76 тыс. человек и было 1062 здания. В этом же году согласно Городового положения от 21 апреля 1785 г. была образована городская дума. Городские присутственные места: городская дума, магистрат, сиротский и словесный суд, квартирная комиссия, городская полиция (созданная еще в 1784 г.), помещались в принадлежащих городу деревянных домах, находящихся на углу Невской улицы (Компанийца) и ул. Купеческой (К.Либкнехта), т.е. на главной площади города.

Планом города 1787 г. намечалось почти в два раза увеличить площадь форштадта, устроить на Подоле новый ретраншемент, распланировать новые кварталы. По этому плану город должен был охватить территорию между современными улицами Гагарина и Габдурахманова (с востока на запад) и Кропивницкого - Транспортная (с юга на запад), т.е. с включением с. Ковалевки. Несмотря на то. что полностью план так и не был осуществлен, нельзя не заметить, что планировка современных центральных районов города почти совпадает территориально и по характеру трассировки улиц с планом 1787 г.

Решительные меры к осуществлению этого плана были предприняты в 1790 г. В левобережной части многие из проектируемых кварталов были расчленены на участки и розданы застройщикам. На берегу реки между Миргородской и Кавалерийской улицами был посажен сад. За площадью с церковью также намечалось освоить ряд кварталов. Застройка оставалась одноэтажной. Преимущественно строились домики, напоминавшие сельские хаты. Росла и правобережная часть. Здесь предместье Быково слегка приблизилось к крепости. Госпиталь и складские здания появились к востоку от крепости. Сад и несколько строений выросли за оборонительным валом и за Пермским предместьем. Эти два новых сада В излучинах р. Ингул назывались партикулярными.

27 января 1795 г. из части Екатеринославского наместничества образовалась Вознесенское. Замысел правительства превратить г. Вознесенск в грандиозный столичный центр края - крупное градостроительное мероприятие XVIII в.

13 марта 1795 г. предписывалось вновь учрежденные присутственные места (уездный суд, уездное казначейство, нижнюю расправу, почтовую контору, нижний земский суд, дворянскую опеку) перевести в крепость. Но состоялся ли этот перевод, неизвестно.

23 мая 1795 г. Елисаветград вошел в состав Вознесенского наместничества.

В 1797 г. после смерти Екатерины ІІ и с вступлением на престол Павла I Екатеринославское наместничество было переименовано в Новороссийскую губернию. Новороссийская губерния состояла из Николаевской губернии, Екатеринославской губернии и Таврической губернии. С ликвидацией Вознесенского наместничества г. Елисаветград вошел в состав Николаевской губернии.

В те времена Елисаветград стал одним из крупнейших торгово-промышленных центров Южной Украины. В 1796 г. здесь действовало 4 кирпичных, 4 кожевенных, один свечный, 2 салотопных, один содоваренный завод. Ежегодно проходило по 4 ярмарки. Их размещали на больших пространствах главного городского рынка и так называемого Османского базара, располагавшегося между рекой и ул. Б.Пермской. На ней же находились соляные склады и тюремный острог.

Чертежи города были исполнены В 1793, 1798 и 1799 гг. 10 июля 1798 г. в Елисаветграде произошел опустошительный пожар, в результате которого сгорели присутственные места, две церкви: деревянная Успенская и Преображенская, 72 лавки и более 20 кварталов с жилой застройкой.

12 ноября 1798 г. был утвержден новый проект крепости. Внутри нее предполагалось разбить лишь 5 крупных кварталов, которые застраивались бы каменными зданиями гауптвахты, караульной школы, офицерского дома. В 1799 г. появилась идея устройства в крепости Военно-Сиротского дома, для чего даже составлялись чертежи и сметы, но и она осталась неосуществлен-ной из-за отсутствия больших средств.

В 1801 г. Собор из Троицкой церкви крепости св. Елисаветы был переведен в только что отстроенный на месте сгоревшей деревянной церкви Успенский собор с колокольней. Собор строился с 1798 г. по 1801 г.

Планировка города второй половины ХVІІІ в. представляла собой один из первых примеров разработки плана по единому проекту.

В начале XIX в. в связи с обременительными для России войнами и наметившимся кризисом феодальной системы темпы развития города заметно снизились. 15 мая 1803 г. Николаевская губерния переименована в Херсонскую губернию. Елисаветград вошел в ее состав. Крепостные сооружения ветшали, однако официально крепость была упразднена лишь в 1805 году.

Не менялась и планировка города. Все же качественные изменения происходили прежде всего в объемно-пространственной структуре. Елисаветград постепенно приобретал черты того города, который в середине XIX - начале XX вв. считался одним из самых благоустроенных в России.

В конце ХVІІІ в. строятся новые каменные объекты крепости, сохранившиеся до нашего времени. С первой половины XIX в. и по настоящее время здесь размещается больничный комплекс.

От застройки рубежа ХVІІІ и XIX вв. сохранился интересный объект периода классицизма - двухэтажный жилой дом на углу ул. Володарского и ул. К.Либкнехта. Этот этап развития архитектуры города представлен также помещичьими особняками на улицах Гоголя, Декабристов, Луначарского и др. Интересной их особенностью является, как правило, наличие 2-х этажей: нижнего, небольшой высоты - для прислуги, и второго, высокого, с ганкой (бельэтаж) - для господ. В некоторых зданиях хорошо сохранилась их внутренняя планировочная структура - главная парадная лестница и вокруг нее основные помещения.

Мещанские дома конца ХVІІІ - нач. ХІХ вв. (5-ти и 7-ми оконки) сохранились в сильно перестроенном виде. Как и везде в России, они отличались хорошими пропорциями и сдержанностью в декоре.

Градостроительными доминантами в это время служили собор и приходские церкви. Большая часть обветшавших деревянных церквей сносятся и на их месте возводятся одноименные каменные храмы.

К ранее построенному в камне шестипрестольному Успенскому собору на ул. Б.Перспективной в первые десятилетия XIX в. добавились: церковь Владимирской божьей матери (Греческая церковь) в 1812 г., единоверческая Преображенская церковь по ул. Преображенской (К.Либкнехта) в 1813 г., Петропавловская трехпрестольная церковь в предместье Балка (в районе ул. Уфимской) в 1870 г., Покровская единоверческая церковь на ул. Покровской (Р.Люксембург) в 1825 г.

В 1815 г. была также построенв деревянная церковь на Петропавловском кладбище. Деревянной оставалась Знаменская церковь на Быково. Большая часть этих построек была выдержана в хороших классических формах и, учитывая 3-х, 4-х кратное превышение над окружающей рядовой застройкой, полноценно выполняла функции доминант, визуальных и смысловых ориентиров.

Роль акцентов выполняли особняки богатых мещан, купцов, помещиков (в городе было несколько сотен дворянских семей Елисаветградского уезда).

В 1815 г. Елисаветграду был выдан новый межевой план. Отведенная городу при его основании земля теперь лишь была за ним окончательно закреплена.

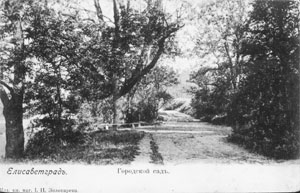

В начале XIX в. Казенный сад на р. Сугоклея назывался Потемкинским, носил также название виноградного, так как в нем была организована школа фруктовых деревьев и виноградники. Со времени образования Екатеринославского наместническва (80-е годы ХУШ в.) бывший казенный сад отдавался в аренду частным лицам. В 1819 г. сад с разрешения правительства был передан городу (" в устройство сада на английский вкус"). Площадь сада составляла 25 десятин.

4. Елисаветград — центр военных поселений юга Украины (1829 - 1862 гг.).

4.1. Проект г. Елисаветграда 1833 года.

Елисаветград как Киев и ряд других городов Николай I сделал одним из главных объектов своей военной политики. В царствование императоров Николая I и Александра ІІ город был местом постоянных корпусных сборов. Смотры войск проводились в 1842, 1845, 1847, 1850, 1852, 1859, 1874, 1888 годах, в присутствии царской семьи и ВЫСШИХ ЧИНОВ И проходили в августе и сентябре, "когда хлеб был собран".

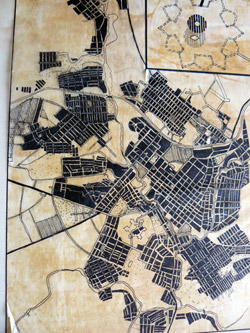

В 1829 г. Елисаветград становится центром военных поселений юга Украины (Новороссии). В связи с этим в 18ЗЗ году разрабатывается новый проект города. По этому проекту территория города увеличивалась почти вдвое. План был очень компактным, представлял собой прямоугольник со сторонами 1000x1300 саженей с небольшим развитием в сторону Городского сада и крепости.

Причиной создания нового проекта явилась необходимость в размещении крупного комплекса военного штаба, требующего большой территории. Вновь проектируемые сады комплекса представляли собой 3 крупных и 5 средней величины кварталов, окружавших центральную площадь - плац. Сады простирались до с.Балки. Хотя с.Балка практически слилось с городом, на планах оно показано за пределами Елисаветграда. По периметру плаца предполагалось разместить: корпусной штаб с казармой для писарей, дом для корпусного командира, дом для обер-офицеров, дом для начальника штаба, два дома для восьми штаб-офицеров, четыре дома для 16 обер-офицеров корпусного штаба, казармы и конюшни для жандармской команды и приходящего в караул эскадрона.

По новому проекту Пермское увеличивалось добавлением новых кварталов. Ширина его ограничивалась эспланадной зоной крепости и р. Ингул. В квартале, соединившем Пермское с главной улицей, размещалось уездное казначейство. Новые кварталы, прилегающие с обеих сторон к дороге из г.Николаева, соединялись с городским садом сосновой аллеей. Территория Быково расширялась добавлением двух крупных кварталов. "В самом саду произведена была большая посадка деревьев, устроены цветники, дороги в нем шоссированы, р. Сугоклея расчищена и устроена_купальня, произведено в саду несколько построек, как необходимых для устраивавшихся там гуляний, танцев, зал с башней и ротонда, квартира корпусного командира и начальника военных поселений, которые на летнее время перебирались из города в сад", - читаем мы в книге А.Н.Пашутина "Исторический очерк г. Елисаветграда", изданной в 1897 году.

Между Ковалевкой и Подолом резервировалась огромная ярмарочная площадь, на которой отмечено место для лавок. Часть ул.Архангельской, обращенной к главной площади, должна была застраиваться домом для городовых присутственных мест с гауптвахтой и городовыми лавками. В правобережной части большая торговая площадь с важней, мелочными лавками для продажи съестных припасов примыкала к р. Ингул и к главной улице города - Б .Перспективной, называвшейся Николаевским проспектом во время нахождения города в управлении военного ведомства.

1 апреля 1833г. в Елисаветграде в результате пожара выгорело Пермское, часть Быково.

В 1834 г. из Елисаветграда присутственные места переводятся в уездный г. Бобринец. Елисаветград становится заштатным городом.

15 июля 1834 г. загорелись постройки коммерции советника Фундуклея (на пл. Кирова). При сильном юго-восточном ветре огонь быстро распространился на ул.Б.Перспективную, затем по ул. Безпоповской, Ковалевке, через р. Ингул - в Быково. В этот пожар ул. Б.Перспективная и центральная часть города настолько пострадали, что на месте сгоревших построек, напротив Успенского собора, предполагалось организовать плац-парад. Все постройки в городе были деревянными. Уцелело каменное здание генерала. Экельна на ул. Перспективной.

В 1835-1836 г.г. графом Остен-Сакеном был разведен сад при городской больнице в крепости.

В 1836 г. " по переходе в военное ведомство строительная часть города перешла в заведывание строительного комитета об устройстве Елисаветграда". Этот комитет находился в подчинении у городской думы под руководством председателя думы и состоял из членов: городского головы, полицмейстера. При комитете состояли инженер и городской архитектор. К обязанностям строительного комитета относились выдача ссуд жителям, предварительное рассмотрение планов и фасадов частных построек в городе, а также новое городское строительство и ремонт. План города, составленный инженер-поручиком Михайловым, идентичен плану 1833 г.

С 1842 г. начинается замощение ряда центральных улиц /всего было замощено 1727 кв. саженей мостовой на ул. Невской и Михайловской. Мощение произврдили крупным булыжником. В 1845 г. последовал указ царя : "За неимением в Елисаветграде булыжника утраивать на будущее время не мостовые, а шоссе". С 1846 г. начинается устройство шоссе на Б.Перспективной и Пермской улицах, а также на Кременчугском, Одесском и Николаевском трактах.

План города 1842 г. в основном повторяет планы 1833, 1838 гг. К этому времени построены казармы для нижних чинов, конюшня и кухня с мастерской на Ковалевке. В это же время были построены караульные будки на Николаевской, Одесской и Кременчугской заставах, уездное училище и корпусная типография в квартале, ограниченном улицами Невской, Успенской, Преображенской.

План города 1843 г., утвержденный 10 апреля военным министерством, интересен тем, что показывает спешность решения градостроительных задач на случай приезда царя. В указаниях на полях плана говорится: "Построить деревянный, углубленный в землю, временный манеж для верховых лошадей, находящихся там на случай приезда Государя Императора. Произвести капитальные исправления в зданиях городской больницы (расположенной рядом с манежем). Построить деревянный мост через р. Ингул. Продолжить устройство каменных мостовых по главным улицам города".

На протяжении 1840-50х гг. город благоустраивался и застраивался. О причинах определенных успехов в этом вопросе городской голова и автор книги "Исторический очерк Елисаветграда" А.Н.Пашутин пишет: "Своим благоустройством Елисаветград обязан корпусному командиру и в то время начальнику военных поселений в новороссийском крае графу Д.Е.Остен-Сакену; благодаря ему были построены несколько из лучших зданий и дорожных сооружений, как, например, здание городских присутственных мест, большой мост через реку Ингул.

При его участии было разведено несколько городских садов и бульваров, а также засажены деревьями предместья города, Большая Пермская и Петровская улицы. При нем и по его ходатайству приступлено было к замощению города. Ему было присвоено звание почетного гражданина г. Елисаветграда.

Умер в 1881г. Город находился под его управлением более 15 лет».

Не оспаривая роль этого видного сановника в решении градостроительных задач, необходимо все же отметить, что в это же время и также более 15 лет городским архитектором был родной брат великого русского писателя Ф.М. Достоевского А.М. Достоевский, талантливый и инициативный архитектор. В своих записках городского архитектора он показывает, как постепенно Елисаветград превращался в один из красивейших городов Украины и всей России. Достоевский привнес в градостроительство Елисаветграда большой профессионализм и столичный масштаб.

Общественные и частные здания, возводимые по проектам и при контроле строительного комитета, и, прежде всего, городского архитектора, отличались высоким качеством строительных работ и изысканным вкусом.

Постепенно одноэтажный город становился 2-х, 3-х этажным. По плотности и этажности застройки в середине XIX в. Елисаветград превосходил многие губернские города, даже Киев, в центре которого 2-х этажные застройки, по преимуществу общественные здания, были вкраплениями среди одноэтажной экстенсивной усадебной застройки.

К середине XIX в. местом средоточения всех центральных функций, т.е. городским ядром, являлась территория бывшей главной площади города с примыкающими к ней кварталами. Здесь концентрировалась главная административная функция ((городские присутственные места, главная гауптвахта, общественные дома, городская полиция, дума), центральная торговая функция (лавки промышленных и продовольственных товаров), культурная функция) уездное училище, корпусная типография, культовый центр - в Успенском соборе на ул.Б.Перспективной.

4.2. План города 1845 г.

План 1845 г. был одним из самых значимых градостроительных документов в истории города. Именно по этому плану осуществилась планировка города, сохраняющаяся до наших дней. Первым важным моментом было то, что он определил место и планировочную композицию будущего комплекса кавалерийского юнкерского училища.

Ядром этой композиции стал плац, расположенный на свободном пространстве между Ковалевкой и центром города, а главную ось наметила Ковалевская Покровская церковь, которая таким образом становилась составной частью будущей объемно-пространственной композиции. Вокруг плаца симметрично размещались кварталы, "высочайше назначенные под устройство зданий для Штаба второго резервного кавалерийского корпуса».

Присутствующий на маневрах 1847 г. Николай I, собственноручно произвел закладку дворцового и штабного зданий административного центра военных поселений Новороссии (впоследствии юнкерского кавалерийского училища). Однако строительство было начато лишь весной 1848 г. Руководил проектно-строительными работами одесский архитектор Шумилин, который переехал с семьей на постоянное место жительства в Елисаветград.

В комплекс, кроме завершенной в 1849 г. каменной Ковалевской церкви на месте деревянной, вошли 3-хэтажный дворцовый корпус (вдоль современной ул. Ленина, также 3-хэтажный штабной и учебный корпуса, манеж (вдоль ул. Орджоникидзе), здание офицерского собрания (на ул. Ленина), конюшни и другие хозяйственные помещения по периметрам и внутри обоих кварталов, занимаемых комплексом. Симметрично дворцу, по другую сторону плаца, было сооружено еще

одно крупное здание комплекса (разрушено в годы Великой отечественной войны, а затем использовано как основа объема.филармонии).

В комплекс, кроме завершенной в 1849 г. каменной Ковалевской церкви на месте деревянной, вошли 3-хэтажный дворцовый корпус (вдоль современной ул. Ленина, также 3-хэтажный штабной и учебный корпуса, манеж (вдоль ул. Орджоникидзе), здание офицерского собрания (на ул. Ленина), конюшни и другие хозяйственные помещения по периметрам и внутри обоих кварталов, занимаемых комплексом. Симметрично дворцу, по другую сторону плаца, было сооружено еще

одно крупное здание комплекса (разрушено в годы Великой отечественной войны, а затем использовано как основа объема.филармонии).

Манеж располагался на одной оси с церковью, а протяженные учебный и штабной корпуса фланкировали главную ось улицы композиции.

Комплекс, за исключением указанного выше здания и плаца (превращенного в парк), полностью сохранился и представляет собой уникальный памятник военной архитектуры середины Х1Хв. Он интересно решен в планировочном, функциональном и архитектурно-художественном отношениях.

Архитектура всех зданий комплекса, решенного в едином стиле (так называемом Елисаветинскрм ампире) очень проста, но монументальна и живописна. Впечатляет контрастное сочетание темно-красной кирпичной кладки плоскости стен с белыми деталями оконных обрамлений и карниза. Усиливает впечатление также контраст красно-белых зданий с зеленью улиц и парка.

Здание Ковалевской церкви, решенное в так называемом русско-византийском стиле, дополняет ансамбль. По сравнению с аналогичными сооружениями этого периода оно обладает явными архитектурно-художественными достоинствами.

Планом 1845 г. также намечено планировочное решение второго важного градостроительного узла центральной части города - будущей площади им. Кирова. Здесь показаны площадь и планы зданий, вскоре реализованных. Это место было пожертво- вано городу Елисаветградским помещиком, действительным статским советником Фундуклеем "для возведения присутственных мест и устройства перед ними площади". Комплекс присутственных мест был сооружен в1848 -1851 гг. по проекту архитектора В,Верлона и включал в себя 2-х этажное здание ратуши с высокой башней и часами на ней /установленными в 1855 г./ и два одноэтажных административных здания, фланкирующих ратушу. Этот очень интересный комплекс совершенно искажен пристройками и перестройками.

Решение этих двух важных узлов позволило функционально выделить градостроительную связь между ними - ул. Дворцовую (Ленина), как главную торговую магистраль города. Ранее ничем не примечательная, она вскоре стала важнейшей улицей города. В середине 40-х годов ХІХ в. в формах позднего ампира было сооружено одно из лучших зданий города - окружной суд - на углу ул. Б.Перспективной и Б.Пермской. Сейчас оно несколько утратило свою градостроительную и архитектурно-художественную роль, а также лишилось контрастности (красно-белое) цветового решения.

А раньше здание суда служило важным ориентиром, завершая главную транспортную улицу города - Большую Перспективную.

В 1849 г. между р. Ингул и ул. Б.Пермской Остен-Сакеном был разведен сад, получивший название Османский бульвар по фамилии полковника, заведовавшего им. Сад являлся лучшим местом отдыха горожан. В нем была устроена деревянная ротонда для танцев. С переходом города в гражданское ведомство (в начале 1860-х гг.) сад вместе с примыкавшей к нему рощей на противоположной стороне р. Ингул пришлось вырубить, так как деревья создавали заторы льда на реке во время наводнений.

В 40-е годы XIX в. в Елисаветграде были сооружены здание общественного собрания на ул. Дворцовой (ныне клуб им. Октября), синагога (клуб им .Калинина), здание кирхи, купцом Плотниковым был построен первый стационарный театр на углу ул. Перспективной и ул. Петровской. В 1850 г. театр сгорел. До этого театральные представления давались, начиная с 1830 г., на городском плацу, на углу улиц Преображенской и Невской.

В 1845 г. на средства кременчугского купца Семенова на ул.Б.Перспективной через р. Ингул вместо деревянного был сооружен большой каменный мост на гранитных опорах.

В 50-е годы ХІХ в. Елисаветград становится городом с относительно высоким уровнем благоустройства и хорошим качеством архитектуры.

Это не могли не отметить современники. Различные издания постепенно подчеркивали этот факт. Интересна выдержка из дневника середины ХІХ в., в которой дается лестная оценка не только города, но и его жителей: "...Его недостаточно назвать хорошеньким, но совершенно европейским и даже изящным городом. Здания здесь все в итальянском вкусе; даже все с прекрасною отделкою, с бельведерами и фонтанчиками; при каждом доме находится или балкон, или фонарики, или стеклянная галерея. Вывески магазинов чрезвычайно красивые. Одно только нехорошо. Улицы узки. Но главное, что мне понравилось здесь, так это черты образованности здешнего народа: не говоря о высшем круге, в котором я заметила большую деликатность, здесь всякий мещанин старается образовать своих детей, почему вы встречаете здесь большой порядок и вежливость обращения. Наша улица была большой и непрерывный стук экипажей не умолкал".

В эти годы осуществился перевод присутственных мест, городской полиции и пожарного обоза на площадь на углу улиц Дворцовой и Б .Перспективной (пл. Кирова). На месте сгоревших построек Фундуклея в 1850 г. был устроен плац, по периметру которого находилась засаженная деревьями аллея. Впоследствии здесь установили фонтан с бронзовой фигурой.

В 1850 г. были разбиты под застройку новые кварталы на Ковалевке. Учитывая близость к центру города, этот бывший пригород постепенно становится одним из наиболее респектабельных районов Елисаветграда.

По распоряжению военного начальства при постройке зданий штабного и дворцового корпусов был разведен Ковалевский парк (или Дворцовый бульвар).

В эти годы большую работу проводит строительный комитет. Под его руководством строятся 6 каменных лавок (1857 - 1862 гг.), 4 каменных лавки в гостином ряду на ул. Перспективной (1855 г.), христианская богадельня на Ковалевке (1853 г.), Лютеранская церковь при уездном училище (1854 г.), осуществляется перенос Безпоповской молельни с ул.Безпоповской на Преображенское кладбище. Устраиваются фонарные столбы на улицах Перспективной, Дворцовой и Б.Пермской.

Графом Остен-Сакеном предполагалось урегулировать течение р. Ингул, дав ему "прямое направление прорытием нескольких каналов". Правительство предполагало соединить каналом р. Ингул с Днепром, сделав Ингул судоходным. В этот период была осуществлена работа по исправлению русла - ликвидация большой петли в районе Банной площади - петля служила причиной заторов в центральной части города, в паводок сносило сооружения на базаре. А в период наводнения в марте 1841 г. водой была затоплена ул. Б.Перспективная до Успенского собора и все кварталы по правую сторону от нее до ул.Преображенской.

1.5. I .Елисаветград - центр Елисаветградского уезда (1865 - 1917 гг.).

С ликвидацией крепостной зависимости в 1862 г. ликвидирована и система военных поселений В Новороссии. Город в 1865 г. снова становится из заштатного уездным центром. В 1863 г. в Елисаветграде насчитывалось (без с. Балка) 23 тыс. жителей. В городе начало стремительно расти количество промышленных предприятий. Растет и его территория, население.

Интересное описание Елисаветграда этого времени дает Географическо-статистический словарь Российской империи, составителем которого был великий русский путешественник Семенов-Тяншанский: "Город расположен на отлогих скатах долины Ингула, занимает 3 кв. версты и хорошо отстроен. Улиц в городе 21, домов в 1861 г. - 2502 (197 – каменных). Лучшая улица - Б.Перспективная. Лучшее предместье города - Ковалевка - соперничает своими строениями с Перспективной улицей. На обширной площади, отделяющей Ковалевку от города, так называемый дворец, 3-х этажное здание для приезда Императора, казармы, манеж и бульвар в три аллеи из белых акаций и тополей".

В 1865 г. введены земские учреждения на Ковалевке (на месте реального училища), офицерское кавалерийское училище преобразовано в юнкерское кавалерийское училище, учрежден городской банк (располагался на месте современной СШ № 6).

С 1868 г. город связан рядом железных дорог с железнодорожной сетью страны. В1868 г. проведена линия Балта – Елисаветград, в 1869 г.- Елисаветград – Кременчуг. Тогда же был построен в специфических формах железнодорожной архитектуры первый вокзал. В 1869 г. была замощена дорога от центра к вокзалу.

В 1868 г. упраздняется городовой магистрат.

В 1870 г. утверждается новое городовое положение. С

введением его в Елисаветграде в 1871 г. вся земля перешла

в полную собственность города. Происходит замена городской

думы и городской управы.

Строительной частью в городе и производством городских построек ведала городская управа. Ею построены: три больших корпуса больницы с часовней в крепости св. Елисаветы (на месте старого собора, разрушившегося в 1813 г.), казармы для воинских частей, мужская гимназия, две пристройки к женской гимназии, пристройка к зданию присутственных мест для городской управы и городского банка, новое здание для пожарного обоза, 2-этажное здание на Дворцовой улице, здания городских народных училищ: на ул.Успенской (5-е городское), Кущевское, в предместье Завадовка, на Ковалевке, бесплатное ремесленно-грамотное училище, построен каменный корпус торговых лавок возле Преображенской церкви, городская скотобойня, трактир на скотопригонном дворе, сделана железная решетка вокруг городского бульвара, павильон и киоски на нем. Интересный пример архитектуры учебных зданий второй половины XIX в. представляет здание высшего реального училища.

В 1875 г. на ул. Костельной (ныне ул. Щорса) был построен

католический костел, как и кирха, в формах кирпичной неоготики

(оба здания не сохранились).

В 1875 г. на ул. Костельной (ныне ул. Щорса) был построен

католический костел, как и кирха, в формах кирпичной неоготики

(оба здания не сохранились).

В конце XIX в. город территориально разросся. Он уже включал пригороды Балку, Катрановку, Старую Кущевку. Вкраплениями в его структуре были зоны промышленных предприятий.

Елисаветград стал одним из крупнейших ярмарочных центров страны, поэтому огромные территории близко от центра не застраивались (ярмарочные площади).

В 90-е годы город благоустраивается. 17 мая 1893 г. состоялось торжественное открытие городского водопровода. Городской водопровод создавался в течение 13 лет (инженер Алтухов).

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона так говорит о Елисаветграде 1894 г.: "Земли - 8450 десятин. Жителей - 60963, 6 православных церквей, 2 единоверческих, 1 лютеранская, 10 еврейских синагог и молитвенных домов, караимская синагога, мужская и женская гимназии, реальное училище с метерологической станцией, юнкерское кавалерийское училище, духовное училище, 2 городских училища, 8 аптек, 3 типографии, 9 книжных лавок, 3 библиотеки. 140 фабрик и заводов".

В 1897г. на плацу Ковалевского бульвара происходит учение юнкеров, устроен циклодром для общества велосипедистов.  "С 1 мая 1897 г. открыты в городском саду для публики буфеты, происходят ежедневные гулянья, 4 раза в неделю и по праздникам играет военная музыка. Сад соединен с городом телефоном. В этом же году предполагалось провести в городском саду электрический трамвай"- читаем мы в книге А.Н.Пашутина.

"С 1 мая 1897 г. открыты в городском саду для публики буфеты, происходят ежедневные гулянья, 4 раза в неделю и по праздникам играет военная музыка. Сад соединен с городом телефоном. В этом же году предполагалось провести в городском саду электрический трамвай"- читаем мы в книге А.Н.Пашутина.

Электрический трамвай города — один из первых в России. Его линии проходили по современным улицам Щорса, Фрунзе, Ленина, Гоголя, К.Либкнехта, Крымской, Я.Томпа и Садовой. Впервые вопрос о создании городской железной дороги был поднят в городской думе в 1890 г. Трамвайная линия в Елисаветграде была создана по проекту инженера И.А. Лихачева, а торжественное открытие состоялось 13 июля 1896 г. В этом же году 19 марта было большое наводнение.

Вода доходила на Ковалевке до пер. Покровского, затопила часть ул. Вокзальной, ул. Островского, ул. Ингульской, большую часть Банной площади, базар до Покровской улицы, часть ул.Александровской, ул. Михайловскую, бывший Османский бульвар, ул. Нижне-Пермскую, прибрежную часть Кущевки.

В конце XIX - начале ХХ вв. центр города застраивался капитальными домами и ощественными зданиями. Если в последней четверти XIX в. преобладает кирпичный вариант ренессанса, а также романтические направления - неоготика, неорусский, мавританский стили. В 1900 гг. господствующий стиль — модерн, а в 1910 гг. — неоклассика.

В 1902 г. Большая Энциклопедия сообщает о Елисаветграде: "В настоящее время - это один из лучших и благоустроенных русских городов, не уступающий многим губернским. Торговый центр для значительного района. Торговых предприятий 283, фабрик и заводов - 227, дворов - до 5000, типографии - 4, учебных заведений - 37 с 4300 учащимися".

Город в конце XIX - начале XX вв. активно застраивается. В отличие от крупнейших городов страны здесь не происходит смены градостроительного масштаба (в Киеве, например, одноэтажная застройка была сменена 2-З-х этажной, а та, в свою очередь, уступила место 5-6-ти этажной). Как В середине XIX в, в конце ХІХ и начале XX вв. в Елисаветграде преимущественно строятся 1-2-х этажные объекты (до 3-х этажей на главных улицах), разница лишь в том, что в середине XIX в. здания строились редко, а в начале XX в. таких зданий стало значительно больше. По сути, в настоящее время центр Кировограда сохранил этот масштаб, который в наибольшей степени соответствует параметрам города, его планировочной, объемно пространственной структуре, традициям быта.

Если в большинстве другие исторические города едино- масштабную городскую ткань сохранили фрагментарно, то Кировоград сумел сохранить это единство масштаба вплоть до нашего времени, что вместе с хорошей сохранностью архитектурных деталей, малых форм и элементов благоустройства делает город уникальным в этом плане.

Особенную ценность представляет комплекс архитектурных объектов ул. Дворцовой (Ленина), ул. Успенской (Гоголя), ул. Ивановской (Луначарского). Формировалась наиболее интересная городская среда и именно она сохранилась наиболее полно.

К началу XX в. значение культовых построек как визуальных и смысловых ориентиров-доминант относительно падает в связи с увеличением территории Елисаветграда и некоторым ростом этажности рядовой застройки, новыми, появившимися в конце XIX - начале XX вв. доминантами, были упомянутые выше башня ратуши, кирха, костел, деревянная церковь на Ковалевском кладбище, церковь на территории Старой Кущевки и водонапорная башня в районе современного пр. Коммунистического. Доминанты, расположенные на расстоянии 400-700 м друг от друга, создавали вокруг себя своеобразные "поля" восприятия. Меньшие поля (ІІ уровень восприятия) создавали акцентные объекты, а ІІІ уровнем была фоновая застройка или рядовая ткань.

Фоновую застройку, в свою очередь, можно подразделить на капитальную и некапитальную (в основном, традиционную). Вторая обычно имеет ценность как сочетание традиционных объектов, формирующих живописные фронты.

В ядре центрального района преобладает фоновая застройка, на периферии центра, наоборот, некапитальная традиционная.

Если до середины Х1Х в., в основном, было два уровня восприятия застройки города - доминанты и фон, то к концу XIXв. на первое место по значению выходят объекты ІІ уровня - акценты.

Располагались акцентные объекты обычно на углах кварталов или по их середине и выделялись среди фоновой застройки более крупным масштабом, более високим уровнем акцентирования (башенки, купола, угловые эркеры).

Большинство акцентных объектов составляли многочисленные банки, гостиницы, театры, дома аристократии и крупной буржуазии.

Большую архитектурно-художественную ценность представляют хорошо сохранившиеся малые архитектурные формы конца XIX – начала XX вв. - козырьки, ворота, ограды, дорожные и тротуарные покрытия. Они могут служить своеобразными эталонами для городов, где такие элементы городской среды уже утрачены.

Большое промышленное строительство в конце XIX – начале XX вв. обусловило развитие промышленной архитектуры, которая также представляет большую историческую и архитектурную ценность и хорошо сохранилась - корпуса завода "Красная звезда", пивзавода, ликеро-водочного завода, бывших мельниц, железнодорожных мостов, виадуков, депо, складов и др. Предприятия выносились на городские окраины. Это следует считать существенным достижением градостроительной эпохи, так как в будущем создавались возможности для расширения производственных площадей.

Железнодорожный вокзал

О Елисаветграде начала XX в. в полном географическом описании страны под редакцией Семенова-Тяншанского говорится: "В Елисаветграде насчитывается по переписи 1897 г. около 61,5 тыс. жителей, в т.ч. около 36 тыс. православных и около 24 тыс. иудеев. В городе 10 православных храмов, в т.ч. 6-престольный Успенский собор. Имеются городская и земская больницы, около 40 учебных заведений. Торговых предприятий насчитывается в городе около 525. Кроме того, в Елисаветграде собираются 4 ярмарки. Фабрик и заводов насчитывается более 200 с производством товаров на сумму более 6,5 млн. руб.  Город отличается большим благоустройством. Он имеет широкие мощеные улицы, бульвар из тополей и белых акаций, хорошо оборудован водопроводом, освещением, телефоном, а также трамвайным сообщением. Лучшая улица – Большая Перспективная.

Город отличается большим благоустройством. Он имеет широкие мощеные улицы, бульвар из тополей и белых акаций, хорошо оборудован водопроводом, освещением, телефоном, а также трамвайным сообщением. Лучшая улица – Большая Перспективная.

На протяжении 1900-1910-х гг. город получает большое территориальное развитие. Его население с пригородами составляет 100 тыс. жителей.

Интересен план Елисаветграда, составленный городским землемером П.З. Рябковым В 1913 году. Планировочная структура города, показанная на плане, сохранилась до нашего времени. Здесь видно, что территория города разрослась до железнодорожной линии на север.

Севернее железнодорожного вокзала, за железной дорогой, разместились товарная станция, военный лазарет, казенный коннозавод, казармы обозного батальона.

К северу от этого района должна была размещаться рабочая слободка, представляющая 4 ряда кварталов, образующих участок с регулярной планировкой улиц. Их направление совпадало с направлением улиц центральной части города.

Восточнее рабочей слободки разместилась система кладбищ: Ковалевское, лютеранское, еврейское, католическое, магометанское. Православное Быковское кладбище находилось к северо-западу от крепости, в Кладбищенском овраге. Можно сделать вывод о том, что удовлетворительную для здоровья людей городскую среду намеривались создать не только путем благоустройства территории, но и архитектурно-планировочными средствами - выносом кладбищ, вредных производств за границу города.

Кроме рабочей слободки в северной части города, новые дачные и рабочие поселки появились в юго-западной части - новая Катрановка представляла собой ряд прямоугольных кварталов.

Поселок Большая Балка также получил регулярную планировку, с юга ограничивался Собачьей балкой.

Важный момент плана 1913 г. - большой район полудачных квар талов южнее Пермского, между крепостью, р.Сугоклея и городским садом. Основой всей композиции района являлась площадь для народных увеселений и игр и прилегающий к ней с юга циклодром. Запад нее полудачных кварталов проектировалась ярмарочная площадь и примыкающие к ней приярмарочные кварталы. Основная часть промышленных предприятий концентрировалась в западной части города, на правом берегу реки Ингул, севернее Быкова - кирпичный, пивоваренный заводы, небольшие промышленные предприятия, ярмарочные площади составляли значительную часть территории города и находились севернее жилых кварталов центральной части города.

Интересным представляется функциональное насыщение центральной части города.

Основная административная функция концентрировалась в районе ул. Б.Перспективной (городская дума, Городской общественный банк, Городская полицейская управа, отделение банка и др.) и на соседних с ней улицах - Успенской (почтово-телеграфная контора, мещанская управа, общество взаимного кредитования), Пашутинской (1-я полицейская часть. сыскное отделение, уездное полицейское управление, биржа), Б.Пермской (окружной суд и др.).

Основная административная функция концентрировалась в районе ул. Б.Перспективной (городская дума, Городской общественный банк, Городская полицейская управа, отделение банка и др.) и на соседних с ней улицах - Успенской (почтово-телеграфная контора, мещанская управа, общество взаимного кредитования), Пашутинской (1-я полицейская часть. сыскное отделение, уездное полицейское управление, биржа), Б.Пермской (окружной суд и др.).

Место концентрации культурной жизни – Театральная площадь (зимний и летний театр, офицерское собрание),

Место концентрации культурной жизни – Театральная площадь (зимний и летний театр, офицерское собрание), ул.Дворцовая - театры "Сказка", "Иллюзия", "Звезда", Общественное Собрание, Дворянское собрание, общество "Опора" и библиотека.

ул.Дворцовая - театры "Сказка", "Иллюзия", "Звезда", Общественное Собрание, Дворянское собрание, общество "Опора" и библиотека.

Основные учебные учреждения, в основном, были сосредоточены в районе ул. Петровской - женская общественная гимназия (современное здание пединститута), мужская гимназия, 2 женские частные гимназии, кавалерийское училище, земское реальное училище, ремесленно-грамотное училище. Гостиницы также располагались в городском ядре- "Гранд-Отель", гостиница Коваленко, "Северная" (на ул. Дворцовой), "Россия", "Петербургская", "Европейская», "Пассаж" (на ул.Б.Перспективной).

На Бобринецком шоссе разместились дачи крупных буржуа и чиновников: Эмануэля, Гинзбурга, Зерцалова, Заславского и др. Городской сад служил главным местом отдыха горожан.

1.6. Советский период развития города.

Продолжавшаяся с 1914 по 1920 гг. (6 лет) I мировая и гражданская войны сильно подорвали городское хозяйство. Молодому советскому государству многое приходилось начинать с нуля.

Первой заботой партии и советских органов города было становление экономической базы города. В конце 1926 г. уже работало 16 предприятий.

В 1926 г. на бывшем плацу установлен один из первых в стране памятников В.И. Ленину (ск. Манизер, арх. Чернышев).

В конце 20х гг. на свободной территории, рядом с железно- дорожным мостом, быстрыми темпами велось строительство Кировоградской районной электростанции (КРЭС), Она возводилась по плану ГОЭЛРО и к 1 мая 1930 г. была пущена в эксплуатацию. Комплекс КРЭС, включавший в себя главный корпус, плотину на р. Ингул и ряд других объектов, представляет собой ценный памятник промышленной архитектуры I этапа развития советского государства.

В 1931 г. начала давать уголь шахта "Пионер". Возле шахты вырос один из крупнейших в городе рабочих поселков - Новая Балашовка.

Завод "Красная звезда" в довоенный период был реконструирован и расширен, на нем работало более 12 тысяч рабочих и служащих.

Основная их масса с семьями селилась в пос. Ново-Николаевка, который увеличил свою территорию в 2 раза, а также в новом поселке Ново-Некрасовке.

Были разбиты параллельно р. Бианке новые улицы и кварталы в пос. Балка. Выросли новые кварталы в пос. Кущевка, Ново-Алексеевка. Бывшее с. Балашовка слилось с городом и органически вошло в его планировочную структуру.

Период конструктивизма представлен в городе комплексом жилых зданий в квартале между улицами К.Маркса, Володарского, Егорова, пр. Коммунистическим и рядом других объектов.

В 1930 г. разработан генеральный план развития города. Согласно этому плану на месте сквера перед бывшей ратушей была образована главная площадь города с памятником С.М.Кирову в ее центре (ск. Манизер, арх. Витман).

В предвоенные годы в районе Ново-Николаевки был сооружен интересный комплекс 3-х и 4-х этажных зданий поселка авиаторов.

Оккупация Кировограда фашистами нанесла городу громадный материальный урон. Были разрушены фабрики и заводы, общественные и жилые здания. Разрушений в городе было относительно меньше, чем в других крупных городах. Это объясняется тем, что боевая операция по освобождению Кировограда была проведена очень быстро и основные бои проходили за пределами города, немцы не успели взорвать ими намеченное. Все же потеря наиболее значимого в городе памятника архитектуры — Успенского собора (ХVIII в.), бывших зданий дворянского собрания, гостиницы "Петербургская" и ряда других объектов невосполнима.

После Великой Отечественной войны город быстро восстанавливается.

Уже к 40-50 гг. были отремонтированы все здания,

ликвидированы руины. Завод "Красная звезда" вновь работал на

полную мощность. Началось строительство 2-х этажных зданий в

районах ул.Луначарского и Мира. Отдельные малоэтажные жилые

и общественные здания строятся на всей территории центральных

районов города.

В конце 40-х - начале 50-х гг. сооружаются 3-х, 5-ти этажные дома на ул. К.Маркса. Их архитектура, решенная в формах советской классики, отражает пафос победы над фашизмом и мирное созидательное строительство. Особенно интересны здания по четной и нечетной сторонам в кварталах между пр.Коммунистическим и ул.Егорова, дом на углу улиц К.Маркса и Шевченко (арх. Байтин).

В течение 1951-1971 гг. население города удвоилось. За это время было введено в строй около 1 млн. кв. м. жилой площади, т.е. в 1,5 раза больше, чем было в дореволюционный период. Решение таких градостроительных задач было возможно лишь на индустриальной основе. В городе (в районе Ново-Николаевки) создали в конце 50-х - начале 60-х гг. мощный домостроительный комбинат. Харьковский институт "Укргорстройпроект" в эти годы разрабатывает генеральный план города и ПДП с учетом размещения на новых территориях юго-запада жилой многоэтажный район.

Первый такой район "Черемушки», решенный по принципу свободной планировки (арх. А.А.Сидоренко), имел недостаточную архитектурную выразительность из-за равноэтажности застройки и некоторой механичности в посадке зданий. Более интересно решены новые микрорайоны по ул.Волкова. Здесь впервые применена смешанная 5-ти и 9-ти этажная застройка, внедрена мозаичная отделка поверхности панелей в автоклавах.

Дальнейшее развитие получило строительство промышленных предприятий. В 50 - 60-х гг. утверждается план Балашовского промышленного узла. Здесь выросли крупные заводы по переработке сельскохозяйственной продукции: мясокомбинат, молокозавод, завод калибровки семян кукурузы и др. Продолжается реконструкция заводов "Красная звезда", "Гидросила" и др. В конце 60-х – начале 70-х гг. на Ровенском шоссе построены крупные промышленные объекты - радиозавод и завод пишущих машин.

С 1950 по начало 1980 гг. в городе проводится строительство ряда важных административных, учебных и культурно-бытовых объектов. В середине 50-х гг. в формах советской классики сооружено здание обкома партии (арх. Дворец, Сикорский). Здание было размещено на улице К.Маркса на месте бывшего Успенского собора, ритмично поставленные коринфские колонны портика входа, отделанного темной штукатуркой, удачно контрастировали со светлой, облицованной инкерманским камнем стеной.

В эти же годы построено здание железнодорожного вокзала. По разному решены оба главных фасада. Фасад, выходящий в сторону железной дороги, более приземист и прост, он носит как бы деловой характер. Фасад со стороны города посажен на высокий цокольный этаж, образованный перепадом отметок привокзальной площади и железной дороги, он более монументален и пластичен.

В формах советской классики выполнены также фасады магазина "Дом обуви", здание детской библиотеки им. Гайдара (арх. Сикорский), здание Высшей партийной школы, филармонии (арх. Л.Крейтор).

В начале 60-х годов началось строительство в формах послевоенного функционализма. Интересно решено 3-х этажное "Молодежное кафе" на пл. Кирова (арх. Харкевич). Вместе с тем можно считать неудачными попытки применить функционалистскую архитектуру в зданиях Облисполкома, машиностроительного института, кинотеатра "Мир" (арх.Сидоренко), здания магазина "Детский мир" (арх. Крейтор), для отделки которых использована керамическая плитка.

Из сооружений 70-х годов следует отметить здание гостиницы "Киев", аэропорта "Кировоград" (арх. Медынский), здание Дома политпросвещения, проекты здания Облсельхозстроя (арх. Щербина, Крейтор), спортшколы по ул. Я.Томпа, универмага по ул. К.Маркса.

Удачно решается озеленение города. В послевоенный период разбиты новые парки : дендропарк (арх. Сикорский), парк им. Пушкина (арх. Ввозный), парк им. Космонавтов (арх. Сидоренко, Сикорский). Благоустраиваются старые парки и скверы.

В настоящее время проектировщиками решается важный вопрос выхода города к р. Ингул, ее благоустройства. Следует считать неудачным решение создания обширного пространства в районе пересечения ул. К.Маркса и р. Ингул, т.к. оно создало диссонирующий контраст с интимными, интерьерными пространствами улиц центра города, расчленило его исторически сложившиеся части Подол, Пермское и Быково, которые соединялись между собой именно в этом месте.

В процессе разработки планов нового градостроительного развития г. Кировограда, учитывая большую архитектурно-художественную ценность застройки центральных районов города, необходимо найти альтернативное решение задач развития города и сохранения архитектурных, культурных ценностей, их поддержки новыми объектами, генетической связи с исторически сложившейся средой.

1.7. Выводы.

На основе проделанного историко-градостроительного анализа развития г. Кировограда можно сделать следующие выводы:

I. До настоящего времени сохранилась неизменной исторически сложившаяся планировочная система города.

II. Все основные изменения в композиции городского плана явились отражением исторических событий, государственной социально-экономической политики.

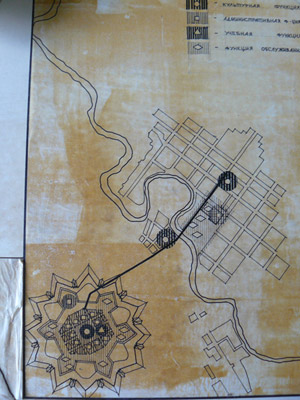

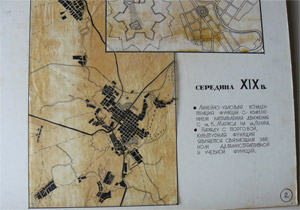

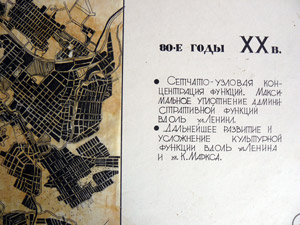

III. Динамика развития центральных городских функций следующая:

Точечная концентрация функций на территории крепости, определяющаяся ее стратегической значимостью. Незначительное развитие культурной функции при главенствующей административной функции (вторая половина ХVШ в.). Точечная концентрация функции на главной городской площади с упразднением крепости и получением Елисаветградом административного статуса. Движение культурной функции вдоль основной городской магистрали. Перенос ее концентрации на главную площадь города (конец ХVШ - начало XIX в.). Линейно-узловая концентрация функций с изменением направления движения с ул. К.Маркса на ул. Ленина. Наряду с торговой, культурная функция является связующим звеном административной (пл.Кирова) и учебной функций (середина ХІХ в.) Сетчатая концентрация функций. Преобладающее направление концентрации - ул. Ленина.

Развитие и усиление культурной функции ВДОЛЬ этого направления (конец ХІХ - начало ХХ в.). Сетчато-узловая концентрация функций. Максимальное уплотнение административной функции вдоль ул. Ленина.

Дальнейшее развитие и усложнение культурной функции вдоль ул. Ленина и ул. К.Маркса. (80-е годы ХХ в.).

ІV. Функциональное насыщение и окружение квартала, предлагаемого для организации в нем пространства общения и досуга в процессе эволюции города следующее: - появление квартала как элемента рядовой жилой застройки на периферии центрального городского района (конец ХVШ - первая половина XIX в.);

- при линейно-узловой концентрации нахождение квартала в зоне центральных городских функций культуры и обслуживания (вторая половина XIX в.);

- сетчатая и сетчато-узловая концентрация;

- развитие на территории квартала функций культуры и обслуживания;

- линейное распространение административной и учебной функций по обе стороны квартала (ХХв.).

Л И Т Е Р А Т У Р А.

1. Ленин В.И., ПСС, изд. 5-е, т.3.

2. Закон СССР об охране и использовании памятников истории и культуры.

3. Закон УССР об охране и использовании памятников истории и культуры.

4. Положение об охране и использовании памятников истории и культуры. Министерство культуры СССР. - М., 1962.

5. Безтака II. Кіровогред. - Днепропетровск, Промінь, 1972.

6. Большая энциклопедия, т.9. Елисаветград, - Елисаветград, 1911.

7. Весь Елисаветград: справ. и адресная кн. на 1911 г.- С-Петербург,1902.

8. Газета "Известия". - Елисаветград, 3 декабря 1917.

9. Газета "Коммунист". - Елисаветград, 2 апреля 1919.

10. Газета "Известия". - Елисаветград, 1 мая 1919.

11. Газета "Кіровогредська правда". - Кировоград, 12 февраля 1941

12. Головачев А. Из истории строительства железных дорог. - СПб, 1680.

13. Городские поселения в Российской империи. - СПб, 1665.

14. Графические материалы Центрального государственного военно-исторического архива СССР и фондов Военно-учетного архива.

15. Гутнов А.З. Эволюция градостроительства, - М.: Стройиздат, 1984.

16. Дневник без начала и конца, 1851.

17. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775 - 1600 гг. - М., 1959.

16. Ежегодник Главного управления землеустройства и земледелия. - СПб, 1913.

19. Ежегодник газеты "Голос Юга".

20. Записки историко-филологического отдела ВУАН, кн.24.

21. Історія міст і сіл Украінськоі РСР. Кіровоградська область. - К., 1972.

22. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в ХVIII - первой половине XIX века (1719 - 1858 гг.). - М., 1976.

23. Косицкий Я.В. Композиционные основы планировочной структуры города. - М., 1984,

24. Кировоградский краеведческий музей. Путеводитель.- Днепропетровск: Промінь, 1969.

25. Коган Д.Б. Социально-культурные механизмы развития жилых комплексов В городской среде. В книге: Оздоровление городской среды при планировке жилых районов. - М.: Стройиздат., 1977.

26. Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов. - М., 1977.

27. Ласковский Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России. - СПб, 1865.

28 Материалы Центральной научной библиотеки АН УССР. Отдел рукописей, ф.ІХ. Крепость св. Елисаветы, д. 23447.

29. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. -К., 1959.

30. Пашутин А Н. Исторический очерк г. Елисаветграда. - Елисаветград, 1897.

31. Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Вып. 47. Херсонская губерния, 1897.

32. Полное собрание законов Российской империи: т.13.- С.Петербург, 1830.

33. Похилевич Л. Сказание о населенных местностях Киевской губернии. - 1864.

34. Проскурякова Т.О. О регулярности в русском градостроительстве ХVII-ХVIII вв. Архитектурное наследство, №28, 1980.

35. Революция 1905-1907 гг. на Украине, т. 1.

З6. Розанов Г. Хронологико-историческое описание церквей епархии Херсонской и Таврической.- Записки Одесского общества истории и древностей: т. 2, ч.1. - Одесса, 1848.

37. Россия. Полное географическое описание нашего отечества: т.14: Новороссия и Крым. - СПб, 1910.

38. Рыбаков Б.А. Киевская Русь. - М.: Наука, 1982.

39. Скальковский А.А. Опыт статистического описания Новороссийского края. - Одесса, 1853.

40. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1730 - 1823, ч.1. - Одесса, 1836.

41. Соколов Г.И. Историческая и статистическая записка о военном городе Елисаветграде. - Одесса,1849.

42. Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья во второй половине ХVIII века. - К: Наукова думка, 1964.

43. Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. Елисаветград. - С.Петербург, 1894.

![]()