![[HOME]](/redesign/gerbik.gif)

<<< Повернутись |Початок|Далі>>>

Выше мы видели, что казна требует везде, чтобы только 2/5 общаго пространства шло под обработку. В имениях частных владельцев встречается и это отношение, и много других; так при сдаче в аренду дозволяется пахать и ½ и ⅔ и только ⅓, при чем требуется, чтобы другая ⅓ находилась под сенокосом, а третья — под толокою. В самой северной полосе уезда (напр. в дачах Мартоношской, Мало-Выськовской, Веселовской), где дозволяется обрабатывать ⅔ всей земли, иногда попадается требование, чтобы арендаторы придерживались трехпольной системы, а в одном случае (в Мало-Выськовской даче) даже при этом обязательно унавоживание толочной смены. В средней полосе уезда также встречается разрешение пахать ⅔ земель, но уже преобладает требование не запахивать более ½ (напр. в дачах Фурмановской, Татаровской, Кетрисановской), а в самых южных дачах, каковы напр. Графская, Велидаровская, последнее требование делается уже общим правилом, хотя встречаются случаи разрешения обрабатывать и 3/5 и ⅔ всего пространства имения.

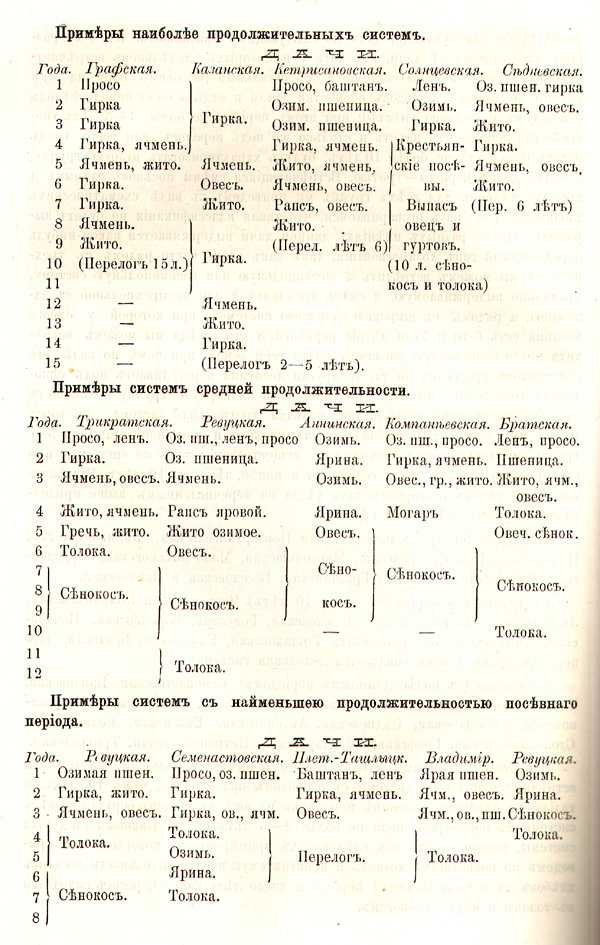

Приведенныя данныя показывают, что желание казны дозволить обработку только 2/5 частей земли сильно расходится с установившимися обычаями сдачи в аренду частновладельческих имений. Тоже самое мы увидим, если обратимся к данным о системах полеводства в имениях, не сданных в аренду, а находящихся в управлении самих хозяев или их управляющих. Оговорившись вперед, что нет никакой возможности изобразить на карте всю мозаику, какую представляет разнообразие систем полеводства в частных имениях уезда, так как индивидуальныя отличия имеют место в двух рядом лежащих имениях, мы все-таки сделаем пробу классификации дач по следующим признакам. К 1-му разряду мы отнесем те дачи, где хоть у некоторых владельцев встречается правильная 3-полная система; а все остальныя разобьем еще на две группы по долготе периодов обработки земли и отдыха ея в перелоге(под сенокосом и толокою вместе); при этом периоды не более 3 — 5 лет употребления земли под пахоть и столько же под перелог, или всего (под пахоть и залежь) не более 10 лет, будут характеризовать вторую группу, а более долгие периоды — третью. Встречающияся смены посевов озимых и яровых хлебов для всех групп мы приведем в виде схематических табличек. Еще раз оговариваемся, что такая классификация не будет выражать, что в разных имениях данной дачи выдерживается какой-нибудь определенный тип хозяйствования, так как очень часто рядом с трехпольем ми можем встретить и шестипольную или восьмипольную систему, правильно выдерживаемую, и смесь трехпольной или четырехпольной с залежного, а рядом с широкою залежною системою, при которой у одного хозяина есть 6-ти и 7-ми летние перелоги, у его соседа мы можем встретить почти безтолочную распашку почти всей земли, при чем по воле его съемщиков крестьян то та, то другая десятина перегуливает под сенокосом года 2 — 3. Поэтому отнесение дач в первую группу обозначает только, что в них встречается изредка трехпольная система, но вовсе не то, что она тут преобладает, также как и помещение дачи в 3-ю группу не уничтожает возможности существования тут же системы, при которой весь оборот полей совершается менее, чем в 10 лет. Разделивши после таких оговорках дачи уезда по перечисленным выше признакам, получим следующия группы:

1-я группа (с трехпольем). Дачи Новоархангельская, Калниболотская, Надлакская, Новомиргородская, Мартоношская, Мало-Выськовская, Эрделевская, Глодосская, Злынская, Грузчанская, Веселовская и Панчевская.

2-я группа (с периодом менее 10 лет). Черняховская, Компанеевская, Лозоватская, Владимировская, Лелековская, Ревуцкая, Вороновская, Нечаевская, Аннинская, Катериновская, Рощаховская, Еланецкая, Братская. (В первых трех дачах попадается 3-польная система).

3-я группа (с более длинным периодом). Семенастовская, Павловская, Татаровская, Мигийская, Анновская, Бешбоеракская, Витязевская, Кетрисановская. Алексеевская, Седневская, Антоновская, Казанская, Солнцевская, Столбовобалкская, Графская, Велидаровская, Петропавловская, Трикратская.

Из этого мы видим, что в частных имениях большей части уезда встречаются полевыя системы с оборотом полей более, чем 10 лет, и только в северной половине и изредка на юге в общем берут перевес системы с обработкою поля не более 2 — 5 лет сряду. Каковы те и другия системы, можно видеть из следующих примеров, в которых мы приведем по показаниям хозяев и практикуемую последовательность посевов хлебов в первой половине периода и число лет, какое перелог находится в толоке и под сенокосом.

Из этих примеров видно, что в северной части уезда, где более или менее распространено трехполье, встречаются и другия системы с наименее продолжительным посевным периодом, сменяемым толокою один или два раза в течение полнаго оборота полей. Причину этого обстоятельства можно найти в том, что по склону от главнаго водораздела на север речки имеют несколько иной характер, чем в южной половине уезда, вследствие чего тут встречаются иногда небольшие участки естественных поемных лугов, служащих постоянными сенокосами; поэтому тут могло возникнуть и правильное трехполье, при котором черный пар даже удобряется постоянно; в других местах для возмещения недостатка естественных сенокосов вводится и травосеяние. Напротив, к южной половине уезда, где хозяева или управляющие, изучив местныя условия, устанавливали инструкторский план организации полеводства, период полнаго оборота полей по необходимости выходил очень длинным лет в 10, 20,24 и даже 30. Вот примеры таких установленных сознательно систем полеводства.

|

ДАЧИ |

||||

|

Года |

Вороновская |

Павловская |

Татаровская |

Алексеевская |

|

1. |

Пар. |

Оз. пшеница. |

Лен, просо. |

Лен, просо, башт. |

|

2. |

Оз. пшеница. |

Гирка. |

Оз. пшеница. |

Пар. |

|

3. |

Виктория. |

Ячмень. |

Яр. пшеница. |

Оз. пшеница. |

|

4. |

Пар. |

Овес и удобрение. |

Ячмень, овес. |

|

|

5. |

Оз. пшеница. |

Репак. |

Жито. |

Яровая пшеница. |

|

6. |

Овес. |

Оз. пшеница. |

Удобрение. |

Яровая пшеница. |

|

7. |

Яр. пшеница. |

Репак. |

Лен, просо. |

Жито |

|

8. |

Репак. |

Жито. (под бук.) |

Оз. пшеница.

|

Сенокос

и выпас |

|

9. |

Яр. пшеница. |

Овес и люцерна. |

Яр. пшеница. |

|

|

10. |

Сенокос.

|

Сенокос

и толока |

Ячм., овес. |

|

|

|

|

|

Посевн. травы и 15л. сенок. |

|

Из этих организационных планов и их выполнения видно, что вводя более интенсивную систему, хозяева в виду необходимости иметь сенокосы дают большой период залежи, даже в тех случаях, когда изменяют простую переложную систему в многопольно-травяную. Тою-же необходимостью можно объяснить и такия смешанныя системы, как правильное трехполье или четырехполье среди длиннаго переложнаго периода, при чем полевыя смены, совершив трехпольный или четырехпольный плодосмен, поступают на несколько лет в перелог. Такия системы встречаются в средней полосе уезда, на рубеже систем северной и южной, напр. в Татаровской даче. Тут уже 30 лет выполняется такая система: когда сенокосы затвердеют, то на их место переносятся 4-полевыя смены (озимая, яровая, толока и пар), а на бывших полевых сменах засевается пырей и оне поступают в сенокосы. Долгота сенокоснаго периода обусловливается, также естественными причинами, заключающимися и в составе почвы (более рыхлой, но называемой крестьянами более „густою» на севере) и в климатических причинах, зависящих в свою очередь от топографическаго положения местности и, может быть, от самаго способа обработки почвы. Естественная смена трав на перелоге, о которой будет сказано ниже, и более или менее скорое вырождение и уничтожение на перелоге трав кормовых также позволяет в северпой части уезда держать поле под травою более короткий период времени, чем на юге. Все эти условия и дали в результате то, что на юге ми встречаем найболее длинные периоды переложнаго оборота, а на севере — наименее короткие, доходящие в трехпольных дачах (как напр. Грузчанская, Больше-Выськовская) — до 3 лет.

Если бы теперь мы пожелали провести границу более интенсивной и более экстенсивной культуры в Елисаветградском уезде, то нам придется указать ту же линию, с которою мы встречались и в 1 отделе, говоря об особенностях построек, обычаев, процентных отношений в цифрах населения и т. п. Это будет та геотопографическая граница, которая создавала и историю края, пока население не было вооружено средствами позднейшей цивилизации XIX века для борьбы с силами природы. Интересно, что именно эту границу мы встречаем на карте Елисаветградской провинции 1772—74 года, изданной г. Ястребовым. В то время она отделяла земли Чорнаго гусарскаго, Молдавскаго и Пикинернаго полков от земель Запорожья, и шла, как объясняет издатель ея, от Мигии к Компанеевке по водоразделу между Ташлыком и Сугаклеей верхней с одной стороны и Мертвоводом, Сугаклеей нижней и Ингулом—с другой.[42] Эта граница и в настоящее время отделяет северную часть уезда, которая по системам полеводства в будущем может перейти в область Киевскаго трехполья, от южной, где нет будущности для трехполья, а по всем вероятиям разовьются многопольно травяныя системы.

Сказанное вами относительно задатков сельскохозяйственной культуры для будущаго, все-таки должно быть ограничено тою оговоркою, что развитию той или другой системы на большой площади уезда кладет препятствия разнообразие индивидуальных отличий частных хозяйств, дающих пример в этом отношении и крестьянам. В настоящем, как на севере, так и на юге, рядом с тщательною обработкою полей и правильностью в устройстве полевых смен, можно встретить и полную безурядицу в последнем отношении и большие ланы, заросшие кураем, квочкой и прочей дрянью.

Если бы мы захотели указать причины такого разнообразия и неопределенности форм сельскохозяйственных систем, в результате которых получается с одной стороны засорение полей сорными травами, а с другой малая доходность имений частных владельцев при довольно крупных расходах на их управление, то факты жизни могут представить два сорта таких причин: одни — более внешняго свойства, заключающияся в межевых фигурах имений, однообразии площади их, не представляющей различий по угодьям, и в рутинных порядках завещанных изстари; другия — в самом характере организации хозяйства, которая зависит, конечно, от личных качеств лиц, заведующих хозяйством. Оговариваемся вперед, что в последнем случае мы разумеем не самих землевладельцев, а их арендаторов или служащих в экономиях, ведущих хозяйство за счет владельца.

Обращая внимание на причины перваго рода, мы можем сказать прежде всего относительно межевых форм частных владений, что черезполосных имений в собственном смысле этого слова в Елисаветградском уезде нет, в силу историческаго образования частной поземельной собственности лишь в течении последняго столетия, при чем каждому отдельному владельцу отводился один какой-либо большой участок земли. Черезполосная форма владения теперь только начинает нарождаться среди владения товариществ немцев, или крестьян, которые, купив на собственныя средства или при помощи крестьянскаго банка имение, разбивают существовавшия в нем крупныя клетки на более мелкие участки и полоски, лежащия „перестунно», т. е. черезполосно. В собственно же частных имениях, составляющих обыкновенно один отрубной участок, при хозяйственном разделении полей существуют следующие порядки. Вся земля режется на „клетки» или „головы», которыя по величине бывают и в 5, и в 6, и в 10, и в 12—15 и более десятин, при длине сторон в 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200 и даже в 300 сажен.

Интервалы (межники, или „суголовки») между клетками встречаются в 2, 1½ и 1 сажень, при чем некоторые хозяева говорят, что чем уже такие интервалы, тем лучше, ибо на широких интервалах хорошо плодятся суслики. Вследствие того, что интервалы сначала не принимаются в разсчет, а затем вырезываются из клеток, или на оборот оттого что запахиваются и интервалы, клетки бывают иногда неправильной величины, поддающейся мало учету, напр. клетки в 150½ сажен в одну сторону и в 162 в другую, или 148 и 158; но такия неправильности встречаются редко. Наиболее излюбленною величиною клетки являются клетки в 10 десятин, хотя некоторые хозяева считают очень удобною из за хозяйственных соображений клетку в 6 десятин: она имеет одну и ту же длину и ширину (по 120 сажень), отчего и при оранке, и при посеве и при съемке хлеба можно начинать на такой клетке работы с той или другой стороны, соображаясь с наклоном поля и с дующим ветром. Клетки другой величины встречаются редко, как то можно видеть из перечисления разных видов их в примечании [43].

Клетки соединяются или в „ланы», т. е. пространства с более или менее одинаковою шириною и длиною, или в поясы или столбы, в которых в ширину помещается одна клетка, а длина зависит от величины имения. В последнем случай суголовки идут только в одном направлении — вдоль; самые-же „столбы» поперек не переделяются суголовками, что доставляет хозяину несколько лишних десятин земли для обработки. Впрочем последнее обстоятельство имеется в виду только мелкими землевладельцами; у крупных цель соединения клеток в столбы — другая. Занимаясь овцеводством и скотоводством, в значительных размерах, такие владельцы свою „царину», т. е. сенокосные и пахатные участки, употребляют как способ ограждения своих стад от соседних. Вдоль пограничных меж своего имения они обыкновенно устраивают столбы пахатные и сенокосные, оставляя центральныя клетки под выпас овец и скота; здесь же находятся и те участки целины, которые хозяева сохранили от предков. Такой способ соединения клеток в столбы встречается напр. повсюду в южных дачах Еланецкой, Графской, Казанской, и его придерживаются и военные поселяне на своих землях напр. в Устиновской даче. Рациональность его заключается в заботе охранения своих стад от заразы, которая может быть занесена от соседей, а также и в желании избегнуть столкновения с последними по части „спаша». В этом отношении хозяева совершенно правы, говоря, что самою лучшею пословицею которой следует держаться при обзаведении хозяйством, они считают пословицу: «купи себе не хату, а соседа». Попятно, что при заражении стада от недосмотра соседа хозяйство сильно пострадает; пострадают и отношения к соседу, которых тогда уже не купишь ни за какия деньги.

Другия формы соединения клеток в ланы употребляются там, где центр тяжести в хозяйстве составляешь хлебопашество; размеры этих ланов бывают очень разнообразны. Например, в одном имении Бешбоеракской дачи, где есть клетки по 22½2 и 26 десятин они соединяются для хозяйственная употребления в участки по 100 десятин в каждом; в Алексеевской даче в имении товарищества встречаем ланы в 300 десятин каждый, при чем 6 ланов или полей идет под запашку, а 14— под сенокос и выпас овец по организационному плану 20-тилетней переложной системы, который приведен был выше. В северной полосе уезда, где «лан» имеет уже значение трехпольной смены, также встречаем разныя величины этих смен, зависящия от величины даннаго имения. В одном благоустроенном имении Черняховской дачи напр. встречаем трехпольныя смены по 400 десятин каждая при двух отдельных участках, не входящих в систему (выгоне и леваде); в даче Веселовской в имении составившемся из двух, тоже при трехпольной системе (с отдельным лугом, засеваемым клевером и тимофеевкою) находим такие размеры смен: 304½, 2691/4, 294½ и 144, 119, 148 — в другой: у одного мелкаго владельца дачи Мартоношской — смены по 33 десятины в каждой и т. п.

Мы выше говорили, что в тех имениях, в которых нет естественных лугов, необходимость заставляет прибегать к вырезке под сенокосы участков того же переложнаго поля, которое идет в обработку; но как известно, такия твердыя земли после обращения их в залежь дают лишь некоторое время укос хороших трав, после чего должны быть опять перепахиваемы; это обстоятельство привело к созданию особых смешанных систем полеводства, в которых трехпольпыя смены после известнаго периода заменяются перелогом и, наоборот, в трехполье из перелога постоянно прибавляется известное количество клеток. Тут роль «царины» и «толоки» совсем изменяется, и комбинации той и другой системы бывают очень разнообразны. Одни хозяева разбивают поля свои так, чтобы была возможность ежегодно из перелога прибавлять в трехпольныя смены известное количество десятин или клеток (такой пример встречаем в Лозоватской даче); другие — устроив в одной половине имения трехпольную систему, сенокос имеют только в другой части имения, которая обрабатывается по переложной системе (такие примеры встречаем в Веселовской и Новоархангельской дачах); наконец, некоторые пользуются хоть каким-нибудь топографическим условием местности, чтобы ближе к усадьбе разбить трехпольныя смены, а запольные сенокосы отделить в особыя клетки, изредка поднимаемыя из залежи для возобновления естественнаго засева их кормовыми травами, главным образом пыреем (наприм. в Грузчанской даче, где в двух имениях участки, лежащие за лесом, составляют такия запольныя земли). Понятно, что в таких имениях встречаются и неправильныя фигуры клеток и нет возможности соединить их в правильныя в геометрическом смысле группы, или ланы.

Указав на два способа разбивки полей, составляющие крайности культуры юга и севера уезда — в качественном отношении, а в количественном— незначительное исключение, теперь мы скажем о раздроблении полей, практикуемом в большинстве имений уезда. Такой правильности в соединении клеток в группы или ланы и в чередовании посевов с перелогом. какую мы видели наприм. в даче Алексеевской, в других имениях почти нет. Если земли всего имения и разбиты на правильныя клетки, то это еще не значит, что и смены посевов ведутся правильно. Так наприм. в приведенном нами примере плодосмена Вороновской дачи порядок посевов взят из истории жизни одной клетки; подробное же разсмотрение общей системы хозяйства по записям на планах этого имения за 11 лет (1871 — 1831) показывает, что некоторыя клетки почти безсменно были под толокою, а другия засевались гораздо чаще, чем то допускает принятая система. Происходило это оттого, что владелец или управляющий нуждался постоянно в том, чтобы толока была ближе к усадьбе. Так как фигура плана этого имения представляет почти четыреугольник, который одним углом прилегает к усадьбе, то многия клетки, лежащие в этом последнем, углу, и били под толокою почти безсменно. Тякую же безсменность и мало организованный порядок в смене посевов на отдельных клетках и ланах мы встречаем почти везде. Хозяева, сдавая ли свое имение в аренду (как о том сказано выше), или хозяйничая сами, следят только за тем, чтобы вспахано было известное количество десятин и чтобы толока была «при месте»; если же лановые атаманы и управляющее допускают, чтобы сенокосы на плане перемежались с посевами, а хлеба в последовательности годов чередовались как попало, то это не считается недостатком. Большинство полевых атаманов, табельщиков, лановых и других лиц, служащих в экономиях Елисаветградскаго уезда, не знают свойств почвы и требования ея относительно плодосмена; руководясь же только требованиями данной минуты, они никогда не задаются мыслью установить организационный план полеводства, который обязательно был бы выдерживаем в течете многих лет. Перемены служащих при долготе периодов севооборота также имеют большое значение в этом случае. Оттого в большинства части их имений можно встретить полное отсутствие какой бы то ни было правильной системы полеводства. Если мы к сказанному прибавим еще, что встречаются и такия имения (как наприм. одно крупное имение в даче Мигийской), в которых поля и вовсе не разрезаны на клетки, а экономия в запашке полей не руководятся никакими указаниями меры и числа, а распахивая земли подвигаются мало по малу от усадеб в глубь степи, - то этого будет достаточно для характеристики встречающихся способов хозяйствования.

Если бы мы хотели числом имений определить перевес таких или иных обычаев в полеводстве частных владельцев, то можем сказать, что из 300 имений слишком, о полеводстве которых у нас есть записи, мы насчитали не более 60 таких, хозяева которых следуют, или хотят следовать, определенному раз организационному плану, выработанному на основании местнаго опыта и знания сельско-хозяйственных наук. Отрицание пользы последних как самими землевладельцами, так и их управляющими и экономами, дает в результате общую картину неустройства в деле полеводства; последнее же приводит к тому, что при довольно значительных расходах на управление имений (которое, как мы видели, выражается иногда цифрою свыше 2 руб. на 1 десятину) доходность их очень невелика[44].

Желание непогрешить против истины заставляете нас указать еще на одну сторону вопроса о положении земледелия у частных владельцев Елисаветградскаго уезда, именно, на влияние национальности и сословия владельцев или управляющих их на состояние полеводства. В имениях купцов редко можно встретить образованных управляющих, отчего тут чаще всего господствует хаотическое разделение полей на участки и иаиболее хищническая распашка земель. Затем, если оставим в стороне национальность русскую, а обратим внимание на поляков, немцев и евреев, то первые, в виде ли управляющих или владельцев, должны быть поставлены выше других, как по теоретическим знаниям, так и но практическому уменью применяться к обстоятельствам для наибольшаго извлечения дохода посредством улучшения культуры. Во всех имениях, где хозяин или управляющий поляк, вы встретите и хозяйственныя постройки в порядке, и реманент в исправности, и полеводство, организованное в наилучшей степени, хотя при этом нужно заметить, что способы хозяйствования поляков очень тягостны для крестьян, с которыми они имеют дело. Относительно немцев мы должны заметить тоже, что говорили и в Одесском уезде: желание извлечь возможно больший доход заставляет их относиться к земле, как к предмету ничего не стоющему. В этом случае они составляют полную противуположность тому типу хозяев или арендаторов, которые следуют патриархальному отношению к земле, как к драгоценности, и которые гордятся тем, что сохранили ея целомудрие.

— „Над мене кращого арендатора на весь уизд не найдете!» говорил нам один из таких арендаторов, бывший прежде управляющим в нескольких имениях: „за десять лет аренды панови 300 десятын цилыны лышыв!»

Истощение земли для таких хозяев представляется преступлением. Немцы же, хотя и собственники, смотрят на землю, как на орудие разбогатеть в данное время, не заботясь о последствиях своего хищническаго хозяйства. Они правы — в том отношении, что едва ли разсчитывают передать ее своим наследникам. Нам известны 2 — 3 случая, где немцы поступали следующим образом. Купив имение лет 20 назад у помещика по баснословно дешевой цене и нажив на ней капитал, теперь истощенную землю они продали крестьянам за цену втрое большую, чем платили сами, и затем переселились в Екатеринославскую губернию, где купили большия и лучшия имения.

Наконец о евреях можно сказать только то, что в качестве землевладельцев, приглашающих к себе управителем поляка и проживающих за границею или в большом городе, они являются некоторым образом культуртрегерами, так как капиталы их дают возможность управляющему улучшать способы обработки земли. Но, являясь арендаторами (особенно казенных) земель, они если и не истощают последних вследствие громадности участков, которые берут в аренду, то способом ведения хозяйства дают материал для практики судебных учреждений, ибо эксплуатируют не столько землю, сколько окрестное население, вовлекая последнее в гражданские иски и вооружая его против своей национальности. Чтобы слова наши не были голословными, приведем примеры из наших записей о хозяйствовании евреев, тем более, что эти примеры лучше всего могут охарактеризовать способы ведения хозяйства евреями на казенно-оброчных статьях. Передавши в июне 1883 г. товариществу крестьян содержимую им статью по контракту, срок котораго наступал только 1-го января 1884 года, один купец еврей выговорил себе у крестьян право, в счет платимой ему суммы, летовать и зимовать на передаваемой им земле 10 штук скота. Заключив контракт, крестьяне явились на статью из Киевской губернии и начали орать под озимые посевы; оброко-содержатель заявил им, что посевы эти будут принадлежать всецело ему, так как срок контракта наступает лишь с 1-го января. Точно также он не позволил ими орать и на зябь. Крестьяне, видя, что им здесь пока нечего делать, отправились со всем реманентом из хутора на казенно-оброчной статье домой, в Киевскую губернию. 1-го января они приехали к своему патрону в Новомиргород и взнесли ему все деньги за год вперед, при чем оброко-содержатель угостил их, поздравил с новым годом и новым хозяйством. Уплатив деньги, крестьяне стали перебираться на это новое хозяйство; но лишь только успели они переселиться сами и пригнать свой скот, как уже получили повестку, что на все их имущество наложено запрещение по иску оброкосодержателя за нарушение контракта, т. е. за то, что они 1-го января, согласно договору, не взяли на выпас 10 штук скота. Не желая платить 1000 руб. неустойки или отвечать всем имуществом (как было обусловлено в контракте), крестьяне согласились дать «отступного», сколько потребовал оброко-содержатель (кажется, 450 руб.).

Или вот другой пример. Брат предыдущаго оброко-содержателя, тоже Злотопольский купец, передавая другому товариществу крестьян казенно-оброчную статью в контракте обозначил сроки, когда должны быть взносимы деньги, и арендную плату от десятины; общее же количество десятин сдаваемой земли поставил в зависимость от будущаго измерения сданных участков. Несколько участков было измерено своевременно, один же оставался неизмеренным. За две недели до срока платежа крестьяне арендаторы были у оброко-содержателя, и он обещал приехать для измерения оставшагося участка. За два дня до срока он действительно приехал, но без землемера, с которым обещал приехать на другой день. Но ни на другой день, ни на третий (т. е. в день взноса платежа) крестьяне его не могли нигде найти, а через неделю явился судебный пристав и, по иску оброко-содержателя в сумме 10.839 руб. (вся сумма контракта за полное число лет аренды), наложил арест на имущество крестьян. Когда последние наконец разыскали оброко-содержателя, то он им сказал, что согласен помириться и уничтожить иск, если они, во 1-х, согласятся возвратить ему убытки по ведению против них дела, во 2-х, прибавят по 1 рублю арендной платы на каждую десятину и, в 3-х,—в новый контракт введут обязательство летовать и зимовать 10 штук скота. Не имея возможности уплатить 10 т. руб., если бы суд решил дело не в их пользу, и желая избавиться от суда, крестьяне согласились заключить новый контракт с изменениями и уплатили оброко-содержателю 863 рубля за ведение иска против них. Когда оброко-содержатель прислал впоследствии на випас не 10, а 15 штук скота, крестьяне, помня поступок его брата с их соседями, не посмели и заикнуться против таких его распоряжений.

Разсчеты лиц, извлекающих из земли доходы подобными способами, — очень верны: крестьяне всегда готовы заплатить в виде «отступного» сумму, гораздо большую той, какая может понадобиться на наем адвоката, так как они боятся всяких «позвов» и судебных «тяганын». С другой стороны евреи, занимаясь обыкновенно сверх сельскаго хозяйства еще и раздачею денег в рост, могут, напр., в случае неурожая исхлопотать себе разрешение на отсрочку платежей; крестьяне же всегда взносят им платежи в положенный срок.

Способы извлечения доходов, очерченные приведенными примерами (их можно было бы привести десятки), на столько известны в уезде, что опытные люди знают, как нужно соблюдать сроки платежей по контрактам, заключенным с евреями, и при том с неустойками. Если контрагент уклоняется почему-либо принять деньги в срок и даже за несколько дней до срока, то должник умоляет его взять деньги и изобретает разныя средства, чтобы кредитор не отказался и не улепетнул куда-нибудь: иначе в самый день срока контрагента обыкновенно нельзя найти дома, а на следующий день он подаст просьбу о взыскании с должника суммы с неустойкой за неплатеж в срок.

Говоря об этом, мы не станем утверждать, что такие случаи только и возможны среди хозяев евреев. Много их есть и среди крестьян, и среди лиц других сословий и национальностей[45], но последние еще не достигли до такой виртуозности, как первые, и не практикуют этих способов в таких грандиозных размерах, как евреи.

Нам еще остается сказать несколько слов о способах сохранения производительной силы земли, к которым начинают прибегать чуть не повсеместно в Елисаветградском уезде. Сознание, что земля истощается от неумереннаго безтолочнаго ея употребления под посев хлебов, очень ясно сложилось не только у частных владельцев, но даже у крестьян, особенно в северной части уезда.

Там нам говорили, например, по этому поводу следующия сравнения: „Звисно, що стара земля — не те що молода: не даром и царь став молодых у вийсько браты, бо з старого москаля — яка польза?» Этим хотели сказать, что старая земля, или старополье не имеет той силы, как новина, или целина. В другом случае при разговоре на эту же тему почва сравнивалась с бородою человека: пока он молод у него растет густая борода; а постареет, — она и редкая, и седая, точь в точь как старополье, покрывается редкою травою и даете плохой хлеб. Или при нареканиях на то, что земли в наделе мало, вследствие чего ее приходится постоянно пахать, крестьяне говорили, что у кого есть средства, тот меняет рубаху каждый день, а у кого нет их, — то и целый месяц одну рубаху носите. Этим выражалось желание переменять землю поде пахоть хоть ежегодно и подтверждалось, что пашут ее безсменно только в силу крайней необходимости, как носит человеке целый месяц одну рубаху только — за неимением перемены, Вообще „перегул» земли считается самым лучшим средством для возобновления производительной силы земли — лучше всякаго искусственнаго удобрения, так как последнее при некоторых неудачных пробах давало плохие результаты: при сухом лете очень часто хлеб посеянный на унавоженном участке выгорал. Такия неудачныя пробы чаще всего происходили в южной половине уезда, где подпочвенные слои имеют много известковых частей. На севере, где известковые породы заменяются гранитными и где чернозем богаче, также часто замечали, что в сухое лето на удобренных навозом местах хлеб выгорает, в дождливое — „буяе» и „стекае», т. е. даете слишком роскошный рост соломы. Тем не менее в северной половине уезда не только помещики, но и крестьяне убеждены в пользе удобрения; от последних, например, здесь приходилось иногда слышать такия замечания, что на их надельной земле — „пока гний —поты и хлиб». Напротив, общий голосе крестьян в южной половине уезда — тот, что тут „земля не прыймае навозу», или что удобрение вообще вредно: даже на «тырлах» здесь замечают тоже явление, т. е. что на них урожаи лучше бывают только в мокрые годы, а в сухие — хлеб выгорает. Большое значение в деле расположенности севера к удобрению и чуть ли не вражды к нему на юге уезда имеют и другия подробности создавшихся там и здесь обычаев. Так как на севере и у крестьянских обществ встречается трехпольная система, при которой третья смена остается в виде чернаго пара, поднимаемаго довольно рано (в мае, июне), то и условия этого хозяйственнаго распределения полей позволяют хозяевам вывозить навоз на эту третью смену. Затем, при усиленной обработке земли и при засорении полей от такой обработки, многие заметили, что худший враг полей «вивсюге» — „выбавляется (уничтожается) гноем», или по крайней мере на гноянках его встречается гораздо меньше. Наконец, навоз от рогатаго скота здесь не так дорог в хозяйстве, так как кроме кизяка есть и другие суррогаты для топки. Не то совсем на юге, где чернаго пара вовсе нить, а оне заменяется занятым паром, или так называемыми „парками» (гречкивкою, прискою, картоплыськом, льныщем, баштаныщем и т. п. где кизяк — главнейшее и почти единственное топливо — нет даже оснований для того, чтобы в общем быту земледельческом проявлялась охота делать пробы удобрения. Последнее обстоятельство, впрочем, и в северной, и в средней полосе уезда оказываете влияние на крестьянския хозяйства в томе смысле, что последнее употребляют главным образом конский навоз (например под капусту на низах) и свиной (поде лук)—только на огородах, конопляниках и вообще „пидметах»; что же касается полей, то и при сознании пользы удобрения, оно редко употребляется за недостатком самого удобрительнаго материала, расходуемаго в виде топлива.

Мы уклонились в сторону для того, чтобы указать на те общия условия, которыя так или иначе отражаются и на предприимчивости частно-владельческих хозяйств. В последних также желание и опиты удобрения чаще всего встречаются на севере, тогда как в Иожной Июловине они —• или редки, или составляют даже исключение. Разнообразие взглядов частных землевладельцев на значение удобрения и его способы также велико, как и разнообразие, встречаемое в принятых системах полеводства. Одни например (на севере) считают, что более ранняя вспашка пара даст гораздо лучшие результаты, чем какое бы то ни было удобрение; другие говорят, что наиболее действительное средство для улучшения стараго поля — глубокая вспашка его, а на удобрение навозом смотрят, как на игрушку. Но в большинстве все таки взгляд на удобрение, как на полезную и необходимую операцию, установился уже прочно: один хозяин на основании записей утверждает, что на удобренных полях урожай всегда в 1½ раза выходит обильнее, чем на неудобрвенных (Черняховская дача); другой, хотя производил всего одну — две пробы, все таки указывает, что у него при совершенно одинаковых остальных условиях (способе обработки полей, времени посева и т. п.) — десятина удобреннаго поля дала 25 коп озимой пшеницы, а неудобреннаго — тодько 15 коп (Мало-Выськовская дача); третий (в Компанеевской даче) произвел такой же опыт, и у него вышло, что при равных условиях десятина неудобренная дала 59 пудов, а удобренная — 114, и т. п. Также общее мнение всех производивших опыты удобрения состоит в том, что оно дает наилучшие результаты лишь на 2-й и 3-й год, при чем, если пробовали сеять по свежему удобрению мало выдерживающий такое удобрение хлеб (например гирку), то результаты всегда выходили плохи. Оттого в большинстве случаев удобрение кладется или под репак, кормовые бураки, конский зуб, лен, рапс, просо, после которых идет озимая пшеница; прямо под озимую пшеницу — кладется редко. Далее, хотя и употребляют свежий навоз из зимняго стойла, который вывозят зимою и весною, затем разбрасывают, прибивают скотом и запахивают, но все дают предпочтение слежавшемуся и перегнившему навозу, для чего некоторые хозяева устраивают даже компосты. Другие предпочитают навозу сбоины и полову, но рядом с этим употребляют и навоз.

Способы, которыми производится удобрение, также разнообразны. Иные хозяева, предназначив 10, 12, 20, 25 десятин под ежегодное удобрение, те клетки, которые подходят под эту операцию, разбивают на так называемыя „дамки», величина которых очень различна: и 4, и 6, и 9, и 14 и даже 25 квадратных сажен каждая; затем вывозят определенное количество навоза на каждую из таких дамок; в тех имениях, где система полеводства трехпольная, удобрение на одном и том же месте обыкновенно возобновляется через 6 лет. У других, где нет правильно чередующихся в полевой системе севооборота ланов или клеток, учета количеству навоза, приходящагося на 1 десятину, сделать нельзя. Во всяком случае, пользуясь нашими записями в имениях, мы приведем цифры, определяющия числом пудов количество навоза, употребляемаго на десятину в хозяйствах той или другой дачи. Для перевода цифры возов или фур вывозимаго навозу в пуды мы принимаем вес воза от 30 до 40 пудов. Таким образом мы получим следующия данныя для имений, находящихся в 21 разных дачах уезда.

|

Черняховская

дача 3500 пудовъ |

Злынская 7700

|

|

Владимировская 5250 и 350 |

Плет.-Ташлыцкая 4200 |

|

Веселовская 3600 |

Аннинская 9000 и 3500 |

|

Мартоношская 1440 |

Комнанеевская 600 |

|

Эрделевская 1750 и 1050, 2400 и 1200. |

Павловская 3040 |

|

Хмелевская 2400 |

Лысогорская 2000 |

|

Надлакская 3500 и 2000 |

Константиновская 2500 |

|

Новоархангельская 1700 и 2000 |

Братская 2565 |

|

Серезлиевская 780 |

Седневская 2000 |

|

Ревуцкая 2400 |

Графская 2400 |

|

|

Казанская 880 |

Эти цифры показывают, что сила удобрения, практикуемая в разных хозяйствах, бывает очень разнообразна, что, конечно, зависит и от цели, какую преследует тот или другой хозяин, и от средств, какими они располагают, и наконец от обезпечения хозяйств рабочими, которых нужно иметь много для того, чтобы производить удобрение в обширных размерах. Вообще, рабочие имеют важное значение в хозяйстве уезда, так как в громадном большинстве случаев от них зависит не только необходимая при существующих в уезде способах хозяйствования успешность работы, но и самое качество ея. Поэтому мы и переходим вслед за сим к разсмотрению форм и условий, которыя практикуются в Елисаветградском уезде при найме сельско-хозяйственных рабочих.

§ 17. Вопрос о рабсчих в сельском хозяйстве является одним из самых жгучих не только у нас, на юге России, где местнаго народонаселения недостаточно для работ над всей эксплуатируемой площадью, но и в остальной России, и в западной Европе. В России, после эмансипации крестьян, порвались вековыя традиционныя отношения между работодателем и рабочим, а новыя еще не только не установились, но даже в перспективе не видно тех оснований, на которых будут формироваться нормальныя отношения.

Западная Европа, и в особенности Англия, стоящая несколько веков в положении свободных отношений между рабочими и работодателями, при полной свободе общественной инициативы во всех гражданских устроениях еще до настоящаго времени не выработала справедливых, а следовательно, и прочных отношений между сельским хозяином и его рабочим. Трудность нормирования этих отношений делается понятной, если мы примем во внимание, что даже и в обрабатывающей промышленности, где все факторы, участвующие в производстве, могут быть учтены и стоимость каждаго высчитана до посленяго гроша — труд в настоящее время является пока только предметом теоретическаго изучения. Поэтому естественно, что в промышленности добывающей, в земледелии, и особенно у нас, где нередко затраченный труд не производит никакой ценности, — вопрос об отношениях труда к капиталу будет еще долго и долго находиться в хаотическом состоянии; тем более, что вопрос этот до сих пор еще не имеет даже достаточно основательной теоретической постановки в политической экономии.

В последнее время вопрос о рабочих в сельском хозяйстве ставился в печати, на съездах сельских хозяев и разсматривался на все лады. На сколько объективно было отношение хозяев к рабочему вопросу в теоретических обсуждениях и насколько правильны эти отношения в жизни, разбирать мы не будем, так как это не наша задача, хотя вопрос этот сам собой напрашивается, — тем более, что здесь громадное значение имеют не только внешние, цифровыя, но и внутренния, моральныя отношения, не поддающияся пока цифровой статистике, а только лишь личному наблюдению. Но, вместе с тем, личное наблюдение дает простор субъективным впечатлениям, а следовательно, может привести и к ошибочным умозаключениям.

Поэтому в разсматриваемом вопросе, мы, не удаляясь, в сторону, будем строго держаться фактической почвы: где, когда, по каким ценам и на каких условиях нанимаются рабочих.

Прежде чем говорить, об условиях найма и ценах на рабочия руки, мы должны сделать несколько замечаний о материале, которым будем пользоваться.

У нас имеется более 500 записей о ценах на разныя работы, как отрядныя, так и в случаях личнаго найма: поденно, на срок и на год. Нельзя не заметить, что цены на рабочия руки, показаныя землевладельцами, довольно часто выше тех, которыя показывают крестьяне при опросах на сходе. Кроме того, ответы землевладельцев на вопрос о том, как рабочие выполняют условия найма, — за немногими исключениями, говорят не в пользу рабочих; почти всегда приходится слышать: берут задатки и бросают в самую горячую пору, неотработавши даже задатков, — забирают с осени, с зимы деньги на уборку хлеба — и не являются и т. п. На те же самые вопросы крестьяне на сходах, волостные старшины и старосты отвечают, что условия всегда выполняются исправно; авансы, полученные с зимы и осени на уборку хлеба, сена, свозку они отрабатываются своевременно и аккуратно. «Да и нельзя не отработать, так как наш скот пасется у землевладельца; не выполнишь условия — он скот прогонит с толоки, не приймет на следующий год. — Нам же не выгодно». Как ни противоречивы эти показания, но за каждым из них есть доля правды. Действительно, авансы, выданные с осени и зимы на летния работы бывшим военным поселянам, ничем несвязанным с частными землевладельцами, часто пропадают. Но этого нельзя сказать о бывших помещичьих крестьянах, связанных разнаго рода сельскохозяйственными условиями с землевладельцем или арендатором. Кроме того, нужно принять во внимание, что каждый человек всегда дольше помнит худое, чем хорошее. Наибольшею объективностью отличаются показания немцев, но они стоят в исключительном положении относительно наемных рабочих; поэтому данныя, полученные от них, не могут распространяться на других занимателей.

Но как бы ни было естественно противоречие в показаниях нанимателей и нанимаемых, во всяком случае остается тот факт, что средних верных цифр, полученных из показаний, мы не имеем, а имеем крайния низшия, полученныя от крестьян, и крайняя высшия — из показаний землевладельцев. В ценах на поденных рабочих мы можем сделать поправку на основании многолетних записей, добытых вами в нескольких экономиях. Несколько менее достоверными являются цены за наем годовых, так как показания об них мы можем исправить только на основании письменных условий и сравнительно немногочисленных выписок из волостных книг „сделок и договоров». Менее всего достоверными будут платы сроковым рабочим и за разныя отрядныя работы, так как документальных данных, на основании которых можно бы было внести поправку в цифры, полученные путем опроса, — у нас почти нет.

Отсутствие верных средних цифр и невозможность их добить при опросах населения в разных местностях уезда не дает возможности решить вопрос: одинаково ли оплачивается годовой наемный труд во всем уезде, или же и в этом отношении, как и во многих других, уезд можно разделить на полосы.

Тех данных, которыми мы пользуемся, не достаточно для какого бы то ни было решения. Мы склонны думать, что если бы колебания в ценах на годовых рабочих, в среднем за несколько лет, по разным местностям уезда, были более или менее значительны, то они бы так или иначе обнаружились и были бы нами подмечены; но этого нет.

Совершенно другой характер имеют платы сроковым и поденным рабочим. Если бы мы взяли цены на этих рабочих за один год по всему уезду, то колебания в ценах по разным местностям уезда были бы совершенно несравнимы, так как при громадной площади уезда никогда не бывает, чтобы урожай хлеба и сена, поднимающий цены на сроковых, и поденных рабочих, был везде одинаков. Всегда случается, что в одном углу уезда лучший урожай, а в другом плохой, или равен нулю. Но в ценах на рабочих играет роль не только урожайность, а и степень населенности местности. На севере уезда, например, урожаи всегда, лучше, чем на юге, но так как эта местность и населена гуще, то цена на рабочих и не поднимается слишком высоко. Напротив того, на юге, меньше населенном, урожаи неравные и, в счастливые для земледельца годы, цена на рабочих поднимается очень высоко; в неурожайные же она сильно падает и заставляет пришлых рабочих возвращаться назад и как милости, просить работы за одни харчи. Таким образом колебания урожайности, характеризуя юг уезда, сильно отражаются и на ценах на сроковых и поденных рабочих. Что же касается платы годовым рабочим, то она, очевидно, мало подвержена колебаниям и не находится в непосредственной зависимости от урожая.

Сделавши эти предварительныя замечания о характере наших данных, переходим к изложению самаго вопроса.

Подворная перепись обнаружила в Елисаветградском уезде 16.464 души наемных рабочих, в том числе 10.937 муж. и 5.527 женщ. Эта цифра мала в сравнении с той, которая требуется во всем уезде при полном разгаре работы. Количество сроковых рабочих, необходимых при уборке сена и хлеба, — и поденных, требующихся при молотьбе, всецело зависит от урожая даннаго года. Нередко случается, что в неурожайные годы не только пришлые рабочие возвращаются обратно, не найдя себе работы, но и местное население уходит на заработки в Крым, в Кубанскую область и даже в Батум, куда уходили напр., в 1882 г. жители с. Александровки (дача № 44).

Нахожие рабочие в Елисаветградский уезд являются по преимуществу из Киевской[46] и Подольской губ. (так называемые, по местному, польщаки), Полтавской (гетманьци); меньше дает нахожих рабочих Черниговская губ. Но кроме этих губерний, поставляющих главный контингент рабочих, в Елисаветградском уезде являются рабочие из Курской, Могилевской, Минской, Орловской, Харьковской и Екатеринославской[47] губерний и Александрийскаго уезда Херсонской губ. Эти нахожие рабочие являются в Елисаветградском уезде только на известное время: на уборку сена, хлеба и, отчасти, на время молотьбы. Главные же рабочие, составляющие основание в хозяйствах, ведущих работу наемным трудом, — годовые рабочие, — нанимаются из местных жителей или же из Александрийскаго уезда. Из числа нахожих рабочих остается в уезде в продолжении года, — на зимние сроки, очень незначительный процент.

Условия найма и плата годовому рабочему зависит от сословия нанимателя, или, скорее, от его экономическаго положения. Крупныя экономии привилегированных сословий, нанимая годовых рабочих, всегда делают с ними письменныя условия, которыя свидетельствуются волостным правлением, а иногда старостой. В условиях всегда точно определяются отношения рабочаго к нанимателю и число праздничных дней. Рабочий должен быть в безпрекословном повиновении у хозяина и его приказчиков, в противном же случае за всякое непослушание, за дерзость, за уклонение от работы — нанимающийся „штрафует себя», как говорится во многих условиях, в пользу нанимателя большим или меньшим количеством рублей, обыкновенно от 1 до 3. Неустойка со стороны рабочаго обусловливается штрафом от 10 до 55 р. и возвратом забранных вперед денег[48].

Наниматель, если рабочий его чем-нибудь не удовлетворяет, имеет право разсчитать его во всякое время.

Некоторые экономии своим рабочим уплачивают не всю договорную сумму деньгами, а по соглашению с рабочим часть выдают натурой. Наиболее распространенные в уезде способы доплаты следующие: рабочий может содержать в продолжение года одну или две штуки скота, или только „лютовать», т. е. безплатно выпасать скотину в то время, пока скот ходит на подножном корму; хозяин должен выдать рабочему несколько четвертей хлеба, сажень или два соломы, половы, несколько штук овчин, пару или две постолов. В крайне редких исключительных случаях, доплата является в виде „присевка», т. е. работник получает десятину или две поля, которое хозяин обязан выорать; рабочий засевает его своими семенами и весь урожай получает в свою пользу. Разсчет за „присевок» переводится на деньги, приблизительно, по такой цене за десятину: жито 10 руб., гирка 12 руб., ячмень 7 руб. Такой разсчет принят в с. Троицком (дача № 69).

Относительно всех доплат, или вернее части платы натурою, нужно сказать, что она не служить характеристикою какой-нибудь местности или сословия нанимателя, а является спорадически по всей территории уезда и у хозяйств из всех сословий. Казалось бы, что доплаты натурою, а особенно „присевок», должны получать большее и большее распространение, так как они прикрепляют рабочаго к хозяину и заставляют его более сериозно относиться к своим обязанностям. Но сколько нам удалось заметить из разспросов, обычай этот скорее исчезает, чем распространяется. Нам очень часто приходилось слышать, что когда то было, — давали „присевок», а теперь это «выводится».

Мелкие хозяева и крестьяне нанимают рабочих в большинстве случаев без всяких письменных условий, по одному словесному договору. У таких нанимателей доплаты натурой, вместо содержания скота, продуктов земледелия, заменяются одеждой. Работник, нанимающейся на хозяйской одежде, пользуется ею только во время найма. Бывают однако случаи найма, когда хозяин но выслуге рабочим срока обязан дать ему „кожух». Денежная плата рабочему, служащему на хозяйской одежде, уменьшается рублей на 15 —20, т. е. если рабочий на своей одежде получает 70 руб. то, служа на хозяйской, он получает 50 — 55 руб.

Годовые рабочие всегда получают от нанимателя помещение и пищу (харчи). Среднею платою годовому рабочему можно считать 65 р. Колеблется она, смотря по качеству нанимающагося, между 55, 85 и 90 р. Гораздо высшую плату годовые рабочие получают у немцев: у них она никогда не бывает ниже 70 р., а очень часто поднимается до 115 и 120 р., опять таки, смотря по качеству рабочаго.

Средняя годовая плата женщин 40 рублей с колебаниями от 25 руб. до 60 рублей. Максимальная плата женщин у всех других нанимателей будет средней, или даже минимальной у немцев, у которых плата годовой работницы доходить до 75 рублей. Нужно заметить, что немцы женщин-работниц нанимают по преимуществу немок же; годовыя работницы других национальностей нанимаются ими только за неимением немок.

Полу рабочих мужчин хозяева Елисаветградскаго уезда разделяют на две категории: 1) от 12, 13 лет до 15 и 16 — это и есть собственно полурабочий; годовая плата ему немного меньше, чем женщине, — 35 рублей. 2) полурабочие большей силы от 16 до 19 лет, могущие исполнять все работы полнаго рабочаго, за исключением косьбы — называются «три четверти» рабочаго и получают до 50 и 60 рублей. У немцев такого возраста рабочие получают 60 и 80 рублей.

Есть, еще третья категория полурабочих, от 8 лет; предельный высший возраст этой группы рабочих будет 14 лет. Это будут полурабочие малой помощи; малосильные из них в годовые наймы не идут, а нанимаются только летом в качестве свинарей, телятников; точно также они могут быть полольщиками и в исключительных только случаях погонщиками у плуга. Девочки в таком возрасте чаще нанимаются на год, чем мальчики, но исключительно у крестьян в качестве нянек; в большинстве случаев платы деньгами такия работницы не получают, а пользуются только харчами и одежей хозяина, которая и остается в их пользу.

Полурабочие старческаго возраста от 55 до 65 лет в годовое служение нанимаются крайне редко, исключительно в качестве сторожей: летом в качестве баштанников, лановых и т. под. Цена такому рабочему за лето 25 — 30 рублей, в год же они получают 45—50 рублей.

Способов найма сроковых рабочих не из местных жителей есть несколько. Наиболее распространен (практикуется как большими экономиями, так и мелкими хозяевами) наем на базарах во время ярмарок, в начале весны, и по воскресеньям в разгар полевых работ. На базары для найма являются не только нахожие рабочие, но и местные, не нанявшиеся на лето еще с зимы в ближайших экономиях; здесь они совершенно смешиваются с нахожими и становятся с ними в одинаковыя условия найма. Самыми большими рынками для найма сроковых рабочих служат: гор. Елисаветград, Новомиргород, Ревуцкое, Ольвиополь, Бобринец, Седневка, Устиновка, Казанка, Вознесенск и за пределами уезда: Златополь, Кугущевка, Братолюбовка и Каховка. Все переименованные пункты служат рынками для найма не только сроковых рабочих, но и поденных. Иногда на этих рынках, особенно в гор. Бобринце, бывает на столько большой наплыв нахожих рабочих, что цена на рабочия руки сильно падает. Местные рабочие, желая устранить конкуренцию не дозволяют нахожим являться на базар, прогоняют их оттуда силой и так как нахожие подходят небольшими партиями, действуют врозь, а местные всегда сплоченной массой и более дерзко, — то им и удается вытеснить нахожих за город. Наниматели, если не догадаются отправиться на городской выгон, принуждены таким образом платить более высокия цены. Такие случаи бывают очень часто при найме поденных рабочих.

Сроковые на базарах нанимаются без всяких письменных условий. В задаток выдается несколько копеек и никогда не больше 1 рубля, но в случаях прикащики, нанимающие рабочих, кроме паспортов, забирает у нанятых рабочих свиты или другую какую-нибудь верхнюю одежду. Другой способ найма сроковых рабочих не из местных жителей практикуется только очень крупными экономиями, которыя посылают прикащика для найма рабочих на месте их жительства[49]. Приехавши на место найма, прикащик обращается к старшине и волостному писарю, поставивши им предварительно угощение. Эти власти собирают всякаго рода недоимщиков и других лиц, желающих наняться. Смотря по числу договоренных рабочих, писарь получает за сделку 5—10 руб., а волостной старшина за каждаго по 1 руб.; кроме того писец в волости получает по 30 коп. от каждаго написаннаго условия. Эти „хабари» никогда не бывают напрасно затраченными деньгами. С одной стороны, они помогают прикащику скорее нанять рабочих, а с другой, гарантируют экономию в том, что условие со стороны рабочих не будет нарушено, так как невыполнение рабочим условия повлекло бы за собой „утеснение» со стороны волостнаго старшины и писаря, людей, с которыми, как известно, шутить нельзя. При найме рабочих таким способом, на месте их жительства, обыкновенно дается задаток, смотря потому, сколько рабочий сможет выторговать, но никогда не больше 20 руб. и не менее тех недоимок, которыя накопились на рабочем. Местом для найма таких рабочих служат по преимуществу Киевская, Полтавская, Черниговская и Подольская губ. В Могилевской губ. нанимают рабочих только 2 экономии; из них одна нанимает рабочих и в Минской губ. Последняя для доставки рабочих из места их найма делает барку, на которой и сплавляет их до Кремепчуга. Наем рабочих из Курской, Харьковской, Орловской и Екатеринославской губ., носит на себе, сколько нам удалось заметить, характер случайности. Все наниматели рабочих из этих губ. или сами родом оттуда, или раньше вели там дела и имеют обширныя знакомства.

Нам остается отметить еще два единичных, но очень интересных способа найма. Одна из экономий дачи № 30 в продолжении нескольких лет нанимает одних и тех же сроковых рабочих из с. Кереливки, Звенигородскаго уезда Киевской губ. IIо принятому раз на всегда обычаю эта экономия пишет весной в Кереливскую сельскую расправу, что ей нужно столько-то и таких-то рабочих, не обозначая платы и не высылая задатков, и рабочих всегда является больше, чем требовалось.

Другой, более оригинальный случай, представляет собой наем одной экономией дачи № 65 „Черниговских жуликов», как выражается сам хозяин[50]. Нарочно посланный в Черниговскую губернию прикащик собирает всевозможнейших пьяниц и гуляк всех сословий, ,а может быть и воров», и привозит их в экономию. Между „жуликами» женскаго пола здесь можно встретить и таких, которые носят фальшивые шиньоны. В общем все эти рабочие представляют собой сброд, от котораго отказалась бы всякая другая экономия, но так как землевладелец, нанимающий их, обладает громадным ростом и соответственной силой, а кроме того всегда ходит с ясеневой палкой, соответственной его росту, то все работы у него выполняются исправно и своевременно. Наем таких „жуликов» этого землевладельца практикуется уже 4 года и он всегда ими остается доволен.

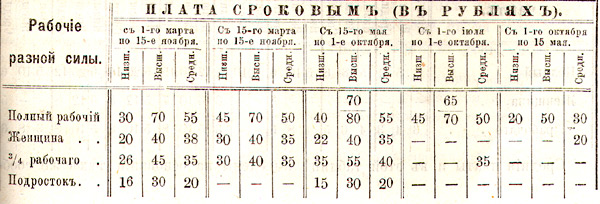

Так называемые „сроки» для найма рабочих бывают летние и зимние. Самые ранние летние сроки начинаются с 1 марта и кончаются 15 ноября. На такой срок нанимают сравнительно редко и он встречается спорадически только в северной части уезда. Чаще там же, на севере уезда встречается наем на срок с 15 марта или с 1 апреля по 15 ноября и реже, по 1 октября. Самый же распространенный, а на юге уезда, можно сказать, исключительный срок найма — с Троицы (15 мая) и 1 июня по октября. Исключение на юге уезда представляет одна экономия в даче, которая нанимает полных рабочих на срок со 2-ой недели великаго поста по 15 ноября, а полурабочих (исключительно женщин) — с 3-й недели великаго поста до „первых Парасок» (до 14 октября), Наем на зимние сроки встречается главным образом на юге уезда. — Рабочих на эти сроки нанимается очень мало. преимущественно из местных жителей. Обыкновенный срок найма от Покрова (1-го октября) по Тройцу.

Плата сроковым рабочим находится в зависимости не столько от продолжительности срока, сколько от видов на урожай. Не раз случается, что хозяин, нанявший рабочих в начале мая по низкой цене, так как виды на урожай были плохи, — после дождей в половине или конце мая, и даже в начале июня, вынужден бывает увеличить плату; в противном случае рабочие могут бросить его и уйти на поденння работы в другия экономии, оставив у хозяина даже выслуженную уже плату.

Для сравнения платы рабочим разной силы при наймах на разные периоды времени мы приводим табличку плат в главные господствующие сроки откидывая единичные случаи, не поддающиеся сравнению и не имеющие характернаго значения. В табличке этой мы приводим как колебания цен (maximum и minimum), так и кажущияся нам достоверными средния сведения за несколько лет. В периодах найма с Троицы и с 1-г июля (Петра и Павла) по 1-е октября, в максимальных ценах верхняя цифра обозначает высшую плату у всех нанимателей и среднюю плату немцев; нижняя же показывает высшую плату только у немцев.

Крайния цифры в этой таблице мы поставили те, какия нам дали записи; что же касается средних, то они выведены на основании большинства случаев и того впечатления, какое дают наши записи.

Из таблицы мы видим, что срок с 1 марта по 15 ноябри (период в 260 дней) оплачивается также, как и период в 137 дней (с 15 мая по 1 октября), а срок с 15 марта по 15 ноября (245 дней) — также, как с 1 июля по 1 октября (92 дня). Эту кажущуюся на первый взгляд странность легко можно объяснить, если вспомните сказанное раньше о формах найма в разных местностях уезда. На срок с 1 и 15 марта по 15 ноября нанимаются по преимуществу местные рабочие и исключительно в северной части уезда; в южной же части уезда наем на такой срок редко практикуется, при чем экономии нанимают рабочих на местах их жительства, в Полтавской и Киевской губерниях, по сравнительно низким ценам. Господствующей же на юге уезда срок найма (с Троицы и 1 июля но 1 октября) есть время самой напряженной работы и наем делается тогда, когда урожай трав и хлебов уже определился, а следовательно и работа, какая потребуется, легко может быте определена. Рабочий в это время может наняться и по очень высокой цене; но может случиться и так, что его никто не захочет нанять и за харчи, и он при нужде и будет возвращаться домой, побираясь дорогой. Даже на севере уезда, где хозяева нанимают рабочих заблаговременно, когда еще виды на урожай неопределенна, рабочие при неурожае становятся в тягость экономии, не смотря на то, что нанимаются они по сравнительно низшим ценам.

Кроме сроковых рабочих летом, особенно, же во время уборки и молотьбы хлеба (июнь, июль и август), нанимаются еще рабочие месячные. Местные обычаи создали особый тип месячнаго найма: в то время, как в Одесском уезди повсеместно существует наем от определеннаго числа до такого же числа следующаго месяца, в Елисаветградском уезде такой способ найма встречается в виде единичных случаев; обыкновенно же нанимают месячнаго рабочаго на 30 рабочих дней; при этом все праздники и нерабочие дни в разсчет не идут, исключаются. Плата месячным рабочим приведена в следующей табличке, составленной по образцу предыдущей.

|

Рабочие получают. |

РУБЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ |

|||||||||||||||||||||||

|

Ноябрь и март |

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

октябрь |

|||||||||||||||||

|

Ни |

Вы |

Сре |

Ни |

Вы |

Сре |

Ни |

Вы |

Сре |

Ни |

Вы |

Сре |

Ни |

Вы |

Сре |

Ни |

Вы |

Сре |

Ни |

Вы |

Сре |

Ни |

Вы |

Сре |

|

|

Полный. |

3 |

5 |

4 |

5 |

8 |

6 |

5 |

10 |

6 |

6 |

10 |

8 |

12 |

20 |

15 |

6 |

10 |

15 |

6 |

20 |

12 |

5 |

10 |

6 |

|

Женщина. |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

5 |

- |

- |

6 |

6 |

10 |

7 |

5 |

12 |

8 |

5 |

12 |

8 |

- |

- |

5 |

|

3/4 рабочаго. |

3 |

4 |

3 |

4 |

6 |

5 |

4 |

8 |

5 |

- |

- |

6 |

5 |

10 |

8 |

5 |

10 |

8 |

5 |

10 |

8 |

3 |

8 |

6 |

Средняя платы и в этой таблице выведены на основании тех же соображений, которыя руководили нами при выводи средних плат сроковым рабочим; но мы можем с большею уверенностью говорить о правильности этих средних, так как находим подтверждение их в действительности: многие хозяева имеют обыкновение расчленять годовую плату по месяцам сообразно напряженности работы, и такия месячныя платы мало отличаются от выведенных нами средних.

Поденная форма найма тоже имеет большое распространение в уезде. Выше мы видели, что есть даже экономии, которыя совершенно не держат годовых и сроковых рабочих, а все работы производят при помощи поденных рабочих. Вообще же поденных много нанимается в момент жатвы, когда сразу созревают почти все хлеба, а также во время молотьбы. Наем поденных рабочих бывает двух родов и каждый из них имеет свои характеристичные черты. Зимой, весной и осенью во время молотьбы поденные нанимаются только на один день. Рабочие в этом случай всегда местные, из той же деревни, при которой находится экономия или из поселений, ближайших к ней. Другой род найма поденных рабочих бывает только во время уборки сена и хлеба. Нанимающееся, нахожие и местные, являются в воскресенье на рынки в указанных нами раньше пунктах[51] и тут нанимаются поденно, но не меньше, как на целую неделю, т. е. до следующаго воскресенья. Рабочие нанимаются париями и торг идет или на „пару" т. е. на косаря и громадильщика или вязальщика, или задельно: от клетки или десятины. Нанявшаяся партия работает целую неделю и нередко в субботу вечером возвращается опять на рынок, где в воскресенье устанавливается новая цена на рабочия руки на целую неделю. Экономии, стоящия далеко от рынка и при том нанимающия рабочих до 300 800 душ, стараются не отпускать рабочих в субботу, а тут же при разсчете, устанавливают цену на следующую неделю, поднимая ее или уменьшая, смотря по потребности в рабочих.

Поденная плата достигает наибольшей высоты во время созревания и уборки ярой пшеницы; по уборки ея плата постепенно понижается.

При найми рабочих на год, на срок и на месяц непременным условием является то, что пища (харчи) должна быте хозяйская, экономическая. При найме же поденных рабочих в этом отношении нет общаго правила. Немцы и крестьяне договаривают поденных на хозяйских харчах; то ли касается хозяев из других сословных групп, то, в большинстве случаев, к ним поденные нанимаются на своих харчах. При этом они хотя и получают большую плату, но прибавка, не на столько велика, чтобы она могла сравняться со стоимостью пищи в день: прибавка же урожая на юге, эта обыкновенно не превышает 5—10 коп., а харчи стоят 15 — 20 коп. Те рабочие, которыя нанимаются на отрядныя работы, „стают на клетки", всегда кормятся на свой счете, хотя и случается, что они выговаривают у хозяина на клетку пуд муки, или хлеба, полпуда пшена, нисколько фунтов сала и соли, но все ото является как бы частью платы, и не составляет обычной доплаты сверх цены за работу.

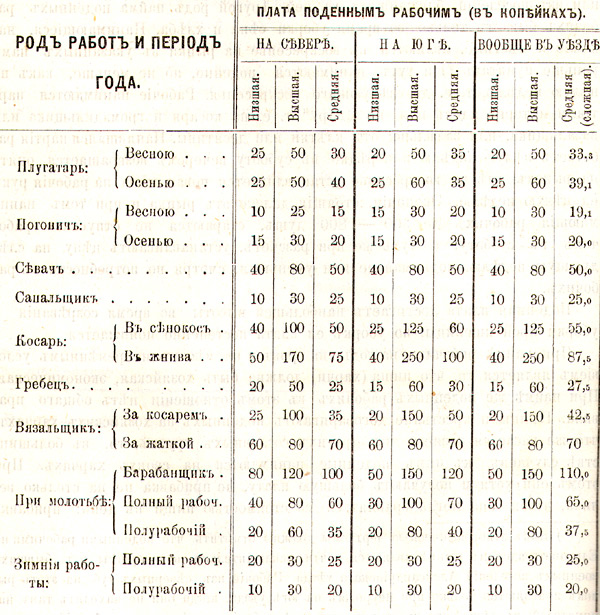

Плата поденным, рабочим собиралась при местных изследованиях не но месяцам административнаго года, а по периодам земледелеческаго года и по роду работы, на которую нанимается рабочий, и разработана в следующей таблице; при этом плата полурабочему поставлена рядом с платой полному рабочему, находящемуся при однородной с ним работе. Так как плата поденным рабочим не одинакова на севере и юге узда, особенно же не одинаковы колебания от средней в том и другом углу уезда, то, чтобы показать это более рельефно, мы приводим как колебания цен, так и выведенный нами средния для обоих полос уезда отдельно.

Разница в средних платах рабочим на севере и юге уезда не очень велика, но колебания от средней на юге уезда гораздо больше, чем на севере, особенно для тех рабочих, больший или меньший спрос на которых, находится в непосредственной связи с урожаем. Плата же рабочим, спрос на которых не находится в непосредственной зависимости от урожая (сапальщик, плугатарь, и др.), не имеет разницы в колебаниях от средней на севере; и юге уезда.

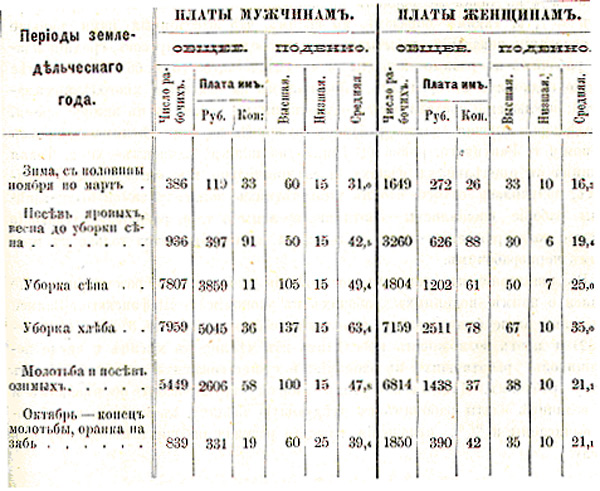

Цены на работы в только что приведенной табличке составлены нами на основании данных, добытых путем опроса. Но кроме этих данных, у нас имеются еще и многолетния записи о найме поденных рабочих, для севера уезда из экономии г. Ревуцкаго (в даче № 20) с 1873 по 1880 год включительно, а для средней полосы уезда из экономии г. Шафонскаго за период с 1878 но 1882 год включительно, заключающая в себе и поденныя цены на рабочия руки. Записи эти обнимают собой на столько значительный период времени и такое количество рабочих (в экономии г. Ревуцкаго в течении обозначеннаго периода времени работало 23,376 поденщиков мужч. и 25.536 — женщ,., а в экономии г. Шафонскаго—17,191 рабочий), что на основании их мы можем с полною уверенностью говорить о поденных ценах на рабочая руки в разное время года. Записи из экономии г. Ревуцкаго, к сожалению, не могли быте расположены по роду работы, а только по периодам земледельческаго года; но зная, какия работы совершаются в какие периоды земледельческаго года, легко устранить это неудобство. Вот эти данныя[52].

Низкия минимальныя платы мужщинам и женщинам, встречаются, как видно из таблицы, даже в такие периоды года, как уборка сена и хлеба, объясняются тем, что в это же время в хозяйстве производятся и такия работы, как наприм. полка, сапанье и проч., которыя выполняются полурабочими малой помощи, получающими по 7—15 коп. в день вознаграждения. Эти случаи, конечно, понижают несколько общую среднюю; так как в это время главным образом нужны в хозяйстве косари и вязальщики, то при выводе средней платы следовало бы исключить полурабочих малой помощи и она несколько поднялась бы. Но содержание самих записей не давало возможности сделать такое разделение, и мы ограничились только выводами из валовых цифр. Во всяком случай из этих данных мы видим, что самая высокая плата рабочему мужчине, за весь взятый нами период времени (8 лет), достигает только 1 р. 37 к. Такая плата была только в 1878 году, когда стояли вообще очень высокия цены на рабочия руки. В том же году плата косарю во время сенокоса доходила до 1 руб. 5 коп. Цепы выше рубля, вообще, встречаются очень редко. Кроме 1878 года, плата косарю в жнива доходила до 1 р. еще в 1877 году и до 1 р. 1 к. в 1880 году. В период же сенокоса плата косарю никогда не доходила до 1 р., кроме 1878 года. В большинстве случаев косарь во время уборки хлеба получал от 50 до 82 к,, передняя из максимальных плат в период уборки хлебов по восьмилетней сложности будет 821/2 к.; такая же средняя в период уборки сена за это время будет 553/4 к. Таким образом, мы видим, что выведенный нами раньше на основании показаний, добытых нами посредством опросов, средния платы рабочим в разные периоды земледельческаго года более или менее близко подходят к средним, выведенным на основании многолетних записей; исключение составляют только цены на рабочих в зимнее время. Предельная высшая плата рабочему мужчине по 8-ми летним записям экономии г. Ревуцкаго, равна 60 коп., а по нашим записям — 30 к. Такая разница в предельных ценах, а следовательно, и в выведенных средних, получилась оттого, что в многолетних записях зимой были записаны рабочие специалисты — плотники, кузнецы и т. п. рабочие, получающие высшее вознаграждение, тогда как наши записи относятся только к простым чернорабочим.

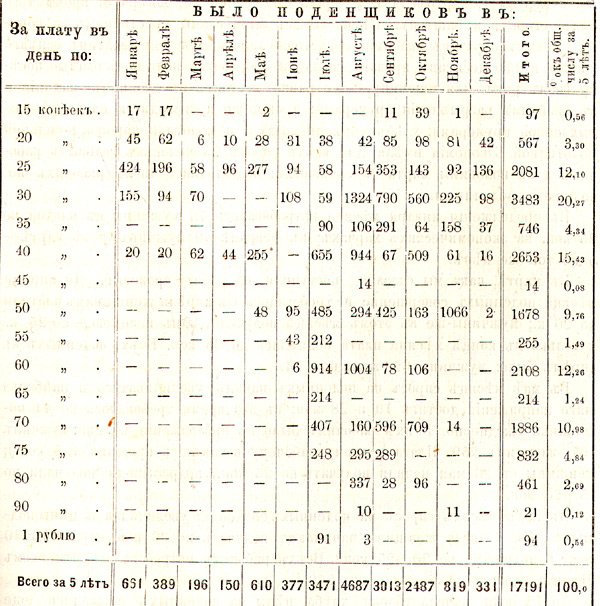

В дополнение к данным по экономии г. Ревуцкаго, разсмотрим еще записи о найме поденных рабочих в экономии г. Шафонскаго. Записи эти, как выше было сказано, обнимают собою период в 5 лет (1878— 1882) и дают возможность проследите из месяца в месяц и число поденщиков, работавших в экономии и существовавшую каждый месяц плату рабочим. Данныя из этих записей сгруппированы по месяцам и по величине платы рабочим в следующую таблицу, в которой кроме того вычислены и %% отношения каждаго разряда рабочих к общему их числу.

Из этой таблицы видно, во 1-х, что наибольший спрос на поденных рабочих бываете в августе месяце, во время молотьбы, и, во 2-х, что высокая платы, от 75 к. до 1 р. включительно, получали всего 8,2% общаго числа рабочих. В этих данных мы совершенно не встречаем плат выше рубля, а 1 руб. получали только 0,54% всех рабочих. При этом первые 4 месяца плата поденному в течении 5 лет не превышала 40 коп., да и рабочих, получавших наивысшую плату, было очень мало. Затем в мае, плата повышалась до 50 коп., в июне до 60, а в июле и августе даже до 1 руб. Вообще же в течении перваго полугодия (январь — июнь) и плата поденным была ниже, и рабочих требовалось меньше, чем во 2-е полугодие (июль—декабрь).

Для более рельефной характеристики постепеннаго увеличения цен на поденных рабочих и спроса на них в разное время года, приводим здесь последовательное описание хода сельскохозяйственных работ в 1833 году в одной из экономии дачи № 4. В этом году экономией было засеяно озимаго жита 70 десятин, озимой пшеницы 250, ячменя 93, овса 60, кукурузы 1, картофеля 1½, проса 10, гречки 10, могара 3; кроме того был огород и баштан. Сенокосы все были сданы, крестьянам за копицу. Таким образом экономии предстояло обработать 280 десятин озимаго посева и 179 десятин яроваго на зябли. Обработка поля под озимые посевы (под рожь или пшеницу — все равно) состоить в двойном пахании и в двойном разрыхлении крумерами; яровые же производятся на зябле, разрыхленной крумерами; хлеб снимали косами и молотили паровой 8-сильной молотилкой. Экономия имела для всех работ 25 человек годовых рабочих и с половины марта 25 сроковых; недостающее число рабочих пополнялось поденными.

В продолжении января месяца потребовалось 73 мужчины с платой по 25 коп. на экономических харчах: в феврале — 9 мужчин, а в марте — 5 по той же цене.

В марте, как мы сказали, поступили на работу сроковые. До апреля месяца поденных совершенно не требовалось. С апреля женщинам платили по 20 к.; мужчины же в этом месяц, получали, как и зимою, — по 25 к. и только в конце месяца плата поднялась до 35 коп. Всех поденных в апреле было: мужчин 62, женщин 74.

В мае месяце спрос на поденных начал увеличиваться и наибольшаго напряжения достиг 19 и 28 мая; в это время требовалось по 44 поденщика ежедневно. Всех рабочих было в продолжении месяца: мужчин 107, женщин 259. Плата полному рабочему оставалась прежняя (35 коп.): женщины с 20 мая начали получать по 25 коп., подростки же получали по 15 — 20 коп.

В июне месяце спрос на поденных еще более увеличился и цены поднялись. С 8 числа женщины начинают получать по 30 коп., мужчины 40 коп., а подростки по 20—25 коп. Всех рабочих потребовалось в этом месяце: мужчин 160, женщин 239.

До 12 июля, начала уборки хлеба, цены на поденных держались еще июньские, а с 12 июля они поднялись: женщины начали получать 40 коп., косари в начале получали по 1 руб., хотя такую плату получили только 5 человек; остальные же получали по 70 коп. Такие платы поденным держались до конца июля. Максимум рабочих в этом месяце доходил до 67 в день. Всех рабочих потребовалось в июле: мужчин 276 и женщин 163.

С началом августа плата поденным начала падать: мужчине платили 60, женщине — 30 коп. Такая плата стояла весь август и начало сентября. С 5 сентября плата еще понизилась и в продолжении всего месяца платили мужчине 50, женщине 25 коп. Не смотря на падение цен поденным рабочим в августе и сентябре спрос на них в это время дошел до максимума: в августе потребовалось мужчин 981 и женщин 698; в сентябре мужчин 978 и женщин 411.

В октябре ослабела потребность в поденных рабочих; плата пала еще ниже: мужчине платили 40, женщине 20 коп. Всех рабочих потребовалось: мужчин 634, женщин 378.

В начале ноября держалась еще октябрьская плата, но уже с 14 числа она начала падать (мужчине 35 к., женщине 20 коп.). Спрос на женский труд понизился очень сильно: в этом месяце мужчин потребовалось еще 449, а женщин только 9 (1,9% общаго числа рабочих).

В продолжении декабря поденных потребовалось очень мало: мужчин 36 с платой по 30 коп., женщин 8 по 20 коп.

Сравнивая приведенныя нами плати поденным за 1833 год с теми, которые обнародованы департаментом земледелия и сельской промышленности за тот же год[53], мы находим существенную разницу только в ценах на рабочия руки во время сенокоса и в период уборки хлебов. По нашим данным рабочий во время сенокоса получал 40 коп., женщина 30 коп., в период уборки хлебов рабочий — 70 коп., женщина 40 коп. По данным же департамента были

цены были цены: во время сенокоса рабочему 50 коп. (разница 10 коп.) работнице 30 коп. (разницы нет); в период уборки хлебов — рабочему 1 руб. (разница 30 коп.), женщине 55 коп. (разница 15 к.). Таким образом данныя департамента земледелия и сельской промышленности будут боле верны для юга уезда, чем для севера.

Если мы сравним средния цены поденным рабочим в Елисаветградском уезде с ценами на рабочия руки в более северной полосе России, хотя бы с ценами, существующими в Пархомовской экономии г. Харитоненка в Харьковской губ. [54], то увидим громадную разницу, особенно в ценах на рабочих во время сенокоса и уборки хлебов. Средняя плата рабочему в Харьковской губ. во время сенокоса 30 коп., в Елисаветградском 60 коп.; женщине в Харьковской губ. 25 к., в Елисаветградском уезде 35 коп. Но рабочих привлекают не средния платы, а крайния имения. В Харьковской губ. косарь в жнива получает не более 50 коп., а женщина 40 коп, в Елисаветградском же уезде максимальная плата косарю достигает до 2 руб. 50 к., а женщине — до 1 р. 50 к. Эти то высшие, хотя и редко случающияся цены и гонят рабочаго с севера на юг.

[42] Объяснительная записка к карте Елисаветградской провинции 1772 — 1774 г. В. Ястребов. Елисаветград 1885 г.

[43] Вот примеры сочетаний длины и ширины клеток, дающих им такую или иную величину и такую или иную форму:

|

100 X 120 = 5 |

десятин |

(в Вороновской даче) |

|

120 X 120 = 6 |

|

(встречаются

в дачах: Владимировской, Веселовской, |

|

120 X 150 = 7½ |

|

(в Надлакской, Катериновской). |

|

120 X 160 = 8 |

|

(в Грузчанской). |

|

120 X 200 = 10 |

|

(в Эрделиевской). |

|

135 X 160 = 9 |

|

(в Эрделиевской). |

|

140 X 170 = 9½ |

|

(в Ровенской, на казенных землях). |

|

140 X 180 = 10½ |

|

(в Владимировской). |

|

150 X 160 = 10 |

|

(почти во всех дачах). |

|

150 X 200 = 12½ |

|

(в Ровевской у арендатора). |

|

160 X 160 = 10⅔ |

|

(в

Владимировской, Лозоватской, Кетрисановской, |

|

160 X 180 = 12 |

|

(в Глодосской,

Витязевской, Ровенской; |

|

160 X 200 = 13½ |

|

(в Ольвиопольской, Арбузинской). |

|

160 X 300 = 20 |

|

(в Щербановской, Вознесенской). |

|

180 X 200 = 15 |

|

(в Ольвиопольской). |

|

250 Х 250 =261/24 |

|

(в Бешбоеракской) |

[44] Вот, напр. какой средний чистый доход был получаем в одном имении Веселовской дачи, в котором было в 1878 г. 2200 десятин, с 1879 по 1881 — 3692 десятины, а с 1882—4200 десятин. По вычислению из точных записей этого имения, одна десятина в среднем дала: в 1878 г.— 13 руб. 88 коп., в 1879-9 руб. 73 коп., в 1880 — 10 руб. 79 коп.; в 1881 г.— 15 руб. 41 коп., в 1882 г.— 1 р. 97 коп., а в 1883 г. — 9 руб. 39 коп. В средней по сложности на все 6 лет тут получается чистый доход с одной десятины в 9 руб. 64 кон. Так как эта цифра относится к землям в лучшей полосе уезда и при том к одному из благоустроенных имений, то ее нельзя никак считать высокою.

[45] Об одном владельце из мещан крестьяне говорили, что пока его не было, они не знали „почим коряк лыха", а теперь только на него и работают. Арендаторов-крестьян в одной деревне односельчане прямо называли „кровопивцами", а про одного помещика говорили, что у него все работы выполняются за неустойки.

[46] По преимуществу из уездов: Чигиринскаго, Черкасскаго, Звенигородскаго и Каневскаго, реже из Уманскаго и Васильковскаго.

[47] М. Романковка.

[48] См. приложение №VII: Образцы условий найма на полевые работы.

[49] Рабочие из Курской, Могилевской, Минской, Харьковской и Екатеринославской губ. только таким путем и появляются в Елисаветградском уезде.

[50] Это нечто в роде „кадетов» Одесскаго уезда.

[51] Как этнографическую черту мы должны отметите, что поденными рабочими на Елисаветградском рынке являются почти исключительно великороссы из бывших военных поселений Александрийскаго уезда. Рабочие из северных губ. на этот рынок появляются только при неурожае, на юге уезда, когда они не находят там нанимателей; в случае же неурожая на юге, все рабочие из северных губерний стремятся по преимуществу на рынки Бобринца и Вознесенска.

[52]Более детальную таблицу см. в приложениях №VIII.

[53] 1883 год в сельскохозяйственном отношении.С.-Петербург, 1884 г. Выпуски I, II и III.

[54] Журнал Петровско-Разумовской Академии.