![[HOME]](/redesign/gerbik.gif)

<<< Повернутись |Початок|Далі>>>

Все перечисленныя нами до сих пор формы личнаго найма господствуют в уезде; но кроме их существуют еще и другия, встречающияся спорадически по всей площади уезда. Это так называемые «дневные", „тыжневые" (недельные) и др. рабочие. Все эти термины означают одну и ту же форму найма, состоящую в том, что работник хотя и нанимается на определенный срок к хозяину, но работает у него не постоянно, а еженедельно отрабатывает по 1, 2 или 3 дня или по неделе: одну неделю себе, а другую хозяину. Одно-дневые и двух-дневые обыкновенно воскресенье проводят у себя дома; трех-дневые же и тыжневые (недельные) одно воскресение проводят у себя, другое у нанимателя и обязаны исполнять воскресныя работы: давать корм скоту, пойти, куда хозяин пошлет и т. п. Иной раз к общему условию о количестве рабочих дней на неделю прибавляется еще частное; например: двухдневый, кроме 2 дней в неделю в продолжении

Вышеописанными формами исчерпываются все формы личнаго найма, практикуемыя в Елиеаветградском уезде. Нам остается упомянуть еще об одной форме личнаго найма, имеющей несколько иной характер; это — наем на отрядныя работы.

Все земледельческия работы могут производиться или своим инвентарем и рабочими, или же, как рабочие, так и инвентарь могут быть наемные. Во всех тех случаях, когда нанимается рабочий со скотом и орудиями, нам никогда в Елисаветтрадском уезде не встречалась форма найма на срок, на день, например, — а всегда на работу от известнаго пространства: клетки, десятины. Точно также встречается и наем на отрядную работу одного рабочаго без инвентаря (уборка сена и хлеба с платою от клетки или десятины). Отрядные работы, наем на которые встречается повсеместно в уезде, следующия: орать, буккеровать, ралить, волочить, возить снопы с поля — это все работы, требующия инвентаря. Из работ, не требующих инвентаря, существуют следующие: убирать сено, хлеб, сеять, складывать скирды сена и хлеба; последняя работа хотя и производится при помощи скота, которым подвозят или подтягивают сено в копицах, но для этого всегда дается инвентарь хозяйский. Ценны на отрядныя работы не равны по всему уезду, а имеют своеобразныя характерные колебания. Вспашка (оранка) на севере уезда, где земля „гуще" и где существует возможность производить ее только посредством плуга, — она дороже, чем на юге уезда, где и земля „реже», легче поддается плугу и, кроме того, ее можно вспахивать буккером. Цена оранки зависит от двух причин. Первая причина, влияющая на цену оранки, — время, когда производится работа; на юге, кроме того, что она дороже весной, чем осенью, много значить еще, в какую пору весны она производится: если нанимать ранней весной, в самую горячую пору весенняго посева, — она дороже: если же позже, когда другие успеют обсеяться, — она несравненно дешевле. Вторая причина, влияющая на цену оранки, — большее или меньшее количество подножнаго корна на пашущемся поле. В южной части уезда выорать десятину стоите 3 — 4 р., но если нет подножнаго корма, то плуг нельзя нанять и за 5 р. В северной части уезда, где весной больше подножнаго корма, плата за оранку дешевле; туда, наприм. в Эрделевскую (№ 10)дачу, очень часто являются крестьяне из Киевской губернии с плугами и берут очень дешево, по 2 р. от десятины, но орут ее несколько дней, лишь бы покормить волов. Были случаи, что таке плуги орали по три дня и выорывали всего по 1/3 десятины.

Раленье на юге уезда встречается настолько редко, что стоимости этой работы там нельзя было определить.

Бороненье дороже на севере, уезда по тем же причинам, что и оранка: на юг уезда достаточно пройти бороной два-три раза, тогда как на севере это необходимо сделать 4 — 5 раз. Стоимость работы бороной можно ценить по 30 коп. за один раз. Плата за уборку сена и хлеба от десятины подвержена тем же колебаниям, как и поденная плата рабочим для этой работы: на севере уезда цены имеют большую устойчивость; на юг же уезда колебания от средней будут гораздо больше. Плата за свозку снопов на гарман или в ток находится в непосредственной связи с выпасом скота. В одной и той же даче существуют колебания в цене и зависят от того: сколько экономия приняла скота на выпас за свозку снопов или сколько выговорила себе надбавки („выгоды", „вымовы") возкой снопов за сдачу земли с части урожая („за скопщину"). Большая или меньшая цена за свозку копы в одной и той же экономии зависит и от разстояния, с котораго нужно возите снопы.

Складывание стога сена или скирды хлеба в виде отрядной работы существует, сравнительно редко и от чего происходят колебания в цене на эту работу, понять трудно. Обыкновенно цена на эту работу колеблется между 5 и 8 р. Скот для этой работы, как мы сказали раньше, всегда хозяйский.

К числу же отрядных работ нужно причислите: подсевание зерна (очистка посредством решет), так как эта работа поденно производится очень редко, а чаще от четверти или пуда, — и молотьбу хлеба от копы. Подсевальщик поденно получает 1 р. 50 к. от пуда по 1 коп., а от четверти 6 к. с колебаниями от 3 до 8 коп.; молотник цепом получает от копы озимой пшеницы 50—60 к., жита 40 к. и от копы яроваго хлеба 25—30 к.

Цены на все отрядныя работы мы представляем в следующей сводной табличке, составленной также, как и таблица плат поденным рабочим, отделено для северной и южной полосы уезда, только плата за свозку коп выведена для целаго уезда, так как при вольном найме на высоту ея влияет только разстояние.

|

Полосы |

Цены та отрядные работы |

|||||||||||||

|

От 1-й десятины |

От 1-й копы |

|||||||||||||

|

Орать |

Ралить |

Буккеровать |

Бороновать |

Уборка |

Возить з разстояния |

|||||||||

|

Весной |

осенью |

Сена |

Хлеба |

До 1-й версты |

До |

До |

Более 4-х верст |

|||||||

|

Мягкое |

Твердое |

В снопы |

В копицы |

|||||||||||

|

В рублях |

В копейках |

|||||||||||||

|

Север |

Низшая |

3 |

6 |

3 |

- |

- |

1 |

1 |

3 |

Очень |

10-12 |

15 |

20 |

30-50 |

|

Высшая |

5 |

10 |

5 |

- |

- |

1½ |

2 |

8 |

редко |

|||||

|

Средняя |

4 |

8 |

4 |

2 |

- |

1 |

1½ |

4 |

2½ |

|||||

|

Юг |

Низшая |

3 |

5 |

2 |

- |

1½ |

0,50 |

0,70 |

2½ |

1½ |

||||

|

Высшая |

4 |

7 |

3 |

- |

3½ |

1 |

3½ |

10 |

3½ |

|||||

|

Средняя |

3½ |

6 |

2½ |

- |

2 |

0,75 |

3 |

4½ |

3 |

|||||

Мы перечислили все формы найма, встречающаяся в Елисаветградском уезде; но это перечисление было бы не полно, если бы мы тут же не упомянули о некоторых работах, оплачиваемых долей продукта. Таких работ очень мало: уборка сена за копицу, съемка хлеба за сноп — „зажон", — и наконец молотьба за меру (за коробку).

Уборка сена за копицу — очень распространенный обычай по всему уезду. Сенокосы большими участками, никогда не меньше клетки, сдаются партии рабочих, которые должны сено убрать и сложите в скирды; рабочие получают в вознаграждение, смотря по качеству сена и степени урожая, от 1/4 до ½ собраннаго сена. Рабочими для уборки сена являются всегда более или менее зажиточные хозяева крестьяне, имеющие скот и нуждающиеся в сене. Такую форму сдачи сенокосных участков можно разсматривате как съемочную плату и более подробно с этой точки зрения она будет разсматриваться в IV отделе настоящей книги. Здесь мы отметим только некоторыя бытовыя черты. Дележ собранным сеном между хозяином и съемщиками обыкновенно производится, когда оно стоит еще в копицах. Хозяину принадлежит право отметить копицы, которыя идут съемщикам в вознаграждение за труд; осталеныя же должны быте съемщиками скиданы в стог на том месте, где укажет хозяин. Некоторые хозяева, пользуясь своим правом, отмечают («оттыкают», «затыкают») те копицы, которыя поменьше объемом. Такая сообразительность со стороны хозяев вызывает съемщиков на следующаго рода уловки: некоторый копицы съемщиками утаптываются и на вид кажутся меньше, хотя содержат в себе больше сена, чем другия, высокия и объемистая. Хозяева в свою очередь, понявши эти проделки, заставляют съемщиков предварительно сложить сено в скирды и уже на скирде выделяют причитающуюся долю съемщикам. Раз начавшееся объегоривание одной стороной другой за частую идет дальше. Съемщики, зная, что хозяин может выделите приходящуюся на их долю часть сена только с какого-нибудь конца скирды, края утаптывают; середина же скирды остается скиданной легко. Такая проделка обнаруживается только впоследствии, когда сено слежится. Все эти проделки ведут к недоразумениям и враждебно настраивают одну сторону против другой.

Уборка хлеба за сноп, „зажон" прежде была очень распространена; теперь же этот обычай все больше и больше исчезает. Объяснить причину такого явления мы не решаемся: может быте, хозяева прежде разсчитывались с рабочими снопом, потому что денег было меньше, или, как нам говорили, потому что урожаи были лучше и хлеба было больше, а может быть и потому, что прежде люди были добрее. По всей вероятности, есть какия нибудь причины, вызывавшие это явление, но факт остается тот, что «зажжен» все больше и больше выводится из употребления. Изучение тех случаев сдачи уборки хлеба за сноп, которые нам удалось собрате, приводят нас к тому заключению, что в настоящее время „зажон" является, своего рода, благодеянием. Зажиточные крестьяне дают снимать хлеб за сноп своим бедным родственникам или тем лицам, которым хотят оказать услугу. В этих случаях съемщик получает в вознаграждение 4, 5, 6 и 7-й сноп, смотря по сорту хлеба, степени урожая и степени желания хозяина помочь ближнему.

Уборка хлеба за сноп практикуется только среди крестьян; в тех же, крайне редких случаях, когда хлеб убирается за сноп экономиями, не но дружбе, —съемщику дается 8—10 сноп с условием солому, по обмолоте, возвратить экономии.

Более распространена молотьба за меру или „за коробку"; она встречается как между крестьянами, так и в экономиях, в которых по каким нибудь причинам хлеб не обмолочен молотилкой, гарманом, или требует непременно обмолота цепом, как например рожь „на околот". Вознаграждение за молотьбу обыкновенно зависит, от сорта хлеба: при молотьбе жита, и пшеницы дают 9—10 мерку, а иногда и 12 (Злынка); за молотьбу же яровых хлебов, кроме гирки, дают 6, 7 и 8 меру. Нужно заметить, что величина вознаграждения у одного и того же хозяина и в один и тот же год не одинакова. Когда требуется спешная работа, например, нужно обмолотить жито на семена, тогда вознаграждение доходит до 7 мерки, но по такой цене его обмолачивается незначительная часть, только для удовлетворения крайней необходимости; затем цена падает до 9 и 10 мерки.

Существовавшей прежде обычай, — встречающийся еще и теперь в некоторых местностях на севере уезда, чтобы при дележе вымолоченнаго зерна хозяин получал свои мерки в уровень с краями („вщерть"), а работник с верхом, постепенно выводится и в южных дачах уезда теперь и работник получает "вщерть" свою мерку.

——

Доброкачественные и обильныя харчи, играют очень видную роль в отношениях хозяина к рабочему. Почти во всех письменных условиях найма оговаривается, что „продовольствие для нас (рабочих) должно быть от экономии довольное и хорошее, на сколько требуется для жизни человека".

В словесных договорах, при найме сроковых рабочих ставится условием со стороны экономии, чтобы рабочие харчами не перебирали („харчами не вередуваты"). От землевладельцев хозяев нам не раз приходилось на вопрос: бросают ли экономию рабочие среди года? слышите ответ: «нет, у меня харчи хорошее; чего им меня бросать". В свою очередь рабочее, бросающее хозяина, первой причиной ставят неудовлетворительные харчи: там — говорят они — варят борщ ,,с собачкою" (без всякаго навара, так что собака, заглянувшая в котел, отражается на поверхности борща), а хлеб такой, что только „коныкы лепить" (недопеченный). Обыкновенно все рабочее в экономиях кормятся „от котла", при чем на одного рабочаго в месяц выдается следующее количество продуктов:

|

|

Цена |

|

1½ пуда ржаной муки |

1р.20 |

|

30 фунтов пшеничной |

90 к. |

|

20 пшена |

60 к. |

|

3 фунта соли |

3 к. |

|

3 – « - сала |

60 к. |

|

3 – « - олеи |

60 к. |

|

Зелени без счета |

- |

|

Всего |

3 р. 93 к. |

Такой разсчет представляют обыкновенно хозяева, когда их спрашивают о стоимости харчей для одного рабочаго. Но в таком количестве продукты выдаются только в том случае, если рабочие не желает есть от котла и получает „отсыпное"; в действительности же при довольствии от котла, харчи на каждаго рабочаго обходятся на несколько копеек дешевле. Мы это говорим на том основании, что в одной из экономий дачи № 6, славящейся среди рабочих своими харчами, где рабочих кормят иногда мясом, покупая бракованных валахов, и где ведется самая строгая отчетность, на одного рабочаго в месяц выходило продуктов на 3 р. 36 коп.,—3 р. 41 к. и только в декабре месяце, когда много праздников и рабочим выдавалась улучшенная пища, — на каждаго рабочаго израсходовано по 3 руб. 98 коп.

Заканчивая наш обзор форм найма и цен на рабочая руки в Елисаветградском уезде, мы должны сделать маленькое замечание о ценах при найме в „срок" и на отрядныя работы местных рабочих.

Приведенныя выше как крайние, так и средния платы относятся к нормальному найму, — т. е. к таким случаям, когда рабочий нанимается в пору работы и тогда договаривается о цене. Но очень часто,— мы, к сожалению, не можем выразить этого в цифрах, — местные рабочие нанимаются заблаговременно и берут задатки вперед за несколько месяцев до работы, на которую нанялись. Конечно, при таком найме договорная плата понижается очень значительно. Так. например, нанимающияся с зимы и осени на месячную работу в июле и августе, получает по 8 руб. в месяц, между тем как при найме в момент работы средняя плата рабочему в эти месяцы — 15 руб. Точно также за уборку одной десятины сена рабочий при авансах получает — 1 руб., а за уборку хлеба — 2½ — 3 р. Кроме указанных работ и сроков найма авансы выдаются и на другие работы, но они встречаются реже, обыкновенно берут еще авансы на возку коп, оранку, стрижку овец и проч. Здесь же мы привели цены только на те работы, на которыя деньги забираются вперед большей или меньшей частью населения всех без исключения поселений Елисаветградскаго уезда. Таким образом, те значительно высокие платы, которыя нам приходится встречать в Елисаветградском уезде, для местнаго населения необходимо значительно понизить, — иной раз даже больше, чем на 50%.

Этим замечанием мы заканчиваем наше обозрение форм найма и плат чернорабочим в сельском хозяйстве.

О рабочих, занимающих привилегированное положение в хозяйств, т. е. служащих по администрации, ми уже говорили раньше и теперь к ним возвращаться не будем. Здесь же прибавьте еще, что даже для специалистов техников, каковы напр. машинисты, кузнецы, плотники и др. существующая в узде платы не дают возможности уловить что-нибудь общее. Так машинист получает от 120 до 900 руб., кроме платы натурой (провизия, отопление, в иных случаях и освещение, право содержать скот на счет владельца и т. п.[55]); кузнец – 100 — 200 руб. с такими же прибавками натурой, плотник — 90 — 25о руб., садовник — 100 — 600 р., мельник (мирошник) — 160 — 400 руб. и проч. Последний в большинстве случаевБ впрочем, служит за часть дохода, получая ½ „мирчуков", т. е. вознаграждения владельца мельницы за помол.

Нам остается сказать еще несколько слове о тех требованиях, которыя предъявляются рабочим хозяевами (и обратно) при заключении условий. Если мы упомянем, что рабочий безпрекословно должен исполнять все распоряжения хозяина и лиц, от него поставленных, исполнять работы, какия будут необходимы в хозяйстве, не отлучаться из экономии без разрешения хозяина или управляющаго хозяйское имущество беречь, как свое собственное, и за всякое нарушение условия отвечает своим жалованьем (штрафы за прогул и разные провинности рабочий обязан платить без суда), а хозяин обязан давать рабочим пищу хорошую и „в достаточном для жизни человека" количестве, то исчерпаем все отношения между рабочим и хозяином.

Мы с намерением так долго остановились на рабочем вопросе в виду громадной его важности для хозяев Елисаветградскаго уезда. Ограничились же мы только фактической его стороной как в виду его сложности, так и в виду того, что, как мы говорили в начале этого §, оценка отношений между рабочими и хозяевами, давая простор субъективным внечатлениям, не может иметь большого значения, тем более, что производить эту оценку не входило в задачи нашего изследования. Этим замечанием мы оканчиваем описание частнаго хозяйства и переходим к описанию хозяйства крестьянскаго.

§ 18. Мы уже выше сказали, что 623-м крестьянским обществам принадлежит 540.212,4 дес. или 37,8% всей территории уезда; распределяются эти земли между разными разрядами крестьянских обществ следующим образом:

|

Разряд крестьян |

Число обществ |

Число десятин принадлежащей им земли |

На одно общество приходится десятин |

В % к общему числу |

|

|

Обществ |

Принадлежащей им земли |

||||

|

Б. воен.пос. и отст. солд. |

59 |

410.825,3 |

6.963 |

9,4 |

76,1 |

|

Б. пом. крестьян |

529 |

109.210 |

206,4 |

84,9 |

20,2 |

|

Б. государ. крестьяне |

31 |

13.777 |

444,4 |

4,9 |

2,5 |

|

Немцы-колонисты |

1 |

1.641,2 |

1.641,2 |

0,2 |

0,3 |

|

Евреи-колонисты |

3 |

4.758,4 |

1 586 |

0,6 |

0,9 |

|

Итого |

623 |

540.212 |

867, 1 |

100 |

100 |

Из этой таблицы видно, что большая часть крестьянских земель (76%) принадлежит бывш. военным поселянам, после которых уже идут бывш. помещичьи крестьяне (20.2%), бывш. государственные (2,5%,), а за ними бывш. колонисты: евреи (0,9%) и немцы (0,3%,), по числу же обществ первенство принадлежит бывш. помещичьим крестьянам (84,9% всех обществ), за которыми уже следуют бывш. военные поселяне (9,4%), бывш. государ. крестьяне (4,9%)и, наконец, бывш. колонисты: евреи (0,6%) и немцы (0,2%,).

Таким образом, сопоставляя эти двоякаго рода данныя, мы видим, что в среднем по уезду общества бывш. военных поселян и отставных солдат и колонистов (евреев и немцев) принадлежат к крупному разряду землевладения, а общества бывш. помещичьих и государственных крестьян к среднему; в общем же, по величине размера крестьянския общества распределяются следующим образом: к мелкому принадлежит 223 общества (35,8% всех обществ), к среднему 334(53,6%), а к крупному 66 (10,%), т. е. большинство обществ относятся к среднему и мелкому размерам.

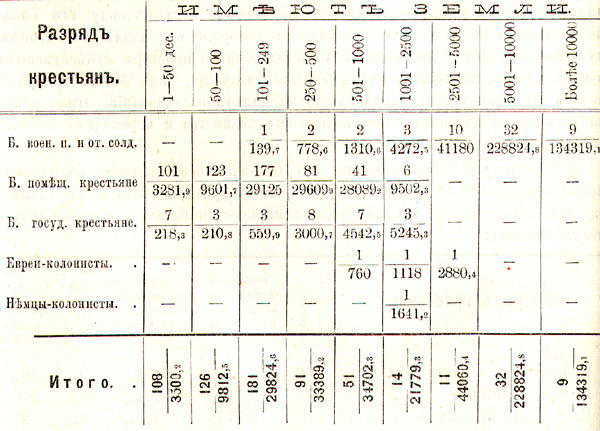

Более детальное распределение обществ по размерам владения и по разрядам крестьян можно увидеть из прилагаемой таблички, в которой верхния цифры обозначают число обществ, а нижния — количество принадлежащей им земли.

Таким образом, землевладения бывш. военных поселян и отставных солдат, относится преимущественно к крупному размеру, так как мелкаго у них нет, а среднее составляете всего 8,5%; у бывших помещичьих крестьян размер средний (56,5%) и мелкий (42,4%) преобладают, на долю же крупнаго приходится всего 1,1% (только 6 общ.); почти тоже (т. е. в среднем размер —58%, а в мелком — 32.3%) мы видим и у бывш. государственных крестьян с тою только разницею, что процент крупнаго владения у них гораздо выше (9,7%); из обществ же колонистов 3 принадлежат к разряду крупнаго землевладения, а одно — средняго.

Такое распредление размеров по различным разрядам крестьянских обществ может быть объяснено следующими причинами: крупные размеры владений обществ бывш. военных поселян произошли вследствие стремления правительства в прошлом столетии постройкой шанцев и поселением в них молдаван, сербов, болгар и др. обезопасить свои пограничныя земли, а в начале нынешняго столетия переименованием этих шанцев и казенных сел в „военные поселения" — завести у себя такое войско, которое могло бы себя и кормить и вообще мало стоить казне; в видах этого как для защиты края, в то время еще подвергавшегося татарским набегам, так и для введения в селах военной службы, необходимы были крупныя поселения, для чего иногда целыя села были переселяемы в другия (напр. с. Бирзуловка было переселено в с. Коробчино и в г. Новомиргород).

При множестве помещичьих имений и малой населенности уезда, а также благодаря разделам (по наследству) и частным продажам крепостных, нынешния общества бывш. помещичьих крестьян должны были теперь оказаться преимущественно средними и мелкими.

Мелкий и средний размер, преобладающий у государственных крестьян произошел потому, что здешние государственные крестьяне образовались преимущественно из крепостных выморочных дворянских имений, перешедших за отсутствием наследников в казну.

Что касается форм землевладения, то они только в немногих обществах установились; в большинстве же они являются с характером смешанным, с колебанием между общинной и подворной формой владения, что можно увидеть из следующих данных.

|

Обществ с коренными переделами |

6 [56] (0,97% всех обществ). |

|

пережеребеевками |

82 (13.18% ) |

|

хозяйствен. переделами |

120 (19.26%) |

|

без хозяйствен. переделов |

400 (64.18%) |

|

с подворным владением |

15[57] (2.41%) |

Таким образом только 21 общество т. е. 3.39% всего числа их, пришли к к строго-определенной форме землевладения, именно: 6 —к общинному землевладению с коренными переделами, а 15 к подворному вдадению, с душевыми наделами раз навсегда установленными как по величине, так и по месту своего нахождения, так сказать фиксированными, от остальных же сколько-нибудь характерная форма землевладения не выработалась, хотя и заметно пока стремление к подворной. Так, если мы общества с пережеребеевками и даже с хозяйственными переделами причислим к типу общинному, а общества без хозяйственных переделов к подворному, то получим перваго типа 208 общ. или 33.41% а втораго 415(66.59%) т. е. тип подворнаго владения распространен более общиннаго; впрочем, если мы примем во внимание, что почти во всех обществах мир (громада) распоряжается наделами своих односельцев, то это стремление народно-правовой жизни к подворному владение значительно потеряет в силе; вообще крестьянская жизнь еще не установила известных принципов относительно форм землевладения.

Если мы поинтересуемся распредлением этих видов и разновидностей форм землевладения по территории уезда, то заметим, что число обществ с хозяйственными переделами и пережеребеевками уменьшается, а число обществ без переделов и с подворным владением увеличивается по направлению от севера к югу.

Таковое стремление к тем или иным видам и разновидностям форм землевладения может быть объяснено следующими топографическими, агрикультурными и иными причинами. Переход многих обществ северной полосы к трехполью заставляет их производите хозяйственные переделы при смене толоки; малое же количество толоки у землевладельцев и большая высота цен и отработков за выпас скота на севере уезда заставляют заводить у себя толоку, сменять ее (между прочим для поднятия урожайности) и таким образом производить хозяйственные переделы. Обратно, меньшая высота цен и отработков за выпас скота на юге уезда, давая возможность крестьянам пасти скот, на владельческой толоке, не дает резких побудительных причин к заведению обществом своей толоки, что всегда бывает делом весьма трудным по той причине, что оно сильно затрагивает материальные интересы многих односельцев, особенно тех, которые не имеют скота или владеют всего одной какой-нибудь лошаденкой.

Вообще, только сильные удары по карману могут заставите крестьян сплотиться или завести какое-нибудь дело сообща, хотя обратно эти удары часто на столько прибивают их, что они делаются совершенно неспособными к дружным действиям. Далее, и система земледелия на юге ведет к меньшему распространению хозяйственных переделов. Крестьяне, по неимению больших наделов, не могут практиковать залежную систему, но в то же время не перешли еще и к трехполью, а потому и здесь гораздо реже бывают хозяйственные переделы.

Наконец, как на севере, так и на юге мотивом для пережеребеевок и общаго обмена душевых участков служит преимущественно разнокачественность земли, а препятствием к хозяйственному переделу (а следовательно, и заведению толоки) — небольшая величина душевых участков (четвертной или уменьшенный надел) и чаще всего неудобная межевая фигура общественнаго надела.

Неудобная фигура надела встречается чаще у бывш. помещ. крестьян и состоит в большинстве случаев в несоразмерности между собой длины и ширины наделенной земли; именно, первая слишком велика относительно второй и потому надел является в виде длинной и узкой ленты или неправильной фигуры[58].

И у бывш. военных поселян владеющих крупными общественными наделами, встречается тоже неудобная меженая фигура, как напр. в сел. Надлаке: само поселение лежит на окраине, а земля состоит из двух больших участков, соединенных между собой узкой полоской, вследствие чего почти половина всего надела остается вне толочной смены.

Теперь, прежде чем перейти к описанию форм землевладения, мы скажем вообще о разделении надельной земли на части.

Почти все бывш. военные поселения делятся на части, называемыя взводами, десятками, кутками и т. п.; деление это происходите вследствие громадности этих поселений, или в силу разноплеменности жителей, неодновременнаго заселения этой местности и т. и. Так, с. Петроостров разделяется на 4 кутка: Завод, Волощину, Роту и Перегонщину (или „Заднипрянцев"); в Волощине живут преимущественно молдаване, в Роте — малоруссы, в Перегонщине тоже малоруссы, но переселенные позже первых из-за Днепра (отсюда и прозвание их заднепрянцами), „Завод" же составляет часть села за речкой, где прежде, во времена военных поселений, был конский завод.

У большинства бывш. военных поселян поле разделяется на 5 частей (полей, рук): озимь, яр, толоку, полутолоку (пар) и сенокос; каждая же из этих частей в свою очередь подразделяется на меньшие участки (гоны, столбы, линии), последнее же на клетки (в 10 дес.), а эти уже на десятины, имеющая чаще всего в ширину 15, а в длину 160 сажен.

Как главныя части поля (руки и т. п.) так и гоны (столбы, линии) отделяются друг от друга межами, шириною в одну сажень, а клетки и десятины узкими межниками.

Крестьянин, имеющие право на надел, получает свою долю в каждой из этих главных частей, т. е. черезполосно.

Введение черезполосицы объясняется и разным качеством земли, и неодинаковостью разстояния полей от поселения, и стремлением крестьян иметь посевы в разных местах, в той надежде, что если не то, так другое место зацепит дождик и все ж ровнее урожай будет; если же надел будет в одном отрубе, то урожай хлеба будет сильно колебаться, а этого наиболее и боится здешний крестьянин, любящий более всего постоянный„средственный" (средний) урожай, который хотя и не поднимает его в гору, но за то и не дает разориться. Так, если бы предложить крестьянину на выбор или три средних урожая, или два хороших и один полный неурожай, то он всегда отдает предпочтете первому, так как изведал по опыту, что один неурожай потянет его к разорению, так, что и два хороших не выручат.

У отставных солдат, бывш. помещичьих и государственных крестьян поле чаще всего разделяется на 3 части (бывает и 2, 4 и 5 частей), называемых „руками", гонами, столбами, линиями и т. п., а эти последния на десятины. Ширина и длина десятин, а также величина меж и межников та же, что и в военных поселениях.

Точно также, как и у бывш. военных поселян, и надел каждаго домохозяина лежит в черезполосице; наделы же в одном отрубе („при месте") существуют только в немногих обществах.

Мы должны оговориться здесь, что разделение полей крестьянами на несколько частей (рук, гонов и т. п.) делается не только с целью агрикультурной (не для залежнаго хозяйства, или трехполья и т. п.), а чаще для уравнительнаго распределения между собой разнокачественных участков земли.

Разсказав о разделении поля на разной величины участки перейдем к описанию выступающих здесь форм землевладения.

Общинное владение с коренными переделами, существует только в 6 обществах бывш. военных поселян.

Коренные переделы производятся от 2 до 3 раз в десятилетье в 5 обществах и 1—2 раза в одном.

Для удобства передела сначала общество и земля его разделяются на 2 или несколько частей (десятки, сотни, четвертины, взводи), а потом уже каждый взвод или десяток сам распределяет свою землю между односельцами и притом не на ревизския души, а на наличные хозяйства, с наделением этих последних землею по их зажиточности, „по состоянию", как говорят сами крестьяне.

Наименьшим наделом считается обыкновенно 8 дес. (бывает и 2 дес.), а наибольшим 50—60 (в Казанке даже 100 дес.).

Душевые наделы нарезываются особыми выборными от общества („мерщиками, раздатчиками") и в присутствии понятых. Наделы же получаются не по жребиям, а по „номерам" страховаго списка, при чем крестьяне или по большинству голосов или жребием решают, с какого номера начинать нарезку земли.

В этих обществах выгонная земля находится в общем пользовании, так; что все молодые хозяева свободно получают из выгона места под усадьбу (от ¼ до ½ дес.) без всякой за это платы в общество. Левады же, сады и огороды находится уже в личной собственности каждаго.

Такое, казалось бы, справедливое разделение земли „по состоянию" каждаго делается с одной стороны, благодаря сравнительно лучшему обезпечению землею (на наличное хозяйство по 12,4 дес.), а с другой — потому, что всеми общественными делами заправляют здесь богачи (дукари) которым и выгоден подобный дележ земли, а не дележ на наличные души, так как тогда бы им досталось немного земли, а недостающее для их довольно болыпаго хозяйства количество десятин пришлось принанять у своих односельцев, что, конечно, им не выгодно, так как съемочная цена за полевую землю во много раз больше оброчной казне.

Подворное владение, существует в 15 обществах бывш. помещичьих крестьян и в одном бывш. военных поселян, которые составили приговоры о разделении земли на участки по ревизским душам, точно определили эти участки в поле (фиксировали их) и даже для твердости своего приговора обозначили (при помощи землемера) на плане место каждаго душеваго участка, будь он в одном отрубе, или в черезполосице.

Немногия из этих обществ имеют толоку, под которую назначается от всякаго хозяина земля пропорционально численности его скота.

Выгонная земля у них также разделена на ревизские души и потому ново-отделенный хозяин получает от общества место под усадьбу только тогда, когда его отец имеет свою долю в выгоне, в противном же случае общество отказывает молодому хозяину в усадьбе, предлагая ему или „сидеть на батьковщине". т. е. жить в отцовской усадьбе, или купить у кого-нибудь место на выгоне.

Вообще в обществах с подворным владением стремятся ничего не иметь общаго; исключение составляет только д. Аннеевка (Леонтовичева— № 758), в которой лозняк находится в общем владении и в общино-громадском пользовании, так как рубка лозы производится всем обществом одновременно и кто сколько вырубить, тот столько и получает.

После характеристики этих двух разных видов форм землевладения перейдем теперь к описанию некоторых переходных разновидностей.

1) Пользование душевыми наделами, определенными уставной грамотой или владенными записями, совершенно подворное: величина всякаго душеваго надела не изменяется, наделы продаются, покупаются, передаются по завещанию сообразно воли завещающаго, но за то этот душевой надел не только не приурочен к известному участку земли, но ежегодно или от 3 — 5 раз в десятилетье переменяется в виду того, чтобы было более равенства в пользовании разнокачественными полосами, составляющими этот душевой надел.

Такая форма землевладения, общинно-подворная, сосредоточивающая в себе невыгоды и общиннаго, и подворнаго владения, распространена между многими обществами бывш. военных поселян и у немалаго числа бывш. помещичьих крестьян на севере уезда, с тою только разницей, что у первых выгон считается в общем владении, а у последних — в подворном.

Вот в этих то обществах: в одних, где заведено трехполье, совершается ежегодно хозяйственный передел обменом по жребию (с пережеребьевкой) душевых участков; в других, где трехполья нет, ежегодно или несколько раз в десятилетье производится пережеребьевка наделов. Как при этой форме, так и при других, интересно разсмотреть распределение душевых полос по площади общественнаго надела. В одних обществах, где бедняки берут верх над богачами, этим последним даются полосы подальше от поселений; в других — душевыя полосы распределяются равномерно, причем иногда даже хозяевам, владеющим половинным наделом, прирезывают полосы ближе к поселению; обратно, в иных, где всеми общественными делами ворочают „дукари", беднейшим они дают полосы в конце общественнаго надела, а себе прирезывают вблизи, под самым селом и при том не в черезполосице, а в одном отрубе.

Еще более интересныя явления встречаются в бывш. военных поселениях: там многие хозяева, владеющие по балкам левадами, стараются прирезать к ним и свои наделы к одному отрубу и тут хозяйничают сами, как знают. Таким образом, иное военное поселение представляете собою два типа пользования землею: средния и беднейшие хозяйства—обще-сменное и черезполосное, а более богатыя — подворно-хуторское.

Это сплошь и рядом совершается в бывш. военных поселениях и вошло даже в обычай: как только хозяин начинает богатеть, то сейчас обзаводится левадой и начинает хлопотать о прирезке надела к своей „осадьбе" (усадьбе), что на леваде. В великорусском селе Злынке более бедные хозяева говорят о таком хозяйстве: Лён разцветает."

2) Тоже подворное пользование, но при ежегодном хозяйственном переделе (при перемене толоки); место каждаго надела остается неизменным по словесному соглашению. Эта разновидность очень близка к типичному подворному владению с фиксированными наделами: стоит только обществу составить приговор о разделении земли на душевые участки, и оно перейдет в совершенно подворное владение.

3) Подворное пользование: ни хозяйственных переделов, ни пережеребьевок нет. Всякий знает свой надел и хозяйничает, как знает. У таких обществ обыкновенно общей толоки нет, а если она имеется, то или совершенно не сменяется, или переменяется на небольшой клочек пахатнаго поля.

В таких обществах выгон в громадном большинстве случаев считается в подворном владении.

При описании форм землевладения мы преимущественно говорили о полевом наделе, теперь же скажем несколько слов о владении выгоном, усадьбами, левадами и об юридических взглядах крестьян на свои наделы.

Выгон в обществах бывш. военных поселян и некоторых государственных крестьян считается всегда в общинном владении, вследствие чего общество без всякаго затруднения и безвозмездно дает всем односельцам, выходящим на свое хозяйство, место под усадьбы.

Совершенно иначе смотрит на это громадное большинство бывш. помещичьих крестьян и часть государственных: они считают выгон собственностью двора (ревизской души) и никоим образом не дадут даром молодому хозяину из своей деревни места под усадьбу, а предлагают ему или купить у кого-нибудь для этого кусок выгонной земли, или выбросить из отцовскаго полеваго надела соответствующую часть (¼ - ½ дес.) или „сидеть на батьковщине", т. е. построиться на отцовской усадьбе. Относительно этих порядков мы можем, однако, привести следующий характерный случай: в д. Требиновой (Криничеватой № 789), когда рост поселения стал значительным и многие молодые хозяева начали отделяться, то, в виду сохранения в целости выгона, поселение было перестроено по новому плану со введением новаго порядка: именно, по линии („пырия") домов на каждый надел было отрезано по 5 погонных саж., при чем произошло „равнение". Лишния части старых усадеб были отрезаны и отданы новым хозяевам, имевшим право на наделы. Точно также была застроена казавшаяся слишком широкою улица.

Только весьма немногия общества бывш. помещичьих крестьян считают выгон в общинном владении, и на вопрос, дают ли они даром места под усадьбу своим молодым хозяевам, они отвечают: „Как же не дать своему? Не выгонять же его"

На возникновение таких взглядов на выгон, как на подворную собственность, имели не малое влияние: малый надел (а под час и уменьшенный) и выкуп.

Бывшие военные поселяне наделены землей вдвое лучше; выкупа у них не было; вот они и дают безпрекословно землю под усадьбу, зная, что выгона еще хватит, да, наконец и земля-то общая, „неплоченная". Совсем иное у бывш. помещичьих крестьян: у них каждый клок земли оплачен (и чем ближе к усадьбам, тем дороже); поэтому-то хозяева, имеющие право на выгон и оплачивавшее свою часть 20 слишком лет, естественно смотрят на выдачу усадьбы даром не имеющим права на нее, как на ущерб своему карману. „Я 20 лет платил за этот выгон, а ему отдай его даром; нет, уж если хочешь брать, то заплати мне выкупные — 85 руб.".

Некоторыя общества государственных крестьян, хотя и не платили выкупа, „но смотрят на выгон также, как бывш. помещичьи крестьяне потому, что многие из них имеют такие же надели и чувствуют тоже стеснение в земле.

Левады у всех крестьян в уезде считаются также, как и усадьбы, в подворном владении и в личной и неприкосновенной собственности: в передел они не идут, пережеребьевкам не подвергаются, но свободно могут переходить по наследству и продаваться. Но и в большинстве обществ бывш. помещичьих крестьян и бывш. военных поселян даже с общинно-подворным владением, левады и усадьбы, считаясь личной собственностью, при пережеребьевках вычитаются из полеваго надела у домохозяина в том размере земли, которое находится под левадой или под усадьбой, если последняя превышает величину усадьбы, утвержденной обществом у себя.

Что касается юридических взглядов крестьян на право распоряжения наделами, то они здесь также еще не выработались, как и формы землевладения.

При общинном владении сыновья получают надел своего отца и владеют им до следующаго передала, после котораго он может быть и уменьшен, и увеличен; дочери почти никогда не получают надела; вдовы же, если у них есть чем хозяйничать, наследуют надел своего мужа.

При подворном владении право распоряжения наделом принадлежит исключительно владельцу его.

При остальных же разновидностях форм землевладения сыновья всегда получают наделы после отца, вдовы с детьми наследуют или пожизненно, или, что очень редко, с правом распоряжения наделом по своему усмотрению.

В случай выхода замуж за своего односельца или, если и за чужаго, но принятаго в общество, надел остается за вдовой, но если вдова выходить замуж в чужое село, то часто теряет право на надел, который тогда или поступает к родственникам ее покойнаго мужа, или (даже при существовании прямых наследников) считается выморочным и тогда общество распоряжается им, как хочет. Иногда бывает, что вдова пользуется наделом только до выхода замуж.

Почти всегда отец имеет право передать свой надел дочери и мужу ея, принятому им к себе на хозяйство („примаку"); по иногда, если «примак" из чужой деревни, то общество, после смерти отца, отнимает у дочери надел или дает ей половину.

Во многих деревнях взрослая дочь, при отсутствии сыновей, тогда только получает надел, если выйдет замуж за своего односельца.

Земля мальчиков сирот поступает в опеку и ею распоряжается опекун до тех пор, пока сироты не сделаются совершеннолетними, или пока они не женятся. Иногда случается, что опекун присваиваешь себе сиротскую землю, за что сироты судятся с ним и не всегда выигрывают дело. Иногда сиротские наделы до совершеннолетия сирот обращаются под общественную запашку.

Девочки-сироты иногда совсем не наследуют надела. Выморочными наделами общество различно распоряжается: если на сходе заправляет делами партия бедняков, то наделы отдаются малоземельным и многосемейным, иногда даже и безземельным односельчанам; если же общество „недружное", то наделы захватывают „дукари" (богачи). Иногда эти наделы назначаются обществом под толоку, или под общественную запашку.

Случается (но весьма редко), что крестьяне переделяют выморочные наделы на душевые участки и делят эти узенькия ленточки между собой; был случай, что общество продало выморочные наделы своим богатым односельцам, а деньги положило на церковь.

Итак мы видим, что и формы землевладения, и обычно-правовыя воззрения крестьян на землю еще не выработались, не установились, а находятся в каком-то переходном состоянии. Целый ряд разнообразных и враждебных друг другу начал и течений является перед нами: волчий аппетит, кулак, зародыш котораго глубоко засел в крестьянстве, экономическое неравенство односельчан, традиции крепостнаго права и ига аракчеевских военных поселений; полное недоверие ко всему и всем; склонность к продажности сельскаго начальства, схода и волостнаго суда, и стремление каждаго крестьянина все это подкупить в свою пользу водкой, с одной стороны, а с другой, — подчас единодушный взрыв благороднаго негодования целаго схода на несправедливости, предпочтение интересов «громады» (мира) притязаниям единичных личностей, стремление разсудить все по справедливости и, наконец, страх возмездия Божья, — вот два течения, Ариман и Ормузд народной жизни, которые постоянно борются между собою и производить такой водоворот, что трудно разобрать, на чьей стороне, в будущем будет победа, тем более, что и настоящее время чаще всего светлыя воды альтруизма, правды и добра все более и более поглощаются мутными потоками продажности, обособленности и эгоизма.

[55] Напр. в одной экономии дачи Графской (№63) машинист получает за работу при молотьбе и на мельнице 650 руб. в год жалованья, имеет право содержать на счет владельца 30 шт. овец и 6 шт. рогатаго скота и получает «отсыпного» на продовольствие по 6 пуд. пшеничной муки, 3 пуд. ржаной, 1½ пуд. пшена, 7 фунт. сала. 3 ф. постнаго масла и 10 ф. соли каждый месяц и, кроме того, 7 фунт, свечей в зиму.

[56] Ольшанка (№473), Синюхин Брод (№ 471), Песчаный Брод (№ 447), Злынка (№ 247], Лысая Гора (№ 497) и Казанка (№ 797).

[57] Мамайка (№ 21), Петровка (№ 53), Морквина (№ 331), Винтелева (№ 342), Захарьевка (№ 343), Помошная (432), Ново-Андреевка (№ 433), Васильевка (№ 741), Анновка (№ 758), Новостановка (№ 844), Троицкое (№ 933) и др.

[58] Напр. в д. Масляниковке (№9) Черняховской дачи, где надел (в 398 дес.) тянется узкой полосой на 9 верст; тоже и в соседней д. Арнаутовке, в дд. Гансиной (№ 65), Анновке (№ 71), Приюте (№ 328), Татьяновке (№ 341) и др.