![[HOME]](/redesign/gerbik.gif)

<<< Повернутись |Початок|Далі>>>

§ 15. Из приведенных ныне цифр видно, что самым крупным владельцем в Елисаветградском уезде является казна, которой принадлежит 132.842 десятины земли. Чтобы говорить о хозяйстве и формах, в какия оно сложилось, прежде всего нужно знать положение и расположение земельных участков в том или другом хозяйстве. Потому переходя к описанию способов эксплуатации земельных имуществ в уезде сначала в среде казеннаго и частнаго землевладения, а затем — и землевладения сельских обществ, мы начнем с межевых фигур земель, принадлежащих только тем или другим владельцам, и с количества земли, принадлежащей им. Расположены казенныя земли на площади уезда в разных местах участками разной величины. Из 70 земских дач только в 30 нет казенных земель, именно,— в лежащих в средней полосе, уезда от с. Компанеевки, Лозоватки и Антоновки на запад к Анновке, Братскому и Трикратам. Тут встречаются только небольшие участки, поступившие в казну от частных владельцев или за долги в опекунский совет, или по другим причинам. Наибольшие же участки казенных земель сопровождают все большия военныя поселения и лежат обыкновенно вдали от усадеб за землями, поступившими поселянам в надел. Они подразделяются или на так называемыя запасныя части (1/2 часть — запас на случай приращения населения, 1/10 часть для отвода отставным солдатам), или на «казеннооброчныя статьи». Из запасных земель многия уже перешли в надел отставным солдатам и другим безземельным лицам; собственно же «статьи», предназначаемыя для извлечения дохода, имеют каждая особый номер или название по урочищам, у которых они расположены. К этим статьям причислены и «запасныя» земли, которыя не были никому отчуждены, и так называемыя «общественныя запашки», которыя с уничтожением военных поселений остались пустопорожними землями. Особый счет имеют лесные участки как естественных лесов, так и тех пространств, которыя вымежеваны из общей массы оброчных статей под искусственное лесоразведение. Также отдельно исчислены так называемыя «колониальныя земли», т. е. земли, отведенные прежде в надел жителям еврейских колоний, но затем обратно поступившия в казну или «по нерадению» хозяев или за переходом последних из сельскаго состояния в другия сословия и к другим занятиям. Наконец, отдельный счет имеют особыя угодья, как напр. камышевыя плавни, рыбныя ловли и т. п., которыя, как и все «колониальныя», «запашки» и просто казеннооброчныя статьи для извлечения дохода из них одаются в аренду.

Всех, собственно оброчных, статей числится в Елисаветградском уезде 143 (№№ 239—381 списка их); лесных дач—23, разных участков так или иначе причисленных к казенно-оброчным статьям — 21, мелких участков и с особыми угодьями — 8, наконец, участков, выделенных из казенно-оброчных статей под поселение эксплуатирующих их крестьян—8. Последние встречаются в дачах 18, 30, 33, 36, 38, 39, 43 и также, как и другия земли, отдаютяя в вечное пользование живущим на них крестьянам за определенный годовой оброк, называемый арендаторами «чиншем». По счету предыдущих цифр получается более 200 участков казенной земли на площади Елисаветградскаго уезда; но так как многие из них находятся внутри других или же бывает так, что несколько участков лежат в одном отрубном куске, то всех отдельных участков по нашей таблице оказывается только 155; если же принять во внимание, что многия казеннооброчныя статьи смежны одна с другою и таким образом из нескольких может составится один общий отрубной участок, непрерываемый черезполосицею других владельцев, то при таком взгляде на участки их можно насчитать, на всей площади уезда около 60, как то можно видеть из прилагаемой карты, где казенныя земли остались незакрашенными и только обведены синими линиями.

Переходя к изложению организации хозяйства и способов эксплуатации земли у самаго крупнаго владельца уезда, т. е. казны, мы должны сказать, что оно крайне несложно, так как владелец этот самостоятельное хозяйство ведет лишь на участках лесной земли и назначенной под лесоразведение. Для этого все лесныя земли уезда соединены в три района, называемые «лесничествами» (Тишковское, Елисаветградское и Рацынское); в каждом из них есть определенный штат лесничих, кондукторов, сторожей, имеющих свои специальныя занятия — или по отводу участков под облесение, или по присмотру за работами облесения, по продаже лесных материалов и т. п. В Рацынском лесничестве, успевшем засадить более 250 десятин, построена с этою целью на балке Рацыной большая казарма, в которой (вместе с хуторами) живет около 100 душ; большинство из них—немцы менонниты из острова Хортицы, которые в качестве рабочих по лесоразведению отбывают воинскую повинность, воспрещаемую им их религиею. Что касается пахатных и сенокосных земель, то способ их эксплуатации состоит в отдаче в аренду, или как называется этот вид аренды,—в «оброчное содержание» разных статей на разные сроки с публичных торгов. Из таблицы арендных условий и списка казенно-оброчных статей Управления Государственными Имуществами видно, что всей казенной земли в 1884году в пользовании 28-ми сельских обществ и 15-ти товариществ находилось 37.946 десятин 1186 кв. саж.; между помянутыми сельскими обществами находится одно общество крестьян Киевской губернии, одно общество немцев-колонистов и одно общество горожан (Бобринецкое); а из 15-ти товариществ одно — мещанское, 3 товарищества немцев-колонистов и 11 товариществ крестьян. Так как все эти общества и товарищества, взяв в оброчное содержание казенную статью, для обработки земли делят ее между собою, то о способах эксплуатации этих земель самою казною не может быть речи. Таким образом около 29% всех казенных земель в уезде находится в пользовании крестьян и других мелких владельцев; остальныя земли, кроме 236 десятин, находящихся под хуторами, а также за вычетом пространств, отошедших под лесныя дачи, находятся в аренде у отдельных частных лиц (между которыми 33 еврея, 16 мещан, 10 крестьян, 10 дворян, 10 купцов и 1 немец-колонист). Из последних многие (особенно евреи и купцы) держат в оброко-содержании по две или даже по несколько статей, находящихся в разных концах уезда. Таким образом более 70% казенных земель можно считать в руках у частных лиц, являющихся представителями крупной культуры по эксплуатации земли. Указанныя отношения к настоящему времени вероятно уже изменились в пользу крестьян, так как на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 9-го ноября 1884 года положения Комитета Министров об отдаче казенных земель крестьянским обществам в аренду без торгов, — в конце 1885 года 121-му обществу крестьян или военных поселян в Елисаветградском уезде без торгов предоставлено в пользование 47 казенно-оброчных статей пространством в 25.552 дес. 715 кв. саж. У этих обществ было наличных душ муж. пола 42.075, а надельной земли 124.848 дес., что давало в среднем на 1 душу муж. пола по 2,9 десятины, вследствие чего они и получили право на снятие статей без торгов — согласно распоряжению Департамента земледелия и сельской промышленности, объявленному в 1885 г. с разрешения Управляющаго Министерством Государственных Имуществ.

Лица, товарищества или общества, берущия казенныя статьи в оброчное содержание, эксплуатируют их различными способами: некоторые арендаторы или оброко-содержатели крупных статей занимаются выпасом овец, или разводимых ими на месте, или перегоняемых сюда на выпас из других экономий, находящихся даже в других уездах; арендаторы более мелких участков иногда заводят свой реманент для запашки земель, а в большинстве случаев раздают крестьянам земли в раздроб по общепринятым в уезде приемам сдачи земель, о которых будет сказано ниже; наконец, общества крестьян и товарищества эксплуатируют казенныя земли по обычным способам хозяйств мелкой культуры. Таким образом и до 1885 года культура казенных земель не представляла никаких технических особенностей от обычных крестьянских приемов обработки земли, а после передачи казенных земель обществам без торгов, если крестьянам удастся взять большее количество казенных земель в свои руки, — особенностей, вероятно, будет еще меньше.

Одно объединяет способ эксплуатации казенных земель в Елисаветградском уезде, — это общия условия, по которым казенно-оброчныя статьи сдаются оброко-содержателям их, кто бы они ни были. Условия эти однообразны, и чтобы ознакомиться с ними приводим для образца текст одной объяснительной записки к оценочной таблице и условию: именно, казенно-оброчной статьи Ташлыцкой № 1, участка № II, которая как везде при случаях аренды казенно-оброчных статей, берется в основание для составления условия с оброко-содержателями. Вот она:

„I. Участок № II составляет южную часть оброчной статьи, которая лежит в западной части Елисаветградскаго уезда, в разстоянии от города Ольвиополя в 25 верстах, от станции Бандурки железной дороги в 9 верстах, от почтовой дороги и ближайшаго местечка Лысой Горы в 2 верстах.

Участок лежит в даче генеральнаго межевания местечка Лысой Горы, числящейся по губернскому межевому архиву под №13.

С севера отделяется межником от одпопланнаго участка № I, с востока граничит землею владельца Новаковскаго, с юга владениями крестьян собственников деревни Абазовки, а с запада землею крестьян местечка Лысой Горы. Участок в северной части пересекается проселочною дорогою из селения Лысой Горы в село Любомирку; кроме того, но окраине участка в юго-западной части идет дорога из селения Лысой Горы к мельнице на речке Черный Ташлык, принадлежащей крестьянину местечка Лысой Горы Андрею Яценко.

Участок весьма хорошо обезпечивается водою из речки Чернаго Ташлыка, которая протекает по границе юго-западной части.

„II. Местоположение участка слегка волнистое. Почва на всем участке чернозем, с примесью мелкаго песку, глубиною до 10 вершков. Подпочва —желтоватая глина. Статья заключает в себе следующия угодья: пахатныя земли и водяную мельницу с усадьбою.

а) Все пахатныя земли возделываются по переложной системе и, как одинаковаго качества, отнесены к одному разряду. Согласно качеству почвы и собранным сведениям о средних урожаях хлебов, пахатныя земли отнесены к III классу 1-й степени нормальной классификации. IIо качеству трав на перелогах и средней урожайности можно принять около 50 пудов сена средней доброты на десятине, а потому сенокосныя земли отнесены ко II классу 5-й степени нормальной классификации.

Пастбищныя земли на перелогах по качеству трав приняты к оценке в ½ против сенокосов.

б) Мельница с давняго времени построена на реке Черный Ташлык, по разрешению Окружнаго Управления бывших военных поселений, и в настоящее время находится в пользовании крестьянина местечка Лысой Горы Андрея Яценка. Пространство под этою мельницею, при настоящем устройстве статьи выделено и оценено особо, на основании 34 ст. инструкции вдвое против ржаного поля.

„III. При отдаче описываемой статьи в аренду, оброко-содержателю предоставлялось право иметь под посевами только 4/10 части арендуемаго участка, последовательность же посевов и род засеваемых хлебов предоставлялись его произволу.

Пахатныя земли этой статьи, как вообще во всей Херсонской губернии, не удобряются и возделываются по переложной системе без всякаго правильнаго, им постояннаго севооборота. Без всякой последовательности, в продолжении нескольких лет, на одном и том же участке сеются хлебныя растения (по преимуществу различные виды яровой пшеницы) до тех пор, покуда почва сделается совершенно рыхлою и утратит плодородие, начнет уже заростать сорными травами (бурьяном). Тогда такой участок оставляется на несколько лет (от 3 до 5) под залежь, до тех пор, пока почва на нем достаточно отвердеет и сделается опять годною для посева хлебов.

В видах сохранения почвы от полнейшаго истощения, что должно произойти, как неизбежный результат такого нерациональнаго хозяйства, для описываемой оброчной статьи, надлежало бы установить, как полагают местные земледельцы, следующую переложную систему полеводства без удобрения: пахатныя поля могут быть засеваемы хлебами под ряд 4 года без истощения и за тем должны оставаться под залежью не менее 6 лет.

На таких основаниях описываемый участок разбит межевиками в одну борозду с обозначением их трехгранными ярами и концами на 10 равных полей, из которых 4 поля должны находиться под посевами, а остальное пространство остается для отдыха под залежью (в перелоге), служа в тоже время для выпаса скота и сенокошения. На относительно лучшие урожаи можно разсчитывать, если из распаханнаго пространства 4 поля засевать хлебами следующим образом: 2 поля яровою пшеницею, одно 1/2 ячменем и 1/2 овсом, а одно поле озимою рожью. При этом устанавливается следующий порядок севооборота, как более подходящий к существующему в этой местности:

|

В первый год |

Во второй год |

В третий год |

|||

|

В 1-м поле |

|

В 1-м поле |

яровое |

В 1-м поле |

яровое |

|

2 |

яровое |

2 |

2 |

озимь |

|

|

3 |

3 |

озимь |

3 |

залежь |

|

|

4 |

озимь |

4 |

залежь |

4 |

|

|

5 |

залежь |

5 |

5 |

||

|

6 |

6 |

6 |

|||

|

7 |

7 |

7 |

|||

|

8 |

8 |

8 |

|||

|

9 |

9 |

9 |

яровое |

||

|

10 |

10 |

яровое |

10 |

||

|

И т.д. |

|||||

Следуя этому порядку, каждое поле будет находиться 4 года под посевами и 6 лет в отдохновении под перелогом. Переход к залежи непременно должен совершаться от озимого посева.

Но так как пшеница, составляя главный продукт и основу доходности южнорусскаго хозяйства и требуя значительных затрат на возделывание, в случае неурожая, вследствие повторяющихся иногда по несколько лет засух, вводит арендатора в большия потери, вознаградить которыя возможно только повторением посева этого хлеба, то стеснять арендатора точным выполнением сказаннаго порядка посевов неудобно, тем более, что, не опасаясь истощения почвы, можно предоставить ему право свободно производить посевы каких угодно хлебов, но лишь с тем ограничением, чтобы последовательность перехода полей к залежи не нарушалась против порядка в предлагаемом севообороте, т. е., чтобы каждое поле 3 года засевалось яровыми хлебами, а в четвертый год (перед залежью) засевалось озимым хлебом. Каждое поле, оставляемое под залежь, в первые два года заростает, не приносящими дохода сорными травами (полынью, кураем, молочаем, и т. п.), которыя обыкновенно сгнивают нетронутыми на корню, почему оно в эти два года в оценку не принимается; в третий и четвертый год, на перелоге начинают появляться злачныя травы: метлика, пырей и друг., и в этот период может служить для пастьбы скота; в остальные же два года на перелоге преобладают кормовыя травы и представляется возможность производить сенокошение.

„IV. Существующая в пункте местнаго сбыта цена на рожь, по собранным сведениям, составляет около 3 руб. 80 кои. за четверть, по соображении же разстояния от статьи пункта сбыта (г. Ольвиополь) и стоимости перевозке (6 коп. за фунт.), означенная цена определена в 3 руб. 20 кон., т. е. установленная по инструкции для второстепенных мест внутренняго закупа и сбыта хлеба с увеличением на 7% вследствие близкаго разстояния от железной дороги.

Цена сена средней доброты принята в 10 к. за пуд.

„V. Большим удобством участка следует считать полное его обезпечение хорошею водою из речки Чернаго Ташлыка.

„VI. Определенный по оценке нормальный оброк за все в совокупности, угодья, но разным лицам пользования ими, описываемой статьи составляет 1215 руб. 80 коп., а по разсчету на среднюю удобную десятину—1 руб. 971/2 коп.

„VII. За отсутствием, в окружающей эту статью местности, случаев отдачи в наем земель отдельно по угодьям, номинальный оброк, определенный по 1 руб. 971/2 , коп. в общей сложности за каждую десятину удобной земли, сравнен с существующими в этой местности средними наемными ценами, также за все удобныя, однокачественныя с оценочными землями, угодья, каковыя цены доходят здесь, смотря на величине участка, от 2 руб. 50 коп. до 3 руб , а в среднем выводе за десятину по 2 руб. 75 кон. Но предварительно сравнения нормальнаго оброка с наемными ценами признано необходимым эти цены понизить на 20% в виду той уважительной причины, что арендная плата за казенныя земли должна быть относительно ниже против земель частных, так как при отдаче казенных земель положено непременным условием вносить залог в размере половинной арендной суммы, чего вовсе не принято при найме частных земель, что следовательно составляет большой разсчет для арендатора, а потому существующая средняя наемная цена за каждую удобную десятину, 2 руб. 75 коп., пониженная на 20%, определяется в 2 руб. 20 коп., а как разница между оброком (1 руб. 971/2 коп. ) и таковой наемной ценой не превышает 20%, то на основании 38 ст. инструкции нормальный оброк остается без изменения.

Оброк же, определенный по оценке с пространства занятаго мельницею, в 4 р. 48 к. со всего пространства, сравнению с наемными ценами не подвергался, так как случаев отдачи в наем таких угодий при такой исключительности не встречалось.

VIII. Описываемый участок, в, числе прочих земель оброчной статьи Ташлыцкой, постоянно отдавался к арендное содержание с торгов, и по последнему контракту, заключенному на 12 лет, срок коему оканчивается в 1875 году, по 74 коп. за десятину.

„IX. Участок этот по устройству 1874 года образовал из прежней статьи Ташлыцкой в количестве 616,8 — удобных и 24,9 — неудобных десятин земли, из которых, находятся под мельницею 0,7 — десятин.

„X. По местным условиям на более мелкие участки статья с удобством разделена быть не может. Обилие воды из речки ЧернагоТашлыка составляет одно из важных удобств к заселению участка. Руководствуясь размером душеваго крестьянскаго надела, определеннаго для этой местности, согласно приложения к ст. 15 местнаго положения губ. Великороссийских, Новороссийских и Белорусских, можно поселить на участке 176 душ. Поселок удобно устроить в южной стороне участка, близ речки.

В условии, заключаемом на основании подобной записки, обозначаются обыкновенно те же данныя, какия помещены и в записке, и следует обычная форма обещания соблюдать указанныя правила смены полей и засева их теми или другими хлебами. Мы с намерением привели одну из подробных объяснительных записок вместо короткаго договора, так как из нея лучше можно видеть сельскохозяйственную систему, которую делает обязательною для оброко-содержателей Министерство Государственных Имуществ, отдавая казенныя земли в аренду.

Встречаюшияся нам другия условия и объяснительныя записки к ним имеют, конечно, другия цифры разстояний, цен хлеба и сена, цен арендной платы и т. п.; многия написаны не так обстоятельно и более кратки; но по существу оне все одинаковы. В некоторых встречается несколько иная система полеводства, напр. требование в 1-м поле сеять озимь, во 2-м, 3-м и 4-м — яровое; но везде и всегда выдержана десятилетняя переложная система. В действительности эта система редко выполняется, так как она очень отстала от более усиленный обработки земли, практикуемой населением, особенно в северной половине уезда, как то мы увидим ниже из разсказа о системах полеводства у частных владельцев и крестьян. У первых, если имение очень велико, еще встречаются залежи по нескольку лет давности, особенно в южной части уезда; у крестьян же не только на севере (где при трехпольной системе запахивается 2/3 земли, а только 1/3 или даже меньше пространство остается под толокою, где есть в обычае и удобрение толоки навозом), но и на юге десятилетняя переложная система является уже, анахронизмом, которому подчиняться очень трудно. Отсюда происходят частые несоблюдения условий, заключенных с казною, выражающиеся главным образом в «переорах», за которые по условию обыкновенно полагается большая ответственность. При таких обстоятельствах система полевого хозяйства на казенных землях, которая представлена выше и которая имеет в виду сохранение плодородия земли, является устаревшею. Она более бы отвечала нарождающимся потребностям земледельческой техники, если бы напр. в северной половине уезда требовалось обязательное унаваживание перепаханной земли, но при этом дозволялось большее количество запашки при меньших периодах обработки и более частых сроках отдыха полей. На сколько в южной половине уезда существующая система еще отвечает, сложившимся земледельческим обычаям,— видно будет после разсмотрения систем хозяйства как на частновладельческих, так и на крестьянских землях, к чему мы и переходим, предпосылая им разсмотрение организации хозяйства при той или другой форме землевладения.

Вслед за казною, как мы видели, наиболее крупными владельцами, кроме некоторых дворянских и купеческих имений, являются города Елисаветград, Бобринец, Вознесенск и Ольвиополь (Новомиргород можно считать скорее безземельным городом). Способ эксплуатации земель у всех этих городов один и тот же: разбивши земли на клетки известной величины (напр. в Елисаветграде, Вознесенске — по 10 десятин, в Ольвиополе по 15, при чем в одну сторону клетка имеет 200 сажень, а в другую 180 сажень), с интервалами между ними по 1 — 2 сажня шириною, городския управы раздают земли с торгов или предпочтительно, или исключительно своим горожанам на разные сроки: напр. в Елисаветграде — на 3 года, в Ольвиополе на 12 лет, при чем, кто оказывается плохим плательщиком арендных денег, у того отбирают его участок и на новых торгах передают другому. Какой-либо хозяйственной системы с определенными правилами перемен пахатнаго поля на залежь при этом но существует. В г. Елисаветграде напр. есть земли (под Бережинку), которыя пашутся чуть ли не сто лет сряду, — с теми лишь отдыхами, какие находят возможным дать им арендаторы, тогда как есть земли, лежащия ближе к городским усадьбам и считающияся городским выгоном, которыя никогда не пахались ни на целом пространстве, ни частями. Горожане, хозяйничая на городских землях, смотрят на них, как и на другия недвижимыя имущества, с которых можно получать доход, но при том не сравнивают земельных имуществ с этими другими имуществами хотя бы даже в том отношении, что их нужно сберегать. Для них нет сомнения, что напр. лавки, приносящия доход, требуют расхода по ремонту их; но вопрос о том, как упорядочить земледельческое хозяйство на городских землях, для того чтобы сохранить почву от истощения, — ни в одной думе никогда не дебатировался и даже не поднимался. Таким образом в способе эксплуатации городских земель все случайно и неопределенно.

Тоже можно сказать и о земле, принадлежащей уездному земству (1750 дес. у Вознесенска), с тою только разницею, что в последнее время в заседаниях земскаго собрания был поднят вопрос о необходимости правильнаго организационнаго плана хозяйствования на принадлежащем земству участке.

Опуская владения железных дорог, на которых полоски с обеих сторон полотна дороги обрабатываются по крестьянскому способу, теперь мы перейдем к разсмотрению способов эксплуатации в хозяйствах частных владельцев, будут ли то собственники или арендаторы земли, или священники, пользующиеся церковными, «ружными» землями. Много может быть видов, которыя делают человека так или иначе причастным к земледелию. Могут быть собственники земли, которые только получают в качестве рантьеров доход со своих земель; они могут жить даже не в своих поместьях, но все-таки считаются сельскими хозяевами, так как ничем другим не занимаются. Есть и такие землевладельцы, которые живут у себя дома, но все ведение хозяйства поручают управляющему или прикащику, или раздают местным крестьянам землю в раздроб с копы; есть и такие, которые, живя в своем поместье, сами же и ведут хозяйство, при том только на своих землях, или на своих и арендованных. Затем, занятие сельским хозяйством может выражаться или только надзором за общим ведением дела, распоряжениями по работам, наконец и в виде исполнения лично всех работ или некоторых из них. И в последнем случае хозяин может обрабатывать свою землю, или кроме своей нанятую за деньги, или снятую с части. Наконец земледельцем может быть и человек, вовсе не имеющий никакой земельной собственности, — в качестве арендатора, половинщика или просто поденщика, годоваго или сроковаго рабочаго. Разсортировать все хозяйства уезда по таким мелким группам было бы в высшей степени интересно. Но еще больший интерес представляет разделение хозяйств по размерам как владения, так и запашки, при том в связи с обычаями, сложившимися в этом деле у того или другаго сословия. Для характеристики некоторых подобных отношений мы имеем довольно цифровых данных, которыя и приведены прежде чем перейдем к разсказу о распространении того или другаго вида собственности и хозяйства такой или другой культуры на площади уезда.

Если ми возьмем во внимание частную собственность, то из представленных выше цифр видно, что наибольшее количество земель этого вида (именно — 190.952,6 или 25.3%) принадлежит владельцам размера от 1000 до 2500 земли, довольно много — (125.434,3 дес. или 16,7%)—также владельцам от 500 до 1000 дес., а самое меньшее (12.402,3 или всего 1,1%) — владельцам до 50 дес. По числу же владельцев самою многочисленною группою (447 или 28,6%) является последняя.[31] Таким образом, если мы будем разсматривать частную земельную собственность отдельно от собственности хозяев из членов крестьянских обществ, то увидим, что в уезде преобладающими размерами частной собственности является размер от 500 до 2500 десятин, так как владельцам этих размеров принадлежит 42% всех земель, находящихся в частном владении. Расположения на площади уезда земель этих владельцев можно видеть на прилагаемой схематической карте, которая, конечно, не претендует на межевую точность границ, но на которой довольно ясно обозначены двумя цветами владения двух главных видов земельной собственности—личной и общественной (т. о. громадской, или мирской), при чем земли, принадлежащия обществам городов, церквям и казне, остались незакрашенными.[32] Хозяйству крестьян, будет посвящен следующий параграф; относительно же частных владельцев мы можем заметить только, что цифры фактических владельцев, в этой группе лиц мало чем будут отличаться от цифр владельцев, как юридических лиц, так как между частными владельцами очень редко встречаются случаи владения по документам 2-х или 3-х лиц, тогда как, на самом деле владеет одно лицо, или наоборот. Впрочем, хотя такие случаи, при которых не последовало раздела имущества после смерти владельца и редки, все-таки, вникая в разнообразныя записи о хозяйстве того или другаго частнаго землевладельца, мы можем найти, что число юридических землевладельцев всегда будет меньше числа действительных или фактических землевладельцев, так как очень часто отец, не разделивший по документам своего земельнаго имущества (иногда находящагося в разных местах) между своими детьми предоставляет уже при жизни своей каждому из них владеть и пользоваться своею частью.

Так как мы теперь от форм землевладения переходим к формам пользования землями в действительности, то тут усложняющим обстоятельством является еще передача своей отделенной или неотделенной в юридическом смысле личной собственности в аренду другим лицам, или раздача ее с копны или за деньги мелкими участками половинщикам. Принимая во внимание эти обстоятельства, мы конечно получим еще новое число хозяйств, действительно занимающихся земледелием на своей земле, или живущих вдали от своей собственности. Вот эти то разныя отношения, благодаря произведенной в Елисаветградском уезде подворной переписи, могут быть уяснены цифровыми данными, характеризующими отношение лиц того или другаго сословия к земельной их собственности. Поэтому прежде чем описывать способы хозяйствования у частных владельцев уезда, мы представим некоторыя цифры, добытыя подворною переписью для этой цели.

Оне показывают, что если мы примем за правило—не называть земледельцем хозяина или владельца земли, который отдает свою землю в долгосрочную аренду, то число фактических земледельцев из частных землевладельцев будет в разных сословных группах сильно отличаться от числа землевладельцев, и при том отличаться в одну или другую сторону. Так как подворная перепись нам дала еще относительно всех сословных групп и число хозяйств, вовсе не имеющих земли, а сверх того и количество запашки у хозяйств разных сословий, что тоже имеет большое значение при обсуждении вопроса о характере земледельческой культуры, то заодно мы приведем и эти цифры для характеристики как частнаго землевладения, так и употребления им земельных имуществ в дело.

Эти цифры помогут нам лучше понять те замечания о способах эксплуатации земли, которыя будут следовать за сим. В следующей табличке показано общее число хозяйств разных сословий, найденное переписью в уезде, число землевладельцев (юридических лиц) из общаго числа зарегистрованных хозяев и число фактических землевладельцев, при чем владения товариществ разнесены нами также по сословным группам, а владения городов, учреждений, спорныя и смешанныя — опущены; затем приведено число десятин принадлежащей им земли, число хозяйств, действительно занимавшихся земледелием, и количество десятин земли, обработанных тем или другим сословием с указанием размера средней запашки, приходящейся на 1 хозяйство.

|

Группы |

Всех |

Юридических |

Фактических |

Десятин |

Хозяйств |

Десятин |

На 1 |

|

1. Дворяне |

887 |

713 |

752 |

508.351,2 |

413 |

61.289,7 |

148,4 |

|

2.Духовные |

317 |

11 |

254 |

11.465,7 |

166 |

2.567,8 |

15,4 |

|

3.Купцы и пр.граждане |

139 |

48 |

52 |

53.211,2 |

56 |

14.172 |

253,0 |

|

4. Евреи |

4.331 |

63 |

78 |

40.686,1 |

(590) |

(37.122) |

(63,0) |

|

5. Мещане |

6.903 |

449 |

600 |

43.740,9 |

3912 |

59.552,7 |

15,2 |

|

6. Немцы |

423 |

49 |

161 |

31.870,7 |

(362) |

(19.889,5) |

(54,9) |

|

7.Иностр. поддан. |

95 |

9 |

11 |

4.136,0 |

22 |

1.789,5 |

78,1 |

|

8.Крестьяне и проч. |

58.486 |

103 |

512 |

27.921,8 |

(50.862) |

(375.972.1) |

(7,4) |

|

9.Десятинщики |

2.378 |

- |

- |

- |

2.315 |

18.225,9 |

7,8 |

|

10.Прочия сословия |

47 |

- |

- |

- |

11 |

105.5 |

9,5 |

|

Всего |

74.006 |

1.445 |

2.420 |

721.383,7 |

(58.719) |

(590.636,4) |

10,0 |

В этой таблице цифры, поставленный в скобках против сословий евреев, немцев и крестьян, относятся ко всем евреям, крестьянам и немцам, а не только к личным собственниками, вследствие чего и число десятин запаханной земли относится не только к землям, находящимся в личной собственности у этих сословий и арендованных ими со стороны, или взятым с части, но и к их собственным надельным землям. Так как об истинных хлебопашцах — крестьянах и десятинщиках, которые из всей обрабатываемой площади земли в уезде (590 тысяч десятин) запахивают 2/3 ея (394 тысячи или 66%)—Речь будет впереди, то цифрами настоящей таблицы мы воспользуемся для характеристики лишь хозяйств всех остальных сословий. Для этого мы вычтем из представленных цифр — числа хозяйств и земель, обработанных на наделах одного общества немцев-колонистов и 3-хъ обществ евреев-колонистов. Тогда получится, что собственно у личных ( или частных землевладельцев из немцев будет 305 хозяйств, запахивавших 18.790 десятин, или по 61,6 десятин на 1 хозяйство, а у евреев частных собственников будет 400 хозяйств, запахивавших 34.259,4 десятины, или по 85,6 десятин на одно хозяйство. Если после такой поправки мы разсмотрим только цифры хозяйств и отношение их к числу землевладельцев (юридических и фактических), то получим следующее:

|

|

Общее число |

Процентные

отношения |

|||||

|

|

Всех |

Юридич. |

Фактич. |

Земледельц. |

Юридич. |

Фактич. |

Земледельц. |

|

У дворян |

887 |

713 |

752 |

413 |

80,0 |

84,8 |

45,5 |

|

духовных |

317 |

11 |

254 |

166 |

3,4 |

80[33] |

52 |

|

куп. и п. гр. |

139 |

48 |

52 |

56 |

37,3 |

37,4 |

40 |

|

Евреев |

4331 |

63 |

78 |

400 |

1,4 |

1,8 |

9,3 |

|

Мещан |

6903 |

449 |

600 |

3912 |

6,4 |

8,6 |

56,5 |

|

немцев |

423 |

49 |

161 |

305 |

11,3 |

38,1 |

71,1 |

|

иностр.-под |

95 |

9 |

11 |

22 |

11,2 |

11,6 |

23,2 |

|

десятинщ. |

2378 |

- |

- |

2315 |

- |

- |

96,5 |

|

проч. сосл. |

47 |

- |

- |

11 |

- |

- |

23 |

|

Всего |

15520 |

1342 |

1908 |

7600 |

8,6 |

12,3 |

49 |

Если мы еще и к этим цифрам сделаем поправку, касающуюся числа земледельцев-евреев и состоящую в том, что оно по самым записям подворной переписи вышло преувеличенным, потому что многие евреи, занимающиеся шинкарством, показывали себя земледельцами, тогда как остальныя основныя цифры ничем не возбуждали недоверия, то можем в конце концов придти к следующим выводам. Из всех показанных разрядов социальных групп наименьшим расположением к земледелию в общем отличаются евреи, земледельческия хозяйства которых составляют только 9,3% общаго числа хозяйств этой группы; вслед за ними идут прочия сословия и иностранные подданные (23%), купцы (40%) и дворяне (45,5%,), среди которых число занимавшихся земледелием в 1883—4 г. было менее средней разрезывающей по уезду (49%); среди других групп число земледельческих хозяйств превышает не только средний показатель по уезду, но и число неземледельческих хозяйств в этих группах. Если же мы обратим внимание на отношение числа земледельческих хозяйств к числу фактическим владельцев среди каждой группы, то заметим, что дворяне, а затем духовенство, относительно гораздо пение склонны заниматься земледелием, чем напр. мещане и немцы, так как у первых число лиц, владеющих землею, далеко превосходить число действительно занимавшихся земледелием в момент переписи, а у вторых наоборот. Десятинщики, не имея земли собственной, почти все занимаются обработкою земли, которую снимают (100% здесь не вышло вследствие случайных причин, или потому что некоторые десятинщики снимали только сенокосныя угодья); дворяне же, не смотря на то, что по относительному числу землевладельцев занимают первое место между группами населения уезда, стараются ее сдать в другия руки: что же касается купцов и почетных граждан, то в общем они, как видно из цифр, хозяйничают в настоящем смысле слова не только на приобретенных в собственность землях, но и на взятых ими в аренду со стороны.

Эту характеристику частнаго землевладения по сословиям цифрами мы считаем достаточною для того, чтобы больше не возвращаться к разделению хозяйств частных владельцев по сословным, или лучше, по социальным группам. Далее мы уже будем различать хозяйства только по тому или другому размеру землевладения и главным образом — по географическому положению их на площади уезда, так как в сельскохозяйственном отношении последнее обстоятельство в Елисаветтрадском уезде имеет гораздо большее значение, чем все остальныя условия, влияющия на положение хозяйств частных владельцев. Из прилагаемой карты и особой таблицы,[34] составленной для всех 70 принятых нами дач уезда, видно, что частное землевладение географически располагается в уезде следующим образом.

Так как церковныя земли и земли других учреждений мы считаем за земли частных владельцев, то только в одной Израилевской даче (№ 57), в которую выделены земли евроев-колонистов, нет частнаго владения; во всех остальных оно встречается в том или ином количестве владельцев и десятин. В таких дачах (кроме городских), как напр. Панчевская, Петроостровская, Липняжская, Злынская, Плетено-Ташлыцкая, Больше-Высковская, Ровенская, Песчано-Бродская, Арбузинская, Константиновская, Устиновская, Березовская, Сербуловская, Щербановская и Вознесенская (всего 15), в которых живут бывшие военные поселяне, частная собственность имеет представителями только лиц духовнаго звания, владеющих церковными землями. В остальных 50 дачах она есть везде с перевесом то мелких и средних владельцев, то крупных. Цифры таблицы землевладения, приведенной выше (стр. 149) показывают, что среди частных владельцев наибольшее количество имений (именно 833) заключают в себе от 250 до 2500 десятин, так что в Елисаветградском уезде с большим правом можно назвать мелким землевладением имения с размерами ниже первой цифры, а крупным—имения более 2500 десятин. Если мы примем такия рубрики для подразделения имений по их величине, то тогда увидим, что крупныя имения (т. е. более 2500 дес.) встречаются в следующих дачах: Веселовской, Мало-Высковской, Хмелевской, Ревуцкой, Компанеевской, Нечаевской, Семенастовской, Мигейской, Катериновской, Братской, Бешбоеракской, Алексеевской, Седневской, Графской, Еланецкой, Велидаровской., Петропавловской и Трикратской. Из этих 18 дач,— Братская, Графская, Мигейская и Трикратская (т. е. местности бывших земель Буго-Гардо.вской паланки и позже Бугскаго казачьяго войска) отличаются особенным преобладанием крупнаго землевладения над всеми остальными его видами; кроме первых 4-х дач из перечисленных, все остальныя лежат на юг от Ю.З. железной дороги, так что эту часть уезда можно считать за главную полосу, где расположилось крупное землевладение, что объясняются историческими, причинами. Что касается наконец мелкаго землевладения (если мы за таковое примем имения менее 250 десятин), то его в достаточном количестве (более чем но 25 владельцев) мы встретим в дачах Викторштадтской, Глодосской, Вороновской, Нечаевской, Бешбоеракской, Рощаховской, Кетрисановской, Алексеевской и Столбово-Балкской. В этих дачах (кроме Алексеевской и Бешбоеракской) нет крупных имений, а мелкое землевладение образовалось или от дробления земельных имуществ при переходе их к наследникам (как напр. в Викторштадтской), или от распродажи в последнее время больших имений мещанам в раздроб (как напр. в дачах Рощаховской и Столбовобалкской). В остальных непоименованных 25 дачах преобладает или частное землевладение средних размеров (от 250 до 2500 дес.) или землевладение обществ бывших военных поселян.

§ 16. Географическое расположение на площади уезда тех или других видов и разрядов землевладения конечно не может не оказывать влияния на положение сельскохозяйственной культуры, так как последняя в среде частнаго землевладения обусловливается не столько народными обычаями, сколько факторами чисто индивидуальнаго свойства. Понятно само собою, что имения разных размеров будут отличаться одно от другаго и по характеру управления, и но организационному плану хозяйства, и по той степени участия, какое принимает в хозяйстве сам владелец земли, как то ми старались уяснить выше разнаго рода примерами. Направление хозяйства, т. е. предпочтение хозяином земледелия перед скотоводством или наоборот,— может быть легко выражено цифровыми данными о количестве распахиваемой земли, какия и имеются у нас под руками в итогах подворной переписи; но сведения перваго рода плохо поддаются характеристике их огульными цифрами; поэтому мы, пользуясь цифрами как подворной переписи, так и территориальнаго описания уезда, в следующей за сим характеристике хозяйств частных землевладельцев приведем цифры лишь о некоторых имеющихся у нас данных и относящихся только к некоторым имениям. Так как при территориальном или оценочном описании подлежали изследованию только имения более 250 десятин, т. е. имения средних и крупных размеров, то здесь мы и будем говорить лишь об этих имениях; это нисколько не умалит значения нашей характеристики, тем более, что имения низших размеров имеют уже большое сходство с хозяйствами обществ, руководящихся общими обычаями, а не личными соображениями. Нам удалось собрать полныя сведения о способе хозяйствования только в 438 имениях, которым были сделаны подробныя описания, так как во многих случаях не у кого было сделать нужных распросов, [35] но сделанныя записи об этих 438 хозяйствах дают достаточно материала для суждения о способах эксплуатации земли у частных землевладельцев крупнаго и средняго размеров, а также у их арендаторов.

Если напр. ми обратим внимание на степень личнаго участия частных землевладельцев с размером выше 250 десятин земли в хозяйствовании, то из имеющихся у нас цифр увидим, что из 438 владельцев, которым принадлежит 455.858,5 десятин земли, в своих поместьях живут только 278 (или 61%), которым земли принадлежит 245.738 дес. (54%); но и из этих 278 владельцев 8 не могут быть названы хозяевами, так как они хотя и живут на своих землях, но отдают их целиком (в количестве 5525 дес.) в аренду другим лицам, которые уже и хозяйничают на их землях; сверх того 6 хозяев, живущих дома, отдают в долгосрочную аренду части своих имений (в количестве 9567 десятин).

Берут эти земли у них или лица, для которых аренда составляет специальность, или же соседи их — землевладельцы; последних из числа живущих в своих поместьях —17 душ, а приарендовывают они к своим землям 9083 десятины. Цифры эти показывают, что из землевладельцев

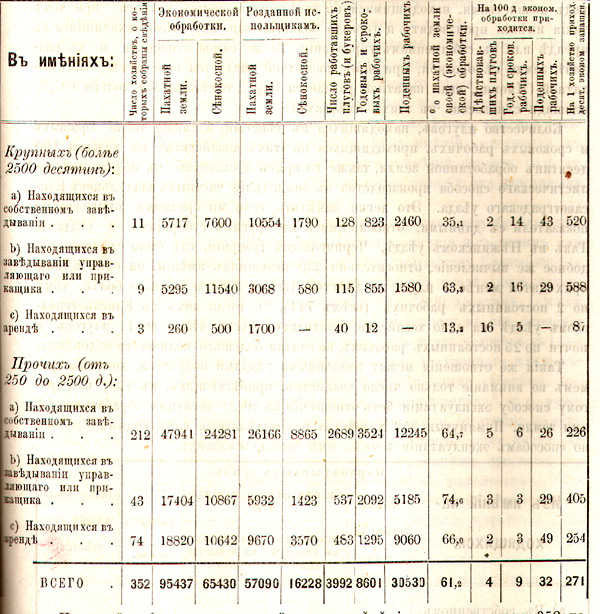

разряда крупных и средних только 2/3 – могут быть названы сельскими хозяевами в собственном смысле слова[36]; насколько же они причастны собственно к земледелию, могут показать следующия цифры, которыя мы подразделим на относящияся к крупным имениям выше 2500 дес. земли и остальным, имеющим менее этой цифры; сверх того к хозяевам мы прибавим и арендаторов, заменяющих в уезде землевладельцев, так как нас теперь интересует уже вопрос не о землевладении, а о способах эксплуатации земли. Между последними мы отличаем три главные вида: 1) личное заведывание хозяйством. 2) распоряжение им посредством прикащика или управляющаго и 3) отдача в аренду—одному лицу или товариществу[37]. Известно, что только в последнем случае в лице арендатора можно встретить действительнаго хлебопашца, прилагающаго к земле свой труд непосредственно; в среде же управляющих или единичных арендаторов крупных имений, конечно, хотя и могут встретиться лица, занимающияся не только в конторе, но и на поле, но по самому существу своему, организация хозяйства требует и наемных рабочих, и сдачи земли мелкими участками половинщикам, обрабатывающим ее или с части, или за ежегодную плату. Большее или меньшее количество земли, сдаваемое ежегодно в раздроб, большее или меньшее количество собственной запашки при том или другом реманенте,—может дать понятие о том, на сколько эти хозяйства ведут дело по способам капиталистическаго производства и на сколько они приближаются к патриархальным формам расплаты за труд частью продукта. Поэтому мы для характеристики собственной силы хозяйств частных владельцев приведем наиболее конкретный признак—число плугов (или букеров для южных местностей), находившихся в действии во время описания уезда, и число рабочих постоянных (годовых и сроковых) и поденных, работающих у этих хозяйств. Таким образом мы получим следующую табличку, в которой показано и количество эксплуатируемой частными владельцами земли и силы, ими для этого употребляемыя.

Из этой таблички, в которой между сведениями относительно 352 хозяйств—не вполне определенными являются лишь данныя о числе поденных рабочих (так как они основаны на приблизительных показаниях хозяев, что у них бывает средним числом в год 25—40, или 100— 120 таких рабочих), мы все-таки можем составить понятие о положении частных хозяйств уезда, находящихся под тем или иным управлением. Не касаясь пока вопроса об отношении площади обрабатываемой земли ко всему пространству имений, так как величина ея во многом зависит от географическаго положения имения на севере или на юге уезда, мы все-таки видим, что хозяйства частных владельцев Елисаветградскаго уезда стараются запахивать собственными силами при помощи нанятых рабочих гораздо больше земли, чем раздавать ее на сторону крестьянам, в раздроб; при этом те хозяйства, которыя находятся в заведывании прикащика или управляющаго, прибегают к такому способу предпочтительнее перед хозяйствами, находящимися в заведывании самого хозяина, при чем такия имения производят и гораздо большую запашку, чем находящияся в аренде или в собственном управлении. То же самое относится и к раздаче земли сенокосной, при чем последней раздается еще менее, чем пахатной (Именно, если пахатной раздается 38;8% то сенокосной только 19.9% площади сенокосов в этих имениях).

Количество плугов, находящихся в действии, а также число годовых и сроковых рабочих, приходящихся в этих хозяйствах на каждыя 100 десятин обработанной земли, также говорят достаточно в пользу капиталистическаго способа производства в земледелии частных владельцев Елисаветградскаго уезда. Это легко заметить, если мы сравним приведенные показатели с данными, относящимися к другим губерниям и уездам. Так в Нежинском уезде, Черниговской губернии, где было сделано подобное же вычисление, относительно 330 тамошних имений, на одно имение приходится менее 1 плуга в действии (всех 315) и немного более, чем по 2 постоянных рабочих (всех 744), [38] тогда как в Елисаветградском уезде на одно хозяйство приходится более, чем по 11 плугов и почти по 25 постоянных рабочих, не считая большаго количества поденных. Такия же отношения между названными уездами получатся, когда мы примем во внимание только число хозяйств, прибегающих, к тому или другому способу эксплуатации без отношения к числу десятин обрабатываемой ими земли. Помянутыя 352 хозяйства подразделяются следующим образом по способам эксплуатации земель, им принадлежащих:

|

Из имений |

Обрабатывают землю. |

Только |

Общее число |

||

|

Только своими |

Своими силами |

||||

|

Своими силами |

Своими силами |

||||

|

а) В

собственном |

69 |

88 |

58 |

8 |

223 |

|

b) В заведывании |

14 |

30 |

7 |

1 |

52 |

|

с) В аренде. |

21 |

39 |

16 |

1 |

77 |

|

~И Т 0 Г 0 |

104 |

157 |

81 |

10 |

352 |

Из этого видно, что к Елисаветградском уезде самое незначительное число хозяев (10) раздает целиком все свои земли, тогда как 261 хозяйство, или почти ¾ всех описанных хозяйств (74,1%), занимаются самостоятельно обработкою земли, сдавая на сторону только меньшую часть земель; в Нежинском же уезде из 330 описанных хозяйств— все земли, или большую их часть обрабатывали самостоятельно только 45 хозяйств (13,6%), а раздавали все земли на сторону, ничего не обрабатывая сами— 187 хозяйств (56,6%). Составление этих цифр много говорит в пользу частновладельческих хозяйств Елисаветградскаго уезда.

Так как имений, управляемых самостоятельно при помощи известнаго штата служащих при непосредственном надзоре владельца, или при замене его главно-управляющим, —гораздо более, чем имений, отданных в аренду, то следует остановиться на устройстве имений перваго разряда, тем более, что они представляют довольно много отличий от описанных уже имений Одесскаго уезда.

Названия должностей служащих в экономиях очень разнообразны; число их также варьируется сообразно с величиною имения и с таким или иным отношением хозяина к своему земельному имуществу. Какого-нибудь общаго типа, по которому устроены хозяйства частных владельцев, конечно, уловить нельзя: иной хозяин, имеющий около 5000 десятин (своих или арендованных), обходится 5 — 6 постоянно служащими в его экономии специалистами; иной и при 1000 десятинах содержит штат человек в 10— 15; есть хозяева, имеющие только одного прикащика да гуменнаго или ключницу, при чем все работы исполняются у них случайными рабочими, поденными и сроковыми, или „клеточниками», и „десятинщиками», т. е. рабочими, подряжающимися на уборку хлеба от клетки или десятины; но есть и такие, у которых поденных или случайных рабочих вовсе почти не бывает, а все работы выполняются постоянными служащими, при чем между последними строго разграничиваются занятия по специальностям. Экономии, особенно еврейския, на арендованных казенно-оброчных статьях отличаются иногда полным отсутствием какого бы то ни было устройства, так как тут все хозяйничанье состоит в спекуляции посредством передачи земли во вторыя руки „с процентом»: вся экономия в таких хозяйствах состоит из землянки, где живет не то приказчик, не то плугатарь, не то объездчик, или и то, и другое вместе. Ни рабочих, ни плугов, ни скота, ни кола, ни двора около этой землянки вы не видите, а между тем в ней раздаются сотни десятин земли и получаются доходы тысячами рублей за выпас скота, за землю, сенокосы и т. п. Иной хозяин, снявши казенныя земли в 3—4 местах, содержит столько же приказчиков—и больше никого: выходит, что можно, не производя никаких почти расходов на хозяйственныя сооружения, получать большие доходы. Подобную же картину хозяйства можно встретить иногда и у собственников земли, которые находят, что „не стоит пахать более, как на хлеб насущный, — потому что трудно справиться с рабочими, обманывающими на каждом шагу; такие хозяева пашут десятин 30 (и то иногда исполняют им крестьяне в виде каких-нибудь отработков), а большую часть земли назначают под выпас принимаемаго скота, или гуртов, или раздают под посевы крестьянам соседних селений. Впрочем такия хозяйства частных владельцев, без реманента и служащих при экономии, составляют в Елисаветградском уезде исключение. Напротив, много можно встретить хозяйств, особенно в северной половине уезда и преимущественно землевладельцев из поляков и евреев, которыя обставлены служащими даже довольно роскошно. Тут можно встретить: и надсмотрщиков за полевыми работами, которые носят названия полевых атаманов, лановых, табельщиков, раздатчиков земли, картузов, объездчиков, подручных приставов или помощников прикащика; и специалистов по отделу скотоводства и птицеводства (шафмейстеров, или чехмейстеров, где есть овцеводство, личманов, атагасов и их подпасков, с кухарями и чабанами, чередников, конопасов, гуртоправов, гайдаев, табунщиков, скотарей разнаго рода, птичниц, свинарей, телятников и т. п.), также и по полевым работам (воловников и конных хозяев, плугатарей, погонычей, травянок, севачей, машинистов при косилках и жатках), и по надзору за током (токовых, гуменных, магазинщиков, ключников), за двором и домашним хозяйством (сторожей, доярок, коровниц, молочниц); наконец и специалистов по разным особым отделам хозяйства, в роде мирошников, машинистов при мукомольнях, кузнецов, молотобойцев, слесарей, плотников, садовников, пасечников и т. д. В имениях, лежащих на севере уезда, встречаются еще лесничие, полесовщики, лесные сторожа.

Кроме всех подобных должностей во многих имениях счетная бухгалтерская часть ведется очень подробно, вследствие чего в распоряжении управляющаго или его помощника находится кассир или конторщик, его помощники или писцы, которые ежедневно ведут учет рабочим и составляют план работ на завтрашний день; каждый день вечером в таких экономиях план этот, занесенный в особую книгу, представляется на утверждение управляющаго или эконома.

Разница между двумя последними названиями заключается в больших имениях в том, что эконом обыкновенно заведует одною какою-либо частью имения, а управляющий — всем имением. В меньших имениях, где нет управляющаго с жалованьем в 1000— 1500 руб., а обходятся только прикащиками, получающими 150—300 рублей, конечно нет и сложной бумажной отчетности и дело ведется проще: сам хозяин с вечера отдает приказы прикащику и сам же смотрит за исполнением работ.

Общим обычаем установлено, что все служащие в экономии, кроме получаемаго жалованья деньгами, пользуются даровою квартирою, отоплением и содержанием (ординарией), хотя и встречаются случаи, что служащие более высшаго ранга покупают себе продукты или в городе, или в экономии же. Иногда кроме денежнаго жалованья служащие получают по весу известное количество пудов хлеба разных сортов, сала и т. п. (ординария, паек, отсыпное); иногда в договоренную плату входит и право летовать и зимовать известное количество скота на пастбищах владельца.

Размеры платы служащим очень разнообразны, как можно видеть из следующих примеров. В одном имении в 638 десятин эконом получает 300 рублей в год и отопление, ключник 120 рублей и все содержание, кроме одежды, объездчик—60 руб. (за 6 месяцев), воловник— 60 руб. и харчи чередники — по 35—40 руб. в год. В другом имении (в 1990 десятин) — управляющий — 1200 рублей и право выпасать 4 коровы, конторщик — 200 руб. (и 3 коровы), приказчик и ключник — по 150 руб. (и 2 скотины), садовник — 150руб. (и 2), воловник — 90 руб. (и 2), надсмотрщик — 72 руб. (и 1), лановой — 60 руб. (и 1), сторож — 48 руб. (без провизии), конюх — 70руб. (и 1), кучер — 90руб. (и 3), помощник кучера — 60 руб. В третьем, похожем по размеру имении (2200), встречаем такия платы без всяких приплат натурою: управляющий — 400, помощник его — 100, ключник —120, машинист — 360, помощник его — 120, кузнец — 120, помощник его —80, молотобоец — 60, плотник — 120, помощник его — 60, объездчик — 100.

Приведенныя цифры показывают, что чего-либо установившагося в платах служащим при экономиях по разным специальностям, как-то встречается в Киевской губернии, где все эти служащие носят название оффициалистов, в Елисаветградском уезде нет. Из них мы видим, что не должностью в сельскохозяйственном быту определяется размер платы, а личными способностями или знаниями того или другаго служащаго и желанием хозяина обратить большее внимание на ту или другую сторону хозяйства.

В Елисаветградском уезде встречаются и такия экономии, где служащие не разделяются по специальностям, или должностям, а просто называются прикащиками старшими и младшими; так напр. в одном имении в 3924 десятины, кроме ключника, получающаго 80 руб. в год, старший прикащик получает 340 руб., два его помощника—по 120 руб., а еще больше младшие прикащики — 100 и 90 руб.; но и этих пяти прикащиков

оказывается мало в летнее время: тогда к ним в помощь нанимаются еще летние приказчики по 10—12 руб. в месяц. Затем в этой экономии нет более постоянных служащих, а все работы производятся поденными или месячными рабочими, труд которых в год вычислен в 70.000 рабочих дней. Отсутствие распределения занятий по точным специальностям иногда имеет основание в смене занятий зимних и летних. Так напр. машинист и его помощник (кочегар), исправляющие свои функции во время молотьбы, в другое время года работают в качестве кузнеца и молотобойца, а в других имениях — механика на паровой мельнице; воловый хозяин или воловник, обязанность котораго летом заключается в присмотре за рабочими полями и назначении их на ту или другую работу, вследствие чего он, тогда играет роль старшаго плугатаря, зимою иногда сверх того исполняет и роль ключника; или последний, который смотрит за амбаром, раздает рабочим провизию, инструменты и упряжь (ярма, хомуты и проч.), когда все рабочие переселяются в поле, тоже становится иногда и лановым, смотрящим за съемкой и перевозкой хлеба, за потравами и т. п. Конечно, такия совмещения обязанностей встречаются только в несложных хозяйствах; в тех же имениях, где есть контора, штат служащих всегда ужо подразделен по специальностям, и число специалистов бывает иногда даже, больше тех лиц, котория под именем чернорабочих могут быть назначены на любую работу. Так напр. в одном имении в 2107 десятин, числится служащих при специальных занятиях 27 душ, а могущих быть назначенными на разныя занятия только 17; наоборот есть имения, где на большее количество десятин специальных рабочих всего 3 — 4 человека, за то гораздо более годовых, сроковых и поденных чернорабочих.

В имениях с овцеводством бывает иногда по 2—3 десятка чабанов, тогда как полевых рабочих—очень мало. Вообще на число служащих (постоянных) в экономиях Елисаветградскаго уезда влияют разныя причины, так что если мы скажем, что в наших записях более чем о 350 имениях встречаются имения с 3 — 5 и с 30 — 50 поименованными по должностям служащими, то этим определится все то разнообразие, какое встречается среди частновладельческих хозяйств уезда. Понятно поэтому, что и стоимость содержания управления будет очень, разнообразна, и не может быть вычислена на десятину или другую какую-нибудь единицу. Вот примеры:

|

в имении в 638 дес. |

при 5 служащ. |

содерж. их обходится в 1580 р. |

|

1990 |

10 |

2190 |

|

2335 |

14 |

2480 |

|

2890 |

18 |

1840 |

|

4329 |

7 |

4000 |

|

11090 |

12 |

5800 |

Эти цифры подтверждают сказанное выше относительно разнообразия в устройстве хозяйств, хотя и указывают, что чем больше имения, тем меньше относительно расходов они несут на содержание управления. Так, в самом меньшем из этих имений (в 638 дес.) на I десятину земли приходится расходов на управление по 2 руб. 47 коп., а в наибольшими (в 11.090) только по 52 коп.

В способах ведения хозяйства, найме рабочих, обработке земли и т п. нет разницы между имениями, управляемыми за собственный счет владельцев, и сданными в долгосрочную аренду, так что все сказанное относится и к имениям втораго рода. Если же мы будем говорить о системах хозяйства, то разница между первыми и вторыми будет заключаться только в том, что арендаторы иногда бывают стеснены условиями, которыя им ставят владельцы при сдаче своих имений. Так как в этих условиях выражаются желания владельцев, то переходя к системам хозяйничанья на частновладельческих землях, мы приведем прежде всего главнейшие пункты таких условий. Иногда владельцы требуют от арендаторов употребления обязательно известных орудий обработки; так напр. в одном имении Компанеевской дачи находим в условии обязательство орать плугом одну и ту же землю не более 2-х лет, а на третий год— обрабатывать только ралом; в противном случае владелец штрафует арендатора работою съемки хлеба с 10 десятинной клетки.

На юге уезда встречаются подобныя же условия относительно пукаря (буккера): напр. в одном имении Буховецкой дачи из 375 десятин дозволяется „пукарить», т. е. обрабатывать буккером не более 50 десятин, а орать непременно плугом 175 десятин, оставляя остальныя 150 дес. — под выпасом и сенокосом. Но в большинстве случаев ограничения свободы арендатора заключаются в определении пространства земли, подлежащей обработке; оно выражается разными способами: на юге, где есть еще достаточно целины, встречаются требования сохранить известное ея количество, при чем на остальных землях предоставляется арендатору поступать как заблагоразсудится[39]; или наоборот — определено количество десятин целины, какое может ежегодно поднимать арендатор;[40] вообще на пространстве всего уезда встречаются условия, определяющия часть, какую может обрабатывать арендатор, или же условия, дозволяющия один и тот же участок пахать определенное число лет. Дальше требования владельцев не идут: указаний последовательности хлебов в севообороте, как то делает казенное управление, нет нигде; только в самых южных дачах изредка встречается запрещение сеять лен под ряд два года на одной ниве. Очень редко, почти в виде исключений, встречаются требования засевать однородным (или как в одном условии сказано „одномерным») — озимым или яровым хлебом целые ланы.[41] В большинстве же случаев арендатору предоставляется сеять, где угодно и что угодно. Раздавая от себя землю крестьянам мелкими участками (по 1 — 2 десятины), последний также часто руководится не требованиями общей системы полеводства в имении, а желаниями съемщиков, которые засевают взятые участки, как они выражаются,— „по усмотрению» и при том – «переступно», т. е. черезполосно, или оставляют их на сенокос и даже под толоку. В таких имениях черезполосица посевов на полях делает внешний вид их ничем неотличаюшимся от нивок крестьянскаго надела, так как тут рядом с десятиною овса или проса лежит десятина сенокоса или озимой пшеницы. При раздаче владельцами или арендаторами земли с копы встречаются требования только о глубине пахания; изредка определяется время озимой или яровой вспашки; но нигде мы не встречали требования владельца держаться той или иной системы полеводства. Только в самой «северной части уезда, где естественныя условия способствуют введению трепольной системы, уже и владельцы, и арендаторы, и мелкие съемщики придерживаются этой системы. Понятно, что при таком положении сельскохозяйственная культура больших имений почти ничем не отличается от порядков мелкой крестьянской культуры.

Во всяком случае требования владельцев при сдаче имений в аренду имеют большой интерес, так как они и при малой своей определенности указывают на существующие или создающияся системы полеваго хозяйства.

[31] Вот процентныя отношения общаго итога предыдущей таблицы.

|

% числа владельцев |

% числа десятин |

|

|

До 50 десятин |

28,6 |

1,1 |

|

От 50 до 100 дес. |

15,2 |

2,5 |

|

От 100 до 250 дес . |

19,6 |

6,4 |

|

От 250 до 500 дес. |

13,3 |

10,3 |

|

От 500 до 1000 дес. |

12,6 |

16,7 |

|

От 1000 до 2500 дес. |

7,9 |

25,3 |

|

От 2500 до 5000 дес. |

1,6 |

17,9 |

|

От 5000 до 10000 дес. |

0,8 |

10,7 |

|

Свыше 10000 дес. |

0,4 |

9,1 |

[32] При изготовлении карты громадное количество владений было нанесено на нее по размерам, при чем земли обществ и частных владельцев были везде строго отделены; но так как в некоторых, земских, дачах (каковы, напр., 11, 16, 17, 45 и 46,) многих планов не только у частных владельцев, но и у обществ нам не удалось видеть, то в этих дачах пришлось изобразить размеры землевладения схематически. Желание же поскорее отпечатать карту заставило Статистическое Отделение уничтожить на карте размеры владений (так как на заливку красок пошло бы очень много времени) и ограничиться только отделением общесвеннаго владения от, частнаго казеннаго, церковнаго и городскаго.

[33] Число фактических владельцев в среде духовных лиц так несоразмерно превосходить число юридических владельце потону, что они пожизненно пользуются ружными землями, составляющими собственность церквей, а не лиц.

[34]См. приложение V.

[35] Кроме отсутствия хозяев, во многих имениях, трудно было добыть обстоятельные сведения о способах ведения хозяйства по той причине, что владельцы, а чаще арендаторы, отзывались незнанием условий сельскаго хозяйства, таи как они начали хозяйничать очень недавно.

[36]Что остальные — чистые рантьеры, пользующиеся только доходом с своих имений, — доказывают записи о месте их жительства. Между последними мы встречаем не только близь лежащие города Вознесенск, Елисаветград, Злотополь, Звенигородку, Бобринец, Николаев, Херсон, Тирасполь и Одессу, но и очень далекие города России, как напр. Ригу, Севастополь, Зеньков, Орел, Змиев, Киев, Бердичев, Астрахань, Можайск, Харьков, Могилев-Подольск, Варшаву и т. п. Большинство отсутствующих владельцев живет в Одессе, но есть несколько живущих в Париже, Венеи вообще заграницею. Понятно, что все эти лица, нашедшия себедругия занятия, или живут без занятий на получаемую ренту, совершенно оторваны от сельскаго хозяйства родной земли, почему мы их и не считаем в числе хозяев, так как их место в уездезанимают или управляющие, или арендаторы.

[37] Особый вид отношения землевладельца к хлебопашцам, мы встретили в дер. Криво-Медеровой (Нечаевской дачи). Тут землевладелец отдать землевладельцам всю землю с постройками(так что за хаты они ему ничего не платят) и при том дает еще и оборотный капитал, а они с своей стороны дают только труд. При разделе доходов ему припадает 55%, а им —45%. Но такие случаи составляют исключение.

[38] Русов. Нежинский уезд. Киев 1880. Стр. 121. Несколько подходящия для сравнения цифры имеются в «Опыте изследования способов эксплуатации земель частных владельцев Екатеринославскаго уезда» (Екатеринослав 1884 г.). К сожалению, этом труде имения подразделены не по размерам владений, а по сословиям владельцев; но это подразделение дает освещение другой стороне дела, именно, склонности того или другаго сословия к земледелию, о чем у нас было сказано выше. Так, как в Екатеринославском уезде встречаются те же сословныя группы, что и в Елисаветградском, то мы приведем данныя об Екатеринославском уезде: под собственным хозяйством там находится у дворян 46,4°/о площади принадлежащей им земли, у мещан—60,8%, у купцов — 65,7%, у крестьян — 73,0%, и у колонистов— 82,5%; эти цифры, как и приведенные нами выше, также говорят о нерасположении дворянскаго сословия к сельскому хозяйству.

[39] Напр. в Солнцевской даче в имении в 2000 десятин дозволяется орать ежегодно по 850 десятин какой угодно земли, но с тем, чтобы по окончании 6-летняго срока аренды, арендатор сдал нетронутыми 200 десятин целины, в Еланецкой даче встречается условие за 6 лет поднять не более 1/5 части существующей целины; подобные же условия встречаются и на Братской даче.

[40] В одном имении Седневской дачи напр. арендаторы могут за 9 лет «сломать» только 30 десятин.

[41] Таково напр. условие в имении Семенастовской дачи, сданной в аренду товариществу крестьян, которые обязаны засевать одним каким-нибудь хлебом не менее целой клетки в 10 десятин. Другия условия см. в «Приложении» VI.