![[HOME]](/redesign/gerbik.gif)

<<< Повернутись |Початок|Далі>>>

II.ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.

§ 11. Колонизация Адександрийскаго уезда имеет тот же характер, который лежит на заселении всего Новороссийскаго края, а в частности бывших „вольностей запорожских", часть северной окраины которых он составлял1).

В ХVI веке организуется запорожское козачество и является сильной преградой для опустошительных набегов татарских орд на Украину. Естественная колонизация получает возможность распространяться все дальше и дальше к югу. Она усиливается, благодаря тем же причинам, которыя увеличивают численный состав запорожских казаков: малороссы беут как можно дальше от экономическаго и нравственнаго гнета польскаго общественнаго строя. Вслед за безсемейным козаком идет и семейное поспольство и по той же дороге—вдоль Днепра. Колонизация Украины дошедшая до р. Тясмина, должна была в ХVII веке перейти на ту сторону и двигаться по территории ненешняго Александрийскаго уезда; уже построился Крылов(Новогеоргиевск) на устье Тясмина, на правой стороне, Лесницкое (Федварь), Крюков и постепенно из хуторов и пасек на этой стороне Тясмина должны были возникать более крупныя поселения. Но в первой половиие ХVIII века начинаются события, совершенно изменяющия ход жизни.

Возстание Хмельницкаго и войны его с поляками останавливают мирное течение жизни. Край, дававший колонистов, направлявшихся к югу, разоряется не столько неприятелями—поляками, сколько союзниками—татарскими ордами, с которыми горькая нужда заставила Козаков побрататься.

Польша побеждена, Малая и Великая Россия возсоединились; но бурная жизнь в Украине не затихла. Разделение Малороссии Андрусовским договором на две половины создало междуусобия, и татары с турками непрестанно появлялись в правобережной Украине. Народ этот период назвал „Руиной". Страна называвшаяся поляками Египтом, удивлявшая иностранцев своим богатством даже после войн Хмельницкаго, после „руины" представляла собой пустыню. Летописец Величко в начале ХУШ века так описывает состояние правобережной Украины: „видел я многие города и замки безлюдные, опустелые, валы высокие, как горы, насыпанные трудами рук человеческих; видел развалины стен, приплюснутыя к земле, покрытыя плесенью, обросшия бурьяном, где гнездились гады и черви, видел покинутыя впусте привольныя украино—малороссийския поля, раскидистый долины, прекрасные рощи и дубравы, обширные сады, реки, пруды, озера, заросшия мхом, тростником и сорною травою; видел на разных местах и множество кос:т::^Чт:.:лх. которым было покровозг одно небо, видел и спрашивал жь у»Е своем: кто были эти? вот она —эта Украина, которую поляки вареклн раем света польскаго, эта Украина, которая перед войнами Хмельшщсаго была второю обетозанною землею, прекрасная, всякими благами изобыовавшая наша отчизна, Украина малороссийская, обращенная Богом в пустыню, лишенная безвестно своих прежних обитателей, предков наших"2). В таком положении находилась страна, лежащая севернее Александрийскаго уезда, откуда должны были являться поселенцы на незаселенныя вольныя степи „дикаго поля". Но

.... вытоптала орда киньмы маленькии диты,

Ой маленькых вытоптала, велыкых забрала,

Назад рукы постягала, пид хана погнала.

—поет народ, а кто мог—бежал на левый берег Днепра; такими правобережными „прочанами" была переполнена вся левобережная Украина.

Такая благодатная страна, как правобережная Украина, не могла долго лежать впусте: как только наступало кратковременное затишье даже во время руины, население леваго берега Днепра стремилось на правый. Ни договоры России с Портой и с Поляками о том, чтобы страна между Днепром и Бугом оставалась пустыней, ни строгие караулы, поставленные гетманами вдоль Днепра, ни их универсалы, запрещавшие переселение на правый берег под страхом „безмилосерднаго отобрания всего имущества и всегдашняго сидения в тюрьме" — ничто не останавливало движения к заселению покинутой благодатной страны. Не только оставшиеея без поселения правобережные прочане, но и коренные левобережные малоросияне и даже жители слободских полков прорывались на правую сторону Днепра, обходя сторожу дикими степями. Переселенцы очевидно переходили Днепр ниже Кременчуга и направлялись на свои пепелища в Киевской губернии проходя по нынешнему Александрийскому уезду. Несомненно, известная доля этих переселенцев оставалась на пути возле Чернаго леса, в по Тясминьи и по р. Цыбульнику. Все эти места, в то время лесистыя, давали возможность строиться, а в случае нападения неприятеля — прятаться в лесах и камышах. Свое предположение мы основываем на том, что по достоверным преданиям в 1736 г. татарами была разорена Дмитровка и в ней церковь3), а в 1745 году были уже церкви: в Стецовке, Нестеровке (Вершац), Глиной, Уховке, Цыбулеве, Каменке-Потоцкой, Табурище, а в Крылове (Новогеоргиевске) было даже 2 церкви4). Заселение в Александрийском уезде в это время происходило на землях, не имевших фактических владельцев, так как запорожские козаки, которым принадлежала земля на юге от Тясмина после измены Петру Великому (1709 г.) удалились в пределы крымскаго хана (Алешки) и „вольности запорожския" оставались без владельцев; основавшияся же слободы находились в управлении гетмана.

Во время же пребывания запорожцев под крымским ханом (до 1733 г.) в Александрийском уезде начали появляться слободы, основанныя великороссами раскольниками: Плоское и Знаменка (1730—31 г.). В 1733 г. возвращаются запорожцы под русския знамена, получают прощение и все те «вольности» (земли), которыя были отведены запорожцам еще Стефаном Баторием в 1576 г. Вскоре после своего возвращения в пределы вольностей, запорожцы разсееваются по всему их необозримому пространству и основывают зимовники, где „комыши (травы) оздобни, воды довольни".

Среднее разстояние между зимовниками было громадное, верст более 20. Средства к жизни давало главным образом скотоводство и охота за зверем и рыбой. Из распоряжений коша видно, что садоводство (родючее дерево) было в большом почете у запорожцев; кош старался о сохранении лесов; пчеловодство составляло обычное занятие престарелых запорожцев. Хлебопашество, благодаря своеобразной жизни запорожцев и тем климатическим особенностям, которыми и теперь отличаются новороссийския степи, было развито слабо. Колонизаторы степей позднейшаго времени о качестве почвы отзывались так: „сии степи надобно бы оставить для скотоводства, а не заставлять на оных мучиться людей"5). Если такими представлялись земли «вольностей запорожских" человеку, обрабатывавшему землю крепостным трудом, то естественно, что запорожцы, могшие работать только сами, не обращали внимания на занятие трудное и малоприбыльное.

Кроме зимовников запорожцев сичевиков, неженатых, по привольной степи селились хуторами целыми слободами посполитые — женатые. В то время, как на панских землях правобережной Украины и на землях генеральной и всякаго рода полковой старшины левобережной Украины поселенцы должны были работать большую или меньшую „панщину" — поселенцы на землях запорожских платили только по 1 руб. с семьи и имели право пользоваться всем привольем; платеж этот был поднять только после 1758 г. до 1 руб. 50 коп. Естественно, что такия условия жизни привлекали значительное число поселенцев на запорожския земли. Страна постепенно с севера к югу начала заселяться.

С половины XVIII века в пределах Александрийскаго уезда появляются новые колонизаторы — «сербы», вызванные русским правительством из Австрии для заселения северных окраин запорожских земель. Правительство желало по северной окраине запорожских земель создать население с такой организацией, какая существовала в Венгрии вдоль леваго берега рр. Савы и Дуная и находило нужным заселить страну выходцами из тех же мест. Какова была эта колонизация и насколько новые колонизаторы были сербы, нами достаточно выяснено в описании Елисаветградскаго уезда6); здесь мы только приведем характеристику этих колонизаторов, сделанную их же начальником Семеном Пишчевичем.... „были всего вор наголо и пьяницы прегоркие; наволочь то такая была, что хуже спекать нигде неможно, между имыж были оружейные лесовые настоящии разбойники, и где только чего на ночлегах и проездом чрез жилища и в корчмах захватют и сорват могут то уж было их"7). Хотя так характеризует Пищевич не своих сербов, а „черногорцев", которых ему было поручено привести из Триеста в Россию, но можно думать, что и те „вербувци", которых набирал сам Пищевич в Венгрии и в правобережной Украине из дезертиров польских войск и всякаго шатающагося люда, между которыми попадались „природные турки и татаре", были не лучших нравственных качеств. Да и сами руководители колонизации—Хорват, Петрович и др. в характеристике Пищевича являются слишком плохими образцами добродетели. Правительство, перед которым тщательно скрывались все неказовыя стороны переселенцев, и не могло знать, что в противовес запорожцам с громадными затратами денег поселяются люди низшей культуры. В то время еще не было в обществе сознания, что люди, для которых ibi patria — ubi bene, могут быть только поддонками того общества, которое они оставляют. К счастию для страны, новых колонизаторов „сербов" и „черногорцев" было ничтожное количество и оно потонуло в массе населения, которое колонизаторы застали живущим крепкой оседлой жизнью и имеющим свои церкви.

Кош запорожский не имел обыкновения обнаруживать перед русским правительством, сколько на его вольностях находится поселенцев; не было выгодно и Хорвату заявлять правительству, сколько он нашел в отведенной ему стране населения. Ему гораздо приятнее было показать свою колонизаторскую силу и значение и указать, что он из пустыни мановением руки создает населенную страну. Поэтому мы не можем представить сколько-нибудь точную цифру поселенцев, которых застал Хорват в Александрийском уезде, но судя по поселениям, имевшим церкви до 1745 года, о которых мы упомянули выше, можно думать, что все важнейшия поселения, существующия теперь, были уже тогда в зародыше. Из разсказов местных жителей, которым, впрочем, не всегда можно верить, оказывается, что еще следующия поселения Александрийскаго уезда были запорожскими зимовниками: Браиловка, Белецковка, Скубеевка, Андрусовка, Колонтаев, Иванковцы, Янов, Кобзаревка, Скалевая, Таловая Балка, Поповка, Васильевка, Серебрянная, Косовка, Диковка, хх. по Черному лесу: Водянский, Уховский и Лагерской, Красноселье, Машорин, Пантазиевка, Протопоповка, Куколовка, Федоровка, Приютовка, Девичье Поле, Новостародуб, Федоровка (Инджириевка), Головковка, Новая Прага, Душенькевичевка, Аджамка, Калиновка, Ингульская Каменка, Дрейлингоф, Белополье, Спасово, Чечелеевка, Петрово, Лелековка, Савовка, Сытаевка и Грузкая.

Очень возможно, что кроме поименованных поселений еще и другия были запорожскими зимовниками; может быть даже были поселения, как например Ульяновка, от которых теперь не осталось и следов. В д. Любомирке жители при рытье погребов находят „печины", доказывающия существование здесь поселения, но что это были за люди, население нынешнее не знает: „были вольные люди и сохраняли свою вольность во все время владения землей князем Любомирским (позже 1801 г.), а когда новый владелец Дунин хотел их закрепостить, они ушли. На места их были поселены 12 семей крепостных из поселений Елисаветградскаго уезда (Андреевка, Шмитова, Пекарева и Троянова)". Разорение запорожскаго Коша (1775 года) и изгнание запорожцев из их вольностей не могло способствовать сохранению в народе воспоминаний о старине; для современнаго жителя Александрийскаго уезда запорожец и гайдамака — синонимы и люди чуждые.

Колонизация сербов в смысле вселения особой национальности не имела и не имеет никакого значения. Но факт этот важен по своему значению в смысле правовых отношений населения к земле вольностей запорожских. С этого момента начинается тот поворот в отношениях центральнаго правительства к запорожскому козачеству и занимаемым ими вольностям, которыя, постепенно осложняясь, привели к уничтожению самаго запорожскаго козачества.

В ВЫСОЧАЙШЕЙ грамоте, данной ИМПЕРАТРИЦЕЙ гетману Разумовскому (9 сентября 1751 г.) сказано, что для поселения приходящих в Россию людей, из которых должны были составиться гусарские и пандурские поселенные полки, отвести должно в Заднепрских местах, начав от устья р. Кагарлыка (впадает в р. Синюху в Елисаветградском уезде) прямою линиею до верховья р. Тура (Турия, впадает в Бол. Высь), а с верховья р. Тура по устье р. Каменки (приток Ингула), от устья р. Каменки на верховья р. Березовки (приток Ингульца), на вершину р. Омельника, и по оной вниз даже до устья ея, где она в Днепр впадает, уступая от Польских границ на 20 верст. Население, существовавшее на этих землях, должно было выселиться, но куда—не было указано и оно осталось, войдя в составь Новой Сербии. Показанныя границы Новой Сербии захватывают собой около половины нынешняго Александрийскаго уезда. К этой первой урезке земель запорожцы очевидно отнеслись спокойно, так как возвратившись из „под хана" они застали эти земли заселенными и находящимися под региментом гетманским.

Но еще сербы не успели обжиться на отведенных им местам, как у них начались споры с запорожскими казаками за земельныя владения. Новопришедшие славяне не довольствовались отведенной им землей и постоянно захватывали земли запорожцев, которые спорили с ними на словах и на бумаге, угрожая поддерживать свои права оружием против незаконно „влазящих" в их „худобу" пришлецов. Уже в 1756 г. была назначена Правительством комиссия для разрешения недоразумений о земельных владениях и положено было сделать формальное описание земель. Но как эта, так и другия комиссии, назначавшияся для этой цели, ничем не оканчивались.

Последующия историческия события, войны с турками и татарами повели к расширению территории Российской империи и Запорожския вольности явились не пограничной областью, а внутренней. Раздача земель в частныя руки громадными участками, с целью заселения их и как награда служилым людям, повела к большему и большему обрезыванию земель запорожских. Запорожцы, чем ближе к концу своего существования, тем чаще посылали свои депутации в Петербурга с просьбами о возстановлении границ своих земельных владений: возили туда копии с жалованных грамот, обезпечивающих их земельныя владения, но Правительство в архивах Сената, военной коллегии и коллегии иностранных дел не могло отыскать документов, подтверждающих предъявляемыя запорожцами права.

Наконец, как принято выражаться, „Запорожье отжило свою историческую роль" и в 1775 г. Сечь была уничтожена, и уничтожен тот порядок земельнаго владения, который оставался в юго-восточной части Александрийскаго уезда. Земли, остававшаяся в Александрийском уезде за чертой Елисаветградской провинции были розданы в частное владение, которое вскоре было закреплено генеральным межеванием, начавшимся в Александрийском уезде в 1777 году.

Еще раньше уничтожения запорожцев была переформирована в административном отношении Новая Сербия. Хорват в 1763 г. был удален. Его самодержавная колонизаторская деятельность дошла до того, что бывшие поселенцы начали убегать за р. Буг, в Ананьевский уезд и основывать там „ханския слободы". Несомненно значительная часть этих „втикачей" наполнила собой ряды гайдамак8), имевших своим операционным базисом сначала Черный лес, а затем Мигийский остров на р. Буге. После удаления Хорвата Ново-Сербия переименована в Новороссийскую губернию с подчинением военной коллегии, а с 1767 года перешла в ведение Киевскаго генерал-губернатора. Во все это время продолжалась раздача земель в частное владение и под заселение чернаго и желтаго легких кавалерийских полков, для чего дозволено было даже малороссиянам (с левобережной Украины) с ведома своего главнаго командира переселяться в Новороссию, лишь бы только степь больше и больше заселялась. К этому же времени (1767 года) относится признание права существования за раскольничьими поселениями Клинцами и Никольским до „дальнейшаго об них распоряжения". Выход же новых поселенцев раскольников из Малороссии тем же указом запрещался. Но великорусские раскольники в Александрийском уезде увеличились выселенцами из за Днестра (1772): их оттуда послал Румянцев и они пополнили собой поселения Плоское, Калиновку и Золотаревку. В 1768 году было сделано распоряжение генерал губернатором Воейковым бригадиру Черткову о водворении в Елисаветградской провинции „казацкаго атамана Сухины с шестьдесят двумя человеками польских казаков"... „Принять их ласково и поместить между настоящими в Елисаветградской провинции поселянами, не заводя особых для них поселений, пока замешательства в Польше продолжаться будут, а притом дозволить им пользоваться всеми теми выгодами, кои согласоваться могут с узаконениями по тамошнему месту учиненными. Сие разумеется и о тех польских казаках, кои впредь из Польской Украины по объявлению сих выходцев с таким же точно намерением, с каким и они прибили, выходить будут"9). Местныя предания указывают на значительныя переселения жителей из правобережной (Польской) Украины в Александрийский уезд. Переселения эти увеличились с началом деятельности Барской конфедерации.

Мы не станем следить за дальнейшим административным делением территории нынешняго Александрийскаго уезда, так как ни подчинение его Екатеринославскому наместничеству, ни Вознесенской губ. не влияло на внутреннюю жизнь населения и не изменяло тех правовых отношений населения к земле, которыя мало по малу выяснялись и принимали устойчивыя формы. Здесь мы только упомянем о появлении на территории Александрийскаго уезда Бугскаго казачьяго войска, которое образовалось в пределах Турции из бездомовых людей разных национальностей, по преимуществу православнаго вероисповедания. В 1768 г. это войско под руководством своего полковника Петра Скаржипскаго перешло „под царскую руку" и было поселено (1770 г.) между прочим и в Александрийском уезде в станицах: Михайловке (Елисаветградка), Красносельи, Гутницкой, Нерубайке, Кучеровке (существующия и ныне поселения), Лозоватке, Лагерях, Новогригорьевке, Сердечной, Рудой, Уховке и Водяной (некоторыя из этих поселений существуют в виде хуторов Чернолесскаго лесничества). После 1797 года Бугские казаки были обращены в крепостных и только в 1803 г. быть казаков возстановлен Императором Александром Благословенным и в 1807 г. в упомянутых станицах было 840 дворов с населением 3361 душ, которые владели 43.945 дес. удобной земли; в 1817 г. войско было упразднено и вошло в состав „военнаго поселения". Как заводились военный поселения и характеристику их жизни мы представим после, а пока взглянем, какия формы приняло землевладение, после уничтожения Запорожья.

Мы раньше упомянули, что генеральное межевание началось в Александрийском уезде в 1777 г., но оно продолжалось и исправлялось долго, главная масса дач определена в 1800—1810 годах; таким образом данныя генеральнаго межевания относятся к этому периоду и хотя он значительно удален от первоначальной раздачи земель, но более ранних сведений о распределении землевладения в Александрийском уезде нет.

Нынешний Александрийский уезд генеральным межеванием разделен на 434 дачи из коих 65 дач, пространством в 405.777.9 дес., принадлежало казне и поселенным ротам бывших гусарских и пандурских полков и части Бугскаго войска. На этом пространстве находилось: 1 город (Новогеоргиевск), 1 местечко (Петроковка), 55 сел, 11 селец и деревень, 5 хуторов и 9 дач были пустоши. В этих поселениях было: 58 церквей и 4 часовни. Население состояло из 13.669 дворов с 38.449 мужчин и 36.447 женщин. У населения было: 93 пруда, 27 водяных мельниц и 307 ветряных. Остальная дачи генеральнаго межевания (исключая 1 для г. Александрии) 368 принадлежали частным владельцам и обнимали собой пространство в 465.064,7 дес. Эта земля разделялась между 359 владельцами, между которыми были уже наследники первых владельцев земли; всех фамилий владельцев было 231, из них очень немногие существуют до настоящаго времени. Большинство владельцев по генеральному межеванию — имели обер-офицерские чины (164), штаб-офицеров было 62, генералов 9, князей 4, граф 1, и камергер 1. Из штатских чиновников было: тайный советник 1, коллежский—1, надворных советников и коллежских ассесоров—21 более низших чиновников—25; неслужилых дворян 44, купцов 6, не обозначено чина—10 и 6 владельцев имели малороссийские чины (2 эсаула, 1 хорунжий полковой, 1 сотник, 1 войсковой товарищ и 1 шляхтич); были ли последние из чиновников войска запорожскаго или чиновники из Гетманщины, этого мы определить не можем, но судя потому, что лица одной и той же фамилии (Звенигородские, Лещенки, Юзефовичи) носили звания малороссийских чинов и русских, можно предполагать, что многие владельцы из местных людей показаны в генеральном межевании российскими чинами, которыми часто жаловалась малороссийская старшина.

В дачах частнаго владения было 25 сел, 257 деревень и „селец", 33 хутора и 56 дач были пустоши. Население состояло из 9.264 дворов, в которых было 26.155 мужчин и 24.552 женщины; церквей было 34, прудов 205, водяных мельниц 68, ветряных 133; кроме того, было 14 винокурень, заводов кирпичных 1, конских заводов 3 и 1 овчарный (шленка).

Частновладельческия земли заселялись главным образом людьми из Киевской и Полтавской губернии; в большинстве это были вольные люди искавшие „слобод"; нынешнее поколение называет своих предков «вербунцями» или „сбродом". В более позднее время из тех же местностей приселялись крепостные, купленные или же полученные в приданное. Кроме Киевской и Полтавской губернии население Александрийскому уезду давали крепостные из Московской губернии—д. Козыревка, Орловской—д. Канатова, Марьяновка (Меркулова), Николаевна (Лазаревича), Маловодяная (Федоровка), Ульяновка, Макаровка (Ивановка), Тамбовской (часть д. Комбурлеевки), Курской—большая часть дер. Комбурлеевки, дер. Снежкова, Богоблагодатная (Поповка), Черниговской (Скалевая, Пантазиевка) и из Белоруссии (Федорки, Мироновка, Константиновна (Марковичева), Аудиторовка (2 семьи), Юлкаловка, Корбовка). Во все поименованныя поселения крепостные из означенных губерний вошли только как часть к бывшему уже населению и в большей или меньшей степени слились с коренным малорусским населением; только одна д. Комбурлеевка, населенная из Тамбовской и Курской губернии, представляла собой сплошное великорусское население. Наиболее неблагоприятно действовало переселение на Белоруссов, которые, как гласит предание, с жадностию накидывались на хлеб и умирали.

В первое время колонизации страны частными владельцами поселенцы селились на весьма льготных основаниях: притеснение могло вызнать месть. Были нередкие случаи убийства помещиков „гайдамаками". Владельцы давали поселенцам даже скот. Водка при зазывах на слободу играла большую роль. С распространением крепостнаго права и на Малороссию (1782 г.) переход людей с места на место не мог совершаться так легко, как прежде, но малонаселенность страны, необходимость иметь работников заставляли помещиков переманивать людей и скрывать их так, что никакие поиски не могли ничего открыть. Это обстоятельство заставляло помещиков обходится с крестьянами более или менее гуманно и давать им возможныя льготы.

В архиве Талово-Балковской экономии существует „книга, являющая Таловских мужиков сколько кто имеет пар волов, рогатых скотин, старых овец, лошадей, ульев с пчелами, и что с оных положено взыскивать денег". Составлена 27 августа 1800 года. Тогда была положена плата: с 1 пары волов—1 р. 50 коп., с 1 рогатой скотины (гулевой и коровы)—25 коп., с лошади—75 коп., с 1 старой овцы —5 коп., с 1 улья пчел—25 коп., с 1 ветряной мельницы—3 руб. „Сие распоряжение учреждено самим генералом" (Федор. Арсеньев. Боронским). Из самой ведомости видно, что хозяйства, неимевшия скота или имевшия только 1 „рогатую скотину" платили по 1 руб. Всех мужиков по ведомости считалось 151, которые имели: 174 пары волов (348 штук), 469 штук „рогатой скотины" 1.822 старой овцы, 42 лошади и 138 ульев с пчелами10). Кроме мужиков по ведомости считается еще 17 „бездворных", которые не имели никакого скота и платили по 1 руб. Весь платеж села равнялся 569 р. 35 к. Если судить о благосостоянии крестьян по количеству имеющагося у них скота, то благосостояние крестьян в 1800 году и 1886 г. выразится в следующих пропорциональных отношениях зажиточности.

|

|

Хозяйств |

||||||||

|

Без |

С мел. |

С 1 |

С 2 |

С 3-4 |

С 5-7 |

С 8-18 |

Свыше |

||

|

В 1800 г. |

Число |

25 |

17 |

11 |

60 |

38 |

12 |

5 |

— |

|

В %% |

14,9 |

10,1 |

6,5 |

35,7 |

22,6 |

7,2 |

3 |

— |

|

|

В 1886 г. |

Число |

57 |

49 |

18 |

113 |

49 |

9 |

2 |

1 |

|

В %% |

19,1 |

16,4 |

6 |

37,9 |

16,4 |

3 |

0,7 |

0,3 |

|

В число хозяев 1800 г. неимеющих скота мы ввели и „бездворных", вследствие чего % хозяйств, имеющих скот соответственно понизился, но и при этом оказывается, что лучшее среднее обезпечение хозяйств скотом и более равномерное распределение его между хозяйствами было в 1800 году.

Конечно по Таловским мужикам нельзя судить о положении всего крестьянства в уезде в означенное время. Во всяком случае можно думать, что положение крестьян должно было ухудшиться после известнаго указа от 9 ноября 1827 года, повелевавшаго беглым и бродягам, наполнявшим собой Новороссию, приписываться к помещикам и в казенныя поселения под опасением арестанских рот (для старших 35летняго возраста), рекрутчины и ссылки в Сибирь на поселение (неспособных для первых двух категорий и женщин).

Подвести итог действительной жизни крестьянства, находившегося во владении помещиков нет данных, так как картины крепостной жизни рисуют только отдельные случаи, характеризующие личности владельцев.

В ином положении находилось население, превращенное из гусар, пандуров и Бугских козаков в военных поселян. Жизнь всех их зависела от одной воли и шла по одному общему регламенту. Для характеристики условий этой жизни мы воспользуемся записками сенатора А. Я. Стороженка11), бывшаго начальником штаба военных поселений Херсонской и Екатеринославской губ.

Военныя поселения были устроены по мысли всесильнаго в свое время графа Аракчеева; по определению этого вельможи (§ 1 Положения о поселениях) „военный поселянин есть хозяин дома и земли, а дабы отличить прилежнаго от нерадиваго, последний, по удостоверению главнаго над военными поселениями начальника, лишается всей нажитой им собственности и ссылается в Сибирь на поселение". При введении поселений „Бугские козаки, служившие в войны турецкую и французскую и привыкшие к вольной козацкой жизни, бунтовались при переименованы их в уланы; не были довольны тем и свободные поселяне, помнившие свое гусарство.

„Надобно было укротить неповиновение доказывающих древния права свои и привиллегии, выслуженныя ими на войнах, для чего необходимы были строгия меры, коими укрощено наконец буйство этой вольницы. Такия меры всегда бывают неразлучны с примерными наказаниями виновных".

„Признаваемых зачинщиками неповиновения гоняли сквозь строй; многие в том числе штаб и обер-офицеры бывшаго Бугскаго войска сосланы в Сибирь, что хотя прекратило сопротивление явное, но не могло расположить умы в пользу военных населений. Смуты, страх, недоверчивость изображались на физиономиях мрачных, проклинавших в тайне уланщину".

„Новое поселение разделялось на округи полков, коим даны были Высочайшия грамоты, заключаюшия в себе благодетельную мысль Государя: что округу военных поселян даются земли им занимаемыя со всеми угодьями; что жители округа не будут платить никаких государственных податей, а только содержать будут водворенный в оном полк, который укомплектовываться будет впредь из жителей округа, и со временем в составь его войдут сыны и внуки поселян настоящих хозяев; следовательно, состоящие на службе не будут разлучаться с семействами своими среди коих приобретут успокоение и призрение в старости.

„Хлебопашец приобретает нужныя ему сведения из преданий, на собственных опытов, коих строевые офицеры, вышедшие с полками на поселение, иметь не могли, равно как не имело их и высшее начальство; следовательно, все относящееся к хозяйству шло на обум. Поелику же наружный порядок и устройство легче, нежели внутреннее распоряжение, то и начали рыть канавы, проводить дороги, делать мостики, красить ворота, устраивать по одному образцу плуги, воловую упряжь, бороны и проч.

„Работы эти производились военными поселянами, хозяевами, кои отрывались от хлебопашества, теряли охоту к домоводству, ожидали безпрестанных перемен и не были уверены в своей собственности.

„Тотчас по вводе полков в округи предписано было составить из оседлых поселян три поселенные эскадрона, в кои поступали хозяева, три резервные эскадрона из помощников их и устроить кантонистские эскадроны из мальчиков от 10до 18 лет.

„Всех этих людей приказано было обмундировать и вооружить ... Сверх того предписано было строить полковые штабы и комитеты, манежи, цейхгаузы и тому под. строения.... Нужны ли были такия постройки или нет, тут дело условное; но обмундировывать и вооружать целую популяцию,— кажется нужды не было, в чем через 10 лет само Правительство удостоверилось. Между тем сколько горя, сколько палок перенесли бедные люди, на коих натянули узкие мундиры и дав им сабли, пики и пистолеты, учили стойке, маршированию и как употреблять оружие".

Дивизионные и полковые штабы были расположены в местечках, „но графу Аракчееву, видящему вещи с своей точки зрения, вздумалось выгнать купечество и мещанство из городов и местечек, дабы выстроить в них но плану поселянские дома и помещения для лиц и управлений военнаго поселения".

„Положено было в дивизионных штабах устроить обширныя площади, и например: город Миргород (Новомиргород), бывший некогда губернским, дивизионный начальник Трощинский до того допланировал, что по пустырям и по огромному плацу, среди белаго дня, бегали волки".

Военно-поселянческая прямолинейная планировка не только ломала строения (за которыя казна платила), изгоняла мещан и купцов из местечек и городов, но она уничтожала целыя поселения: Рудая, Плоское, Веселый (Красный) Кут, Уховка, Ульяновка, Водяное, Лагери были уничтожены; жители были переведены частью в ближайшия поселения, частью в Бессарабию и Таврическую губ. В это же время был уничтожен Спасо-Преображенский монастырь, находившийся в Черном лесу.

Продолжаем выписку из записок сенатора Стороженка:

„По водворении полков в округах военных поселений оказалось невозможным, чтобы каждый хозяин кормил и состоящаго на службе улана и лошадь его из собственных своих запасов. Оказались также необходимыми и запасные хлебные магазины, об этом начали писать разные проэкты; но как ни крутились в области неведения, должны были обратиться к роду барщины т. е. установили общественные посевы, и чтобы каждый округ военнаго поселения накашивал полную годовую пропорцию сена для полка, на удобных сенокосных степях, общим нарядом косарей и гребцов".

Поселяне работали 3 дня на себя, а 3 дня для казны, по воскресениям и праздникам, после обедни занимались строевым учением.

С восшествием на престол ИМПЕРАТОРА Николая Павловича было отменено обмундирование и вооружение военных поселян; вместе с тем были сделаны изменения, касавшияся военно-хозяйственной части расположенных в военных поселениях полков. Поселяне были разделены на три категории с точки зрения экономической благосостоятельности: в 1 разряд вошли поселяне, имеющие не менее 2 пар волов, во 2 разряд вошли имевшие только 1 пару, а 3 разряд составляли „нехозяева" — неимеющие рабочаго скота. Хозяину перваго разряда давалось 12дес. пахатной и сенокосной земли, второразрядному — 6 дес., а третеразрядному - 3 десят. Совокупность хозяев всех трех разрядов был „номер", на обязанности котораго лежало содержать одного солдата.

В неурожайные годы обедневшие номера получали пособие в виде муки для продовольствия постояльца. Все поселяне от 16 летняго возраста и до 60 летняго мужчины, а женщины до 50-ти лет должны были работать на казну. Хотя дети были и освобождены от работы, но, где было возможно, должны были ловить пьявки. На обязанности каждой волости лежало обработать и собрать: 140 дес. пшеницы, 800 ржи, 900 овса, 600 ячменя и скосить 1800 десятин сена. Рожь шла на продовольствие кантонистских эскадронов и батарей, служащих, инвалидов и рабочих баталионов и рот; овес, ячмень и сено шло для кавалерии, а пшеница продавалась и деньги шли на украшение церквей, покупку волов для парков и на образование мирскаго капитала12).

Чтобы покончить с внутренним бытом военных поселян, скажем словами сенатора Стороженка о кантонистских школах, подготовлявших новыя поколения.

„Предписано было устроить полковыя и эскадронныя школы для обучения кантонистов, т. е. всех мальчиков без изъятия: читать, писать, арифметическим правилам и вытверживать на память такое множество пунктов, относящихся к субординации, в том числе все Суворовския поговорки, что дети были совершенно отрываемы от хозяйства, ни в чем не помогали родителям, отвыкали от самых необходимых трудов хлебопашества.

„Наконец заведены были женския школы. Девочек одели в круглыя платья полковаго цвета, а военныя дамы сделались директрисами этих институтов.—Матери плакали, посылая девочек в школу; и было чего, ибо кончившая учение приносила в дом не помощь, а разврат и непослушание власти родительской.

„Полковые командиры из угождения высшему начальству выдумывали разныя проделки с кантонистами. Учили их карусельной езде, на маленьких лошадях, для сего именно покупаемых, а бригадный генерал, управлявший потом округами кирасирских полков, Степан Семенович Храповицкий простер угождение себе и туманение начальства до такой степени, что его кантонистская школа в Елисаветграде знала не только все стихотворения, а особенно басни, написанные нашими писателями, но могла состязаться с любым кадетским корпусом в сведениях математических, кои самому Храповицкому известны были только как номенклатура наук, о которых он читал в журналах".

Быт поселян конечно находился в зависимости не только от внешняго регламента, но и от качества начальников—офицеров, ближайших своих командиров. Лиц этих сенатор Стороженко характеризует так: „все лучшие офицеры, а особенно те, которые имели какой-нибудь кусок насущнаго хлеба, оставили службу навсегда; остающееся же в оной по необходимости были жалкие, слепые исполнители дикой воли. Истинное честолюбие и благородство исчезло; не было никакого соревнования и во всем проявлялся обман требуемаго наружностью мнимаго порядка13). Преследования сближают и безнравственных. Трудно было видеть истину". Очевидно качественный состав этих начальников не улучшился и с устранением Аракчеева. В воспоминаниях священника Пр. Павловича „о жизни и службе в военном поселении", воспоминаниях, правда, касающихся не Александрийскаго уезда, но относящихся к последним годам существования поселений встречаем такую характеристику: „относиться ко всем и ко всему безсердечно и безучастно, жить в свое удовольствие, да власть свою являть, не стесняясь, было неотемлемою доблестию большей части деятелей поселения. Впрочем чего и ждать от таких лиц, какими в большинстве запружалось это, воистину несчастное, поселение, и где разумные и добрые деятели являлись как то нечаянно, точно по ошибке, и изредка, как счастливые дни в жизни человека14)".

Воспоминания нынешних крестьян о военно-поселянческой жизни наполнены ужасами. Боязнь возвращения опять военных поселений послужила причиной следующаго факта. После уничтожения военных поселений г. Новогеоргиевск просил о наделении его выгонной землей, но так как подходящей свободной земли не было, то казна предложила следующую комбинацию: если бывшие поселяне пожелают перейти в разряд мещан, то надельная земля, причитающаяся им, будет отдана городу. Когда это было предложено поселянам, то из 950 ревизских душ 228 пожелали перейти в мещане и обезземелиться; этот свой переход новые мещане мотивируют тем, что они боялись возобновления военных поселений.

Разсказы современных крестьян о жизни их при военных поселениях приводят каждаго безпристрастнаго наблюдателя к тому заключению, что жизнь их была несравненно хуже жизни бывших помещичьих крестьян; зато последующия события были более благоприятны для военных поселян, чем для помещичьих крестьян. С 1858 года были прекращены казенные посевы и за военно-поселенческим начальством оставлено было только наблюдете в хозяйственном отношении, а в остальных отношениях поселяне стали подчинены общим учреждениям. В начале 1866 года поселяне окончательно сданы мировым посредникам. В надел бывшие военные поселяне Александрийскаго уезда получили в среднем по 5,6 десятины, за которую они платили оброк (97,3 кои. за десятину) до Высочайшаго повеления, состоявшагося 12 июня 1886 года, а с этого времени стали платить выкуп в среднем но 90,8 коп. от десятины. Помещичьи крестьяне оказались наделенными гораздо беднее: высший надел (во второй ыестности) 4,5 дес. получили только 16 обществ, для остальных обществ величина надела определяла в 3,6 дес, и земля им досталась дороже: но 2 р. 5)7 коп. выкупа за десятину в первой местности, в которой находятся все бывшие военные поселяне, и по 1 р. 60 к. во второй местности. В 1881 г. по состоявшемуся понижению выкупных платежей, они уменьшены в Александрийском уезде до 1 р. 77;1 к. для первой местности и до 1 р. 37,7 к. во второй местности. Этот разсчет сделан для нолучивших полный надел; выкупные же платежи крестьян на уменьшенном наделе выходят более высокими15).

После реформы 1861 года и уравнения всех сословий в правах имущественных начался небывалый до сего времени переход земельных владений из рук в руки. Крестьяне, купцы, мещане получили полную свободу приобретать .земли в личную собственность. Рядом с этим крестьяне получили возможность передвижения и переселения, что дало возможность Александрийекому уезду обогатиться населением, так как он был менее населен, чем соседния Полтавская и Киевская губернии. С 1870 года казна начинает заселять свои земли, которыя остались за наделением бывших военных поселян, раздавая их отставным солдатам, разнаго рода актовым и другим безземельными В 1883 г. в Херсонской губ. начались операции Крестьянскаго Поземельнаго Банка, значительно облегчившия крестьянам приобретение земельной собственности и способствующия переходу земель из рук в руки.

§ 12. Современное землевладение в Александрийском уезде находится в следующем положении.

Казна в разных дачах уезда владеет 88.600,3 десятин земли, из коих 23.155,6 находится под естественным лесом и его культурами, а остальная земля сдана в арендное содержание большими или меньшими участками. Казенное землевладение к общему пространству земли в уезде составляет 10,00%16). К числу же казенных земель нужно причислить 73.7 дес. принадлежащих инженерному ведомству; земля эта находится в бывших военных поселениях под плацами для кавалерии, манежами и другими постройками, принадлежащими казне.

Церквям принадлежит 0,61% всех земель уезда, —5462,1 десятины. Земли эти составляют надел церквей и только 145,2 десятины суть ружныя земли, подаренная землевладельцем основанному им монастырю. Церковный надел причту вымежеван из земель казенных для церквей в бывших военных поселениях и из частновладельческих дач в бывших помещичьих поселениях. Наделы эти в большинстве случаев (92 из 95) состояли еще и во время генеральнаго межевания, но они не были выделены в особыя дачи. Кроме того, в уезде есть один церковный надел вымежеванный из крестьянских земель (34 дес.), в поселении Веселый Кут.

Городам принадлежать 3 владения, 7799,4 десят. или 0,88% всех земель уезда. Собственно, одно из этих владений (926,)) принадлежит посаду Новой Праге, который „выгонную" землю 749,6 получил в 1875 году из казенных земель, а „усадебную" начал выкупать у казны же в 1868 г.;17)) до этого года посад усадебной землей пользовался безплатно. Городская земля г. Александрин получена им при генеральном межевании. Что же касается выгонной земли г. Новогеоргиевска, то о том, как она получена, разсказано нами выше (стр. 129). У этого же города идет спор с обществом бывших военных поселян о части выгона, в 398,3 десятины, каковая земля присчитана нами к разряду земель спорных и смешаннаго владения.

Железным дорогам: Харьково-Николаевской, Фастовской и Екатерининской принадлежит 1636,2 дес.18) (0,18%); эта земля экспроприирована у обществ и частных владельцев, по землям которых проложены линии названных дорог.

Остальныя земли в уезде, исключая 1336,4 дес. (0,15%), смешаннаго землевладения и спорных земель (между казной, городом, частными землевладельцами и обществами) принадлежать частным землевладельцам и обществам крестьян разных наименований.

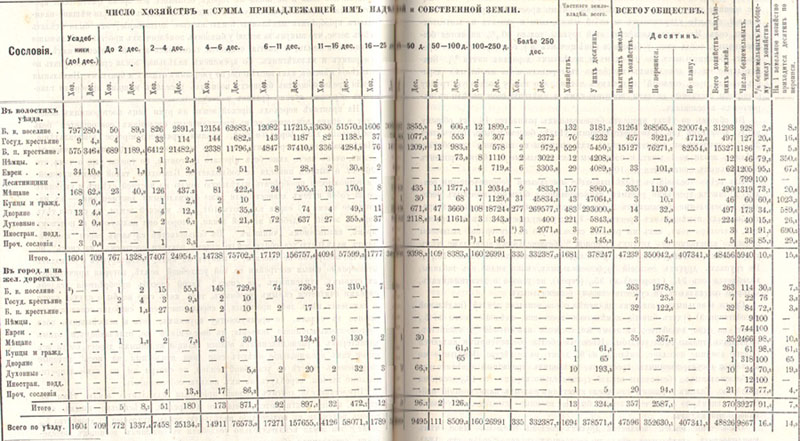

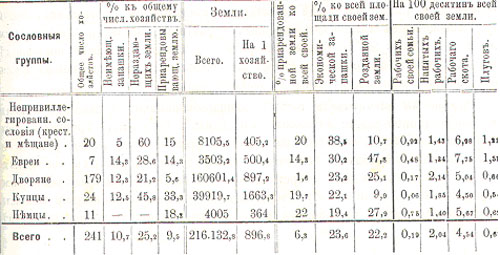

Частное землевладение обнимает собой 42,19% всех земель уезда 373.693,8 десят. и состоит главным образом из земель, розданных по должностям — „ранговых" и ,,всемилостивейше пожалованных". Как мы сказали раньше, во время генеральнаго межевания было 359 владельцев. Раздробившаяся, переходя по наследству и при продаже в несколько рук, частновладельческая земля находится в настоящее время в руках 990 юридических лиц, из коих 16 товариществ крестьян (обнимающих 479 хозяев) и 1 общество (Криворогских железных руд). Многие из землевладельцев, по преимуществу крупные, имеют свои земельныя владения в разных местах уезда; в нижеследующей таблице земля всех таких владельцев сведена в одну цифру и в сумме землевладельцев показаны не хозяйства (муж и жена, два брата, нераздельно хозяйничающие и т. п.), а владельцы, юридически лица, за которыми числится земля. Число землевладельцев по каждому сословию и размер владения виден из следующей детальной таблицы, куда мы помещаем всех юридических владельцев, за исключением казны и железных дорог19).

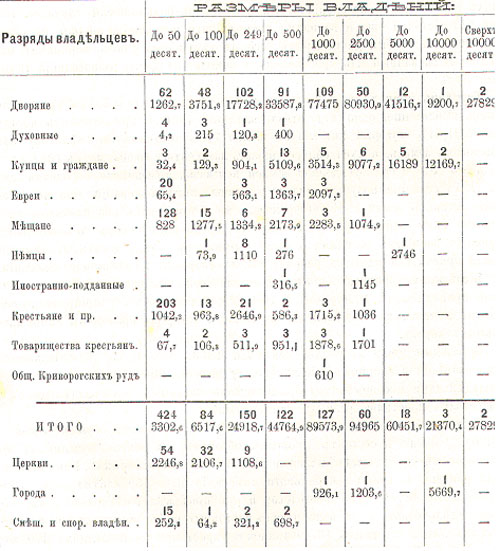

Сводя для наглядности данныя, относящаяся к частному землевладению (исключая существующая в этой таблице данныя о городах, церквях, спорном и смешанном землевладении), в более общия рубрики, мы получим следующую таблицу конкретных цифр и процентных отношений:

Таким образом, распределение частновладельческой земли между собственниками ея крайне неравномерно: больше половины юридических владельцев составляют группу владельцев мелкаго размера, имея в своем пользовании едва пятидесятую часть земель (2,6%); между тем как крупные владельцы, составляющие собой только двенадцатую часть всех частных владельцев, пользуются большей половиной земель (54,8%). По сравнению с Одесским и Елисаветградским уездами в Александрийском крупное землевладение менее сильно распространено: здесь оно составляет только 54.8% всей площади частновладельческих земель, тогда как в Елисаветградском — 62,6%, а в Одесском даже 72,8%.

Разсматривая вышеприведенную таблицу, мы видим, что преобладающим сословием среди частных землевладельцев, как по количеству владельцев, так и но сумме принадлежащей им земли, являются дворяне, у которых большее число владельцев имеют владения средняго размера, но сумма принадлежащей этим владельцам земли меньшая, чем у владельцев крупнаго размера. Такое же отношение землевладельцев и земли, принадлежащей им, существует и у купцов, у которых более ? всей земли, принадлежащей этому сословию, находится в руках крупных владельцев. Купцы (и граждане) и дворяне составляют главный контингента владельцев в уезде по сумме принадлежащей им земли. Немцы имеют те же отношения владений и владельцев, какия существуют у купцов и дворян, но они малочисленны по численности и по сумме принадлежащей им земли. Еще более малочисленными в уезде являются землевладельцы из иностранных подданных. У владельцев остальных сословий наибольшая сумма земли сосредоточивается в руках владельцев средняго размера, число же владельцев у этих сословий преобладает в группе мелкаго размера.

По числу владельцев после дворян, наиболее многочисленными являются крестьяне: они состоять не только личными владельцами, но и в товариществах, и если взять все число этих владельцев (243 личных и 479 в товариществах), то они по своей численности превзойдут дворян; но размер владения этой группы самый малый среди частных владельцев других сословий20).

Как велик средний размер владения, то есть: по сколько десятин в среднем приходится на одного владельца, видно из следующаго сопоставления цифр.

|

Среди з е м л е в л а д е н и я: |

||||

|

Вообще. |

Мелкаго. |

Средняго. |

Крупнаго. |

|

|

У купцов и граждан. |

1122 |

32 |

397 |

2879 |

|

> иностранно-подданных |

730 |

— |

316 |

1145 |

|

> дворян |

615 |

45 |

425 |

2453 |

|

> немцев |

382 |

73 |

154 |

2746 |

|

» товарищест. крестьян |

326 |

29 |

372 |

1701 |

|

» евреев |

141 |

3 |

447 |

— |

|

> духовных |

82 |

31 |

260 |

— |

|

> мещан |

56 |

15 |

362 |

1074 |

|

> крестьян. |

30 |

9 |

190 |

1036 |

|

У крестьян личных владельцев и товарищей |

18,2 |

— |

— |

— |

У крестьян личных владельцев и товарищей 18,2 — — —

Несколько иную картину представит собой фактическое землевладение этих же сословных групп, которое, мы разсмотрим несколько позже.

В смешанном и спорном землевладении мы показали 20 случаев, обнимающих собой пространство в 1336,4 десятины; из числа их 8 случаев (с пространством в 155,6 десят.) есть выгоны, находящееся в совместном пользовании частных владельцев и крестьянских обществ, 2 случая (332,4 д.) — земли, спорный между владельцами (дворянами), 1 случай (398,3) спорная земля между городом и обществом крестьян, 1 случай (15)—спорное владение общества с казной, 6 случаев (114)—спорное владение обществ с частными владельцами и 2 случая (321,2)—спорное владение между обществами бывших военных поселян. Конечно, в уезде есть гораздо больше случаев спорнаго и смешаннаго владения, но они недостаточно рельефно выражены и потому такая земля записана за теми владельцами или обществами, в фактическом владении которых она находилась в момент изследования.

Крестьянское землевладение обнимает собой 45,96% всех земель в уезде; процент этот еще несколько повысится, если мы к мирской земле присчитаем и ту из спорной (331,2), спор о которой идет между обществами: тогда пространство всей мирской земли будет равно 407.341,4 десятины (45)99%). Земля эта распадается между крестьянами следующих наименований, которым принадлежишь земля:

|

% к мирской земле. |

||

|

54-м обществам бывших военных поселян вместе с спорной)....... |

301.388,9 |

74 |

|

51-му обществу отставных солдат |

18.685,3 |

4,6 |

|

23-м обществам государственные крестьян |

4.783,9 |

1,1 |

|

357-ми „ быв. помещичьих крестьян. |

82.483,3 |

20,3 |

Бывшим военным поселянам отрезан надел казной на 53.043 души, что в среднем даст на душу по 5,68 десят. всей земли (вместе с неудобной). Колебание величины душеваго надела в разных обществах самое незначительное: только у двух обществ величина надела резко отступает от средней: Вершац (745 душ) имеет по 4,821)) и Дмитровка — по 6,2; у остальных же обществ величина надела отступаешь от средней по уезду только на десятыя доли десятины. Обществ быв. воен. поселян, по владенным записям считается только 50, но в последнее время из крупных обществ совершенно отделилось 4 общества, которым метрополии выделили только по 5 дес. на ревизскую душу.

Отставные солдаты в громадном большинстве случаев слиты с обществами военных поселян; в редких случаях общества их живут отдельно от обществ военных поселян особым поселком, но и в этих случаях отставные солдаты в большем или меньшем количестве не выделяются в свой поселок, а живут или в поселении того общества, к которому приписаны, или в соседних поселениях, более близких к их надельной земле. В административном отношении они составляют общество только тогда, когда живут отдельным значительным поселком; в противном же случае административнаго общества они не составляют. То число обществ (51), которое нами показано — есть юридическия единицы землевладения, а не административныя общества.

Надел отставные солдаты получили от казны из так называемой 1/10 части, вымежеванной из казенных земель специально для водворения отставных нижних чинов. Но управление казенными землями не ограничивается только отмежеванными участками и на ряду с разнаго рода безземельными продолжает постепенно водворять отставных солдат и на так называемых казенно-оброчных статьях; такие новые поселенцы из от ставных солдат в документах казенной палаты значатся уже не отставными солдатами, а поселенцами на казенных землях. Всех наделов отставных солдат стараго и новаго наделения нами сосчитано 3560, что в среднем по уезду даст надел в 5,22 десятины; величина эта в разных обществах солдат имеет значительный колебания. Старые отставные солдаты, так называемые Николаевские, получили составной надел: по 4 десят. безплатных и по 2 десят. с платой причитающагося оброка; новой же отставки солдаты получили по 5? дес., но такой надел существует не у всех их: в зависимости от времени приписки величина надела колеблется от 3 до 6 десятин (В Новогригорьевке, № 301, есть 2 надела в 1 десятину).

Надельная земля отставных солдат, особенно в обществах не обособленных, не „у поселенцев", находится не на праве полнаго, наследственнаго владения, а как бы на праве пожизненнаго пользования: со смертью отставнаго солдата надел его переходит в общество бывших военных поселян: равным образом дети отставных солдат переходят в члены обществ тех же поселян. Такия правовыя отношения еще недостаточно ясно сознаны всеми обществами, и часто возникают препирательства между обществами бывших военных поселян и отставными солдатами, желающим: удержать за собой земли умерших сочленов с одной стороны, а с другой, между обществами и солдатскими детьми, которым общество не желает нарезать надел, не признавая их своими сообщественниками. Но такия явления в последнее время не часты и не достигают резких проявлений.

Государственные крестьяне Александрийскаго уезда состоят: а) из обществ бывших помещичьих крестьян, принадлежавших мелкопоместным владельцам; они составляют самый значительный процент из всех обществ государственных крестьян — 65,3% (15 обществ), хотя владеют незначительным количеством земли —612 дес. (12,8%); б) обществ разнаго рода безземельных, получивших надел от казны из казенно-оброчных статей: 6 обществ—3279,4 десят. (26% обществ и 66,8% земли) и в) обществ собственно государственных крестьян; таких обществ всего 2 (8,7%) и им принадлежит 892,5 дес. земли (18,6%). Последних 2 общества никогда не были ни военными поселянами, ни помещичьими, а образовались очевидно из остатков запорожцев и были подведомственны у правлению государственных имуществ. Общества из вновь наделенных получили земли от казны недавно, главным образом в начале 70-х годов. Общества из бывших помещичьих крестьян, получившие везде надел по 3,5 дес. на душу, и величиной надела ничем не отличаются от обществ бывших помещичьих крестьян22).

Бывшие помещичьи крестьяне получили надел в силу реформы 1861 года. Александрийский уезд но величине надела был разделен на 2 полосы: северную, в которой указан надел в 3,5 десятины и южную23), захватывающую самое незначительное пространство уезда, в которой должен был быть выдан надел в 4.5 десятины.

Всех обществ, получивших надел от помещиков,—35724) ); из них 16 обществ (4,5%) получили надел по 4.5 десятины, 255 обществ (71,5) по 3,5 десятины, 9 обществ (215%) по 3 дес., 27 обществ (7,6%) от 2 до 3 десятин, 32 общества (8,9%) от 1 до 2 дес. и 18 обществ (5%) получили в надел только до 1 десятины на ревизскую душу. В этих обществах считалось по ревизии 31.341, кроме переведенных в имения тех же владельцев, находящияся в других уездах и губерниях. Само собой разумеется, что в показанное число ревизских душ не вошли те, которые состояли во владельческих деревнях и хуторах, вовсе не получивших надела. Из числа означенных душ должны были бы получить надел 28.097, так как между ними было 3.756 душ дворовых, не имевших права на надел; но еще при введении уставных грамот 1.918 душ отказались от надела, более 70 душ были освобождены от крепостной зависимости до освобождения крестьян; были также такия общества, которыя отказывались от части наделов, припадавших старикам или умершим после ревизии; были и другия изменения в обществах тотчас по получении уставных грамот, так что в настоящее время можно считать только 25.706 ревизских наделов, что в среднем по уезду даст на надел по 3,20 десятины. По величине полученнаго надела надельныя души разделяются так:

|

Величина |

Число |

Число |

Из того числа |

%

отнош. |

||

|

Дворовых. |

Отказалось |

Получили |

||||

|

по 4,5 дес. |

16 |

899 |

121 |

54 |

674 |

2,6 |

|

„ 3,5 „ |

255 |

22.975 |

2.991 |

1.506 |

18.683 |

72,6 |

|

,, 3 „ |

9 |

524 |

77 |

29 |

426 |

1,7 |

|

от 2 до 3 дес. |

27 |

2.795 |

105 |

69 |

2.632 |

10,3 |

|

„ 1, 2 „ |

32 |

3.015 |

354 |

156 |

2.382 |

9,3 |

|

До 1 |

18 |

1.133 |

108 |

104 |

909 |

3,5 |

|

Итого |

357 |

31.341 |

3.756 |

1.918 |

25.706 |

100 |

Таким образом более 3/4 надельных душ получили полные наделы соответственно той местности, в которой находятся общества.

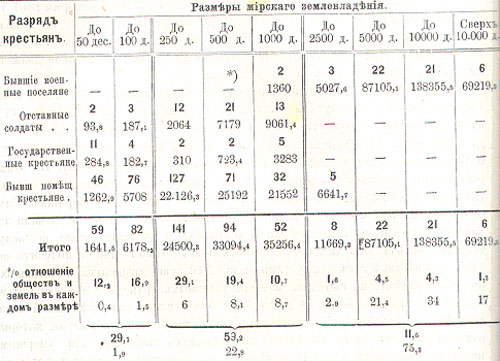

Величина мирских владений у крестьян разных наименований видна из следующей таблицы.

25)

25)

Общества бывших военных поселян являются наиболее крупными владельцами не только между обществами крестьян других наименований, но и между частными владельцами. В хозяйственном отношении совершенно свободно можно было бы присчитать к обществам поселян и земли отставных солдат; тогда крупность этих юридических владельцев еще больше увеличилась бы. Но и помимо того общества бывших военных поселян охватывают наибольшее пространство земель мирскаго владения.

В общем разделении обществ по размерам владений мы видим, что больше половины обществ (почти 3/5), владея только 1/5 всей мирской земли, являются владельцами средняго размера; крупному же владению принадлежит ? всей земли, тогда как число обществ, владеющих этой землей, составляет только немного более 1/10 части всех обществ.

Со времени выдачи владенных записей и уставных грамот в крестьянском землевладении произошло очень много перемен: многия ревизския души поумирали и их наделы перешли наследникам; некоторые надельцы продали свои наделы или переуступили другим лицам; получились во владении крестьянских обществ выморочные и сиротские наделы, — словом ревизская душа и ревизский надел потерял первоначальное свое значение. В настоящее время среди фактических владельцев мирской земли можно встретить, исключая иностранных подданных, представителей всех сословных групп, которые в большем или меньшем количестве владеют мирской землей, приобретя ее чрез покупку по частной сделке, упроченной давностью владения, по наследству и чрез смешанные браки и т. п. Из хозяйств не крестьянскаго сословия наибольше надельной земли находится в руках мещан, благодаря тому, что в Александрийском уезде, точно также как и во всей Херсонской губернии, много мещан образовалось из крестьян, освобожденных после ревизии до реформы 1861 г., а также из числа дворовых и из так называемых „восьмистаточных" (не получивших надела на основании 8 ст. полож. о выкупе). Такие мещане из крестьян никогда не выходили из села и не жили в городе, оставаясь все время фактически крестьянами. Сейчас же по получении обществами надельной земли мещане начинают приобретать надельную землю в свое пользование; это было сделать тем легче, что выкуп за землю у бывших помещичьих крестьян был выше доходности земли, и многия общества тяготились землей, особенно наделами умерших и малолетних. Со временем надельная земля стала поступать во владение мещан, как наследство по умершим отцам и братьям. Надельныя земли среди обществ бывших военных поселян мещане приобрели главным образом путем браков и покупкою.

На практике переход мирской земли в руки лиц посторонних обществу и принадлежащих не к крестьянским сословиям совершается без соблюдения тех формальностей, какими ограждено мирское землевладение. Надельная земля переходит из рук в руки, к мещанам и даже евреям, очень часто даже без мирскаго приговора, не говоря уже о том, что 263 ст. о выкупе никогда не соблюдается. Благодаря такой практикующейся возможности приобретать надельную землю по частной сделке и укрепить ее за собой путем давности или даже формальными документами — в настоящее время 33 еврея владеют 101,2 дес. мирской земли, не считая тех евреев и той усадебной мирской земли, которой они пользуются на неясном праве, называемом „чиншем". В большинстве случаев евреи приобретают надельную усадебную землю путем покупки построек „на снос", но конечно построек не сносят, а живут в них, ремонтируют и возводят невозбранно новыя постройки на той усадебной земле, которая причиталась к старым, купленным „на снос". Такой способ приобретения усадеб евреями считается самым удобным, так как еще не было случая спора и заявления кем либо претензии, и евреи совершенно свободно основываются крепко в селах, по преимуществу крупных, хотя и неимеющих пока торгово-промышленнаго значения; в поселениях же, отличающихся этим характером и расположенных вблизи станций железных дорог, почти все евреи, там проживающие, имеют свои дома, купленныя „на снос", которые со временем вместе с усадебной землей, не смотря ни на какие запретительные законы, перейдут в их полную собственность.

Представители других сословий приобрели надельную землю теми же путями, какие практикуются мещанами и евреями. Несколько иным способом получили в пользование надельную землю духовные (3 хозяйства 5,8 десят.): это земля исключительно усадебная в больших военных поселениях, оставленная обществами в пользовании вдов и сирот священников.

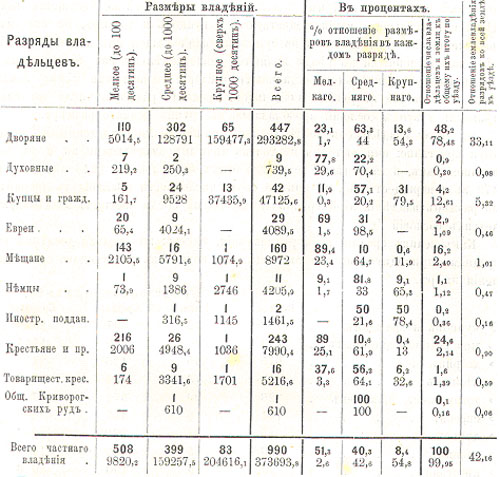

Чтобы яснее представить картину землевладения в том виде, в каком оно сложилась под влиянием всевозможных жизненных условий, мы приводим таблицу, в которой показываем число хозяйств и сумму принадлежащей им надельной и собственной (частновладельческой) земли с детальным подразделением величины владения до 50 десятин.

В этой таблице мы имеем дело не с юридическими владениями, а фактическими владельцами и считаемся только с теми хозяйствами, которыя зарегистрированы переписью. Мелкие фактические владельцы до 10 десятин, не живущие в уезде, нами не посчитаны, так как они трудно уловимы в мирском землепользовании; более же крупные частные землевладельцы, хотя и отсутствующие, но которых можно сосчитать — внесены нами в таблицу, но при выводе процента безземельных эти отсутствующее владельцы не приняты во внимание и процент безземельных высчитан к общему числу хозяйств, существующих в уезде по переписи.

Такую таблицу землевладения (стр. 140 и 141) мы разделяем на две части: землевладение в волостях уезда и в городах и на железных дорогах. В этой второй половине таблицы городские усадебники не приняты во внимание, так как усадьба в селе, сельскохозяйственная, имеет совершенно иной характер, чем усадьба городская — промышленная; вторую половину таблицы мы приводим главным образом для того, чтобы показать, сколько мирской земли находится во владении тех хозяйств, которыя живут в городах и на железных дорогах. Из нея мы видим, что бывшие военные поселяне, лучше наделенные, чем крестьяне других наименований, сильнее удерживают за собой землю, хотя и уходят на жительство из сел. Из числа хозяйств этой группы только 30,2% являются безземельными, тогда как у бывших помещичьих и у государственных крестьян безземельных по городам и железным дорогам почти ?. Значительное число земельных хозяйств в городах и на железных дорогах из числа „проч. сословий" получилось потому, что в эту сословную группу зачислены отставные солдаты, живущие там и имеющие свои наделы в окрестных поселениях.

В общем по уезду процент безземельных равняется 16,8 к общему числу хозяйств (в Елисаветградском уезде безземельных получилось 25,5%); причем в волостях уезда, где приняты во внимание усадебники, имеющие земли до 1 десят. и посчитаны как земельные хозяйства, процент безземельных понижается до 10,9.

Из всех сословий в уезде наиболее земельными (обезпеченными землей) являются крестьяне разных наименований: у бывших военных поселян безземельные составляют 2,9%; несколько больше безземельных среди бывших помещичьих крестьян—7,2%; У государственных же крестьян, благодаря тому, как мы раньше сказали, что в эту группу включены пришлые крестьяне из других губерний, % безземельных выше даже, чем у духовных, т. е. 20,4, тогда как у последних безземельных только 15,2%. В группах других сословий % безземельных, как видно из таблицы, колеблется от 34,4 (дворяне) до 95,, (евреи), не говоря о десятинщиках, которые составляют по существу своему безземельных.

Среди земельных хозяйств наиболее обезпеченными землей (надельной и собственной) будут бывшие помещичьи крестьяне, имеющие всего по 5.3 десят. на одно хозяйство; в этом же сословии наибольший % хозяйств, имеющих только одни усадьбы. Несколько более обезпеченными являются бывшие военные поселяне, имеющие по 8,7 десят. на хозяйство. Земельные же хозяйства государственных крестьян, имеющих громадный сравнительно % безземельных, обезпечены землей сравнительно хорошо—по 16.4 десят. на хозяйство. Таким образом из числа крестьян разных наименований наиболее равномерно обезпечены землей бывшие военные поселяне, получившие наибольший надел.

Обезпечение землей хозяйств других сословий несколько иное, чем юридических владельцев тех же сословных групп—(сравн. стр. 134). Как по проценту безземельных, так и по средней цифре десятин, падающих на одно хозяйство, у этих сословий нет никакого подобия той равномерности распределения земельной собственности, какая существует у крестьян.

Среднюю обезпеченность хозяйства землей мы вывели из суммы земли частновладельческой и надельной „по переписи". Для хозяйств группы крестьянских сословий цифра обезпечения землей была бы выше, как оно и есть в действительности, если бы мы выводили ее из суммы земли собственной (частновладельческой) и надельной по плану, т. к. цифра плановой земли гораздо больше, чем та, которая получена по переписи. В сумму земли по переписи не вошли те земли, который составляюсь собственность всего общества, а не отдельных хозяйств: выгоны (у бывших военных поселян), общественная запашки, выморочные и сиротские наделы, часто находящееся в общем пользовании, неудобный и т. п. земли, не разверстанныя между отдельными хозяйствами, но оказывающия им значительную помощь в их общественной и сельскохозяйственной жизни. Если бы все такия земли приобщить к земле, находящейся во владении каждаго из хозяйств, то среднее обезпечение хозяйства землей было бы выше; но дело в том, что на ряду с земельными хозяйствами, записанными по переписи, имеют юридическое право на эту же землю и хозяйства, бывшия в момент переписи безземельными; кроме того, в числе владельцев на землю, показанную по плану, имеют право хозяйства и отсутствовавшие во время переписи. Таким образом нельзя совершенно безошибочно определить среднюю цифру обезпечения землей крестьянских хозяйств; можно только сказать, что она немного выше показанной в таблице, но меньше той, которая получилась бы от деления суммы „плановой" надельной и частновладельческой земли на сумму земельных хозяйств; т. е. среднее обезпечение не может быть выше:

у бывших военных поселян 10.0 десят.

государственных крестьян - 17,7

бывших помещичьих крестьян - 5,8.

Такия цифры средняго обезпечения хозяйств получились бы только в том случае, если бы в уезде не было отсутствующих владельцев мирской земли, и если бы мещане и хозяйства других сословий не пользовались надельной землей, что есть в действительности.

К цифрам напечатанной здесь таблицы мы будем возвращаться еще неоднократно при обозрении всевозможных условий сельскохозяйственной жизни уезда.

§ 13. Способы эксплуатации земель в Александрийском уезде, точно также как и в других уездах губернии, зависят, как от размеров владения, главным образом, так, отчасти, и от принадлежности земли владения лицу того или иного сословия.

Рассматривать способы эксплуатации земель мы начнем с казны, как самаго крупаго владельца в уезде. Как мы сказали раньше, земли казеннаго ведомства разделяются на леса и на оброчныя статьи. Казенные леса, занимая в общем большое пространство (23.155,6), являются раскиданными большими и меньшими участками по всей северной половине уезда; они залегают среди оброчных статей и полей обществ бывших военных поселян. Только в северо-западной части уезда казенные леса, занимая сплошныя громадныя пространства, имеют специальныя дачи генеральнаго межевания (Чута, Черный лес). Всех казенных лесных участков в уезде 117; величина их колеблется от 2% (Отрубская дача) до 7.821,5 десятины (Черный лес). Все лесные участки казна эксплуатирует сама, для чего леса разделены на три лесничества: Александрийское, Чернолесское и Владимирское. Последних два лесничества захватывают леса находящиеся и за пределами уезда: Чернолесское — часть Елисаветградскаго уезда, а Владимирское — находится в Херсонском уезде и управляет в Александрийском уезде незначительным участком лесной площади в 40 (Туровской) земской даче. Лесничества управляются лесничими с соответственным штатом кондукторов и низших служащих (объездчики, сторожа). Расход на содержание служащих Александрийскаго лесничества, всецело находящагося в Александрийском уезде и обнимающаго собой пространство в 7.036 десятин, в 1885 году равнялся 5,783 руб., кроме 1.136 рублей, израсходованных на ремонт построек и пособия на отвод квартир. Но в ведении лесничества находятся не только леса, а и прилегающия оброчныя статьи, которыя сдают в аренду лесничие; они же наблюдают за точным выполнением контрактов, принятых на себя оброкосодержателями. Принявши во внимание и эту деятельность лесничества, цифра содержания лесной администрации должна еще понизиться.

Казенные леса Александрийскаго уезда естественные и зрелые, требующие только правильной лесосечной системы и ухода за новыми порослями. Но кроме правильной эксплуатации естественных лесов, казна заботится и об искусственном лесонасаждении даже в северо-западной части уезда, изобилующей лесами. В Чернолесской даче находится под культурой леса 121,6 дес., в Федварской даче (№ 16) разведено бывшими военными поселянами вместо платы за аренду казенной земли — 30 дес., в Александрийском лесничестве засажено 361 десятина и в Владимирском—100 дес. Кроме того, в ведении казны находится 8 десятин 40—50-ти летней сосны, засаженной за время военных поселений у с. Клинцы.

Оброчныя казенныя статьи разделяются на степныя (переложныя поля; таких статей считается 109), на хутора, левады и мельницы. Последние три рода оброчных статей находятся по р. Ингулу, в западной части уезда. Хутора и левады сданы в долголетнее пользование отдельным лицам из бывших военных поселян, которые держат их из рода в род и привыкли смотреть на эти участки, как на свою личную собственность; площадь под хуторами и левадами равняется 227,3 дес. Четыре мельницы на Ингуле, находящияся среди казенно-оброчных статей, принадлежать собственно не казне, а построившим их частным владельцам (2 поселянина, 1 мещанин и 1 сын коллежскаго регистратора), которые на основании ВЫСОЧАЙШАГО повеления обязаны уплачивать за занимаемую ими подмельничную землю (8,4 дес.) по 1/5 коп. за квадратную сажень.

Степныя казеннооброчныя статьи раскиданы по всему уезду; находятся они как на крайнем севере, так и в самой южной даче; главная же их масса расположена в средней полосе уезда. Из 47 земских дач оброчныя статьи находятся в 37; лежать они в глубь степи, вдали от поселений, по окраинам земель обществ бывших военных поселян. Очень часто фигура казеннаго участка представляется вытянутой, охватывающей с двух—трех сторон дачу бывших военных поселян; когда сходятся казенные участки соседних дач, то в сложности представляют вычурную угловатую фигуру.

В последнее время (с 1885 года) Палата Государственных Имуществ, согласно циркуляра г. Министра Государственных Имуществ от 22 января 1885 г. стремится к раздаче участков в аренду за круговой порукой крестьянским обществам, заявившим желание арендовать такую землю. Таким путем казеннооброчныя статьи не только сдаются по более высоким ценам, чем это было раньше, когда эти же статьи арендовались отдельными лицами (часто с специальной целью раздавать землю крестьянам по более высоким ценам), но является возможность и более равномернаго удовлетворения нужд населения, чувствующаго недостаток в надельной земле. Назначение арендных цен на землю и определение права аренды на данный участок тому или иному обществу находится в компетенции Губернскаго по крестьянским делам присутствия, которое в своих постановлениях сообразуется со степенью нужды обществ. Преимущество пред другими обществами всегда имеют те из бывших помещичьих крестьян, которые получили дарственный надел, затем—получившие уменьшенный и наконец — полный. Общества бывших помещичьих крестьян хотя бы и с полным наделом имеют преимущество пред бывшими военными поселянами, сравнительно лучше наделенными.

Впервые казеннооброчныя статьи были сданы таким путем в аренду на срок с 1 января 1880 года; было сдано 105 обществам 32.356 десятин при средней по уезду плате 5 руб. 02 коп. за десятину. Цена эта гораздо выше арендных цен на частно-владельческия земли, более удобно расположенный в сельскохозяйственном отношении и часто имеющия хозяйственный приспособления (постройки, колодцы, пруды). Не смотря на сравнительно малое обезпечение надельной землей обществ, желавших арендовать казенные участки (по 2, десятин на мужскую душу), такая высокая цена, определенная Губернским по крестьянским делам присутствием, заставила многия общества отказаться от аренды казенных участков и просить об уменьшении арендной цены.

Губернское по крестьянским делам присутствие, получив дополнительныя сведения, признало, что действительно назначенный цены были высоки, особенно на те участки, которые лежать далеко от поселений, водопоев и не имеют колодцев, и арендная плата была понижена. На срок с 1-го января 1887 года назначено в аренду 80-ти крестьянским обществам 25.011,5 десятин при средней плате по уезду 4 руб. 30 коп. за десятину, тогда как средняя по уезду арендная плата за частновладельческия земли = 4 руб. 06 коп.

В настоящее время уже около 37 тысяч десятин казенно-оброчной земли (более 56%) находится в аренде обществ крестьян. Кроме того в аренде у отдельных крестьян и товариществ большими или меньшими участками находится 3.242,7 десятины, взятыя с торгов по 3 руб. 38 коп. в среднем за десятину. Остальныя казеннооброчныя земли находятся: в аренде частных лиц не крестьянскаго сословия — 18.875 десят. по 3 руб. 05 коп. за десятину; у Харково-Николаевской железной дороги—25 дес., по 10 руб. десятина; на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных правил от 14 июня 1868 г. в аренде у двух лиц—176,5 д. по 58 к. десятина и 5.870,4 д. предназначены под заселение безземельными из разных губерний.

Из числа земель, сданных в аренду отдельным лицам, несколько статей находятся в аренде только на один год; эти земли, а равно и те, которым срок аренды еще не окончился, со временем перейдут в арендное пользование крестьянских обществ, что поднимет их благосостояние при условии, если аренды частновладельческих земель поднимутся в цене и станут выше цен, назначаемых Губернским по крестьянским делам присутствием; последнее сдает земли по сравнительно высоким ценам в виду того соображения, что арендныя цены вообще все более и более поднимаются, а следовательно, к концу 10-ти летняго аренднаго срока назначенныя цены будут ниже цен на частновладельческия земли. На сколько эти соображения оправдает действительность — покажет будущее. Теперь же можно сказать только, что казенно-оброчныя земли в общем всегда хуже частновладельческих, которыя, кроме более удобнаго расположения по отношению к населенному пункту, всегда имеют большее или меньшее количество таких специальных угодий, как луга и огороды, имеющие всегда большую доходность и поднимающие ценность арендуемагор участка, чего нет на казенно-оброчных землях, по своему положению представляющих запольные участки, менее выгодные во всех отношениях.

Арендаторы казенно-оброчных земель обязаны в силу контракта держаться десятипольной переложной системы с запашкой 4/10 пространства26). Такая система полеводства, очень выгодная с точки зрения сохранения производительных сил земли и удобная при земледельческо-овцеводном крупном хозяйстве, — очень тяжела для мелких хозяйств с слабым развитием скотоводства, а еще меньшим — овцеводства. Для возможности эксплуатировать запольныя участки мелким хозяйствам необходимы такия приспособления, как искусственные пруды и колодцы, требующия значительных затрат, чего едва ли возможно ждать от крестьянских обществ, арендаторов при таком сравнительно коротком сроке аренды (десять лет).

В настоящее время мы еще не знаем, в какия бытовыя формы сложится у крестьянских обществ способ пользования арендуемыми землями; в тех же обществах, которыя за круговой порукой взяли в аренду казенныя земли давно, с торгов, нам приходилось наблюдать следующие случаи. Так как арендуемаго участка не может хватить для всех хозяев общества, то землей пользуются только те, которые с перваго начала („из потанов") заявили желание арендовать землю и в том именно количестве, на которое они записались. В этом случае другие хозяева, состоящие даже в круговой поруке, к пользованию арендованной землей не допускаются, разве только кто-нибудь из числа арендаторов ослабеет и свой участок передает другому. В других обществах этот порядок видоизменяется в том смысле, что пользуются землей те хозяева, которые к известному сроку внесли арендную плату, причем предпочтение дается хозяевам, еще не пользовавшимся землей. Но бывают случаи еще более равномернаго распределения арендуемой земли: состав хозяев пользующихся ею меняется ежегодно по очереди в известном порядке. Бывают конечно отступления и вариации указанных нами форм пользования в связи с большей или меньшей выгодой, представляемой арендуемым участком, с большим или меньшим развитием кулачества в обществе. Но во всяком случае из наметившихся форм пользования даже при самом правильном распределении права аренды все таки замечается масса неудобств лучшаго и более выгоднаго способа эксплуатации казенной земли мелкими хозяйствами.

Что касается форм эксплуатации казенно-оброчных земель частными лицами, то они почти ничем не отличаются от эксплуатации собственных или арендованных частновладельческих земель, с той только разницей, что на казенных землях обусловлена правильная переложная система с запашкой не более 4/10 всего пространства и нет таких сельскохозяйственных приспособлений как постройки, удобные водопои и т. п., что всегда существуете в частновладельческих экономиях.

Городския выгонныя земли эксплуатируются частью через сдачу их в аренду под хлебопашество большими или меньшими участками в одни руки, частью же как выпас для скота. В г. Александрии часть распахиваемой земли (3.523,3) издавна разрезана на делянки по 15 дес. и 25 кв. саж. и сдается в аренду с торгов на 12 лет. Городская управа наблюдает чтобы в одни руки сдавалось не более 2-х делянок; но обыкновенно бывает так, что делянки съемщиками передаются друге другу и таким образом в одних руках собирается по несколько делянок. Хотя городская управа требуете, чтобы съемщики заявляли о передаче своих делянок в другия руки и неисполнение этого штрафуется залогом съемщика (? арендной платы), но такое требование имеет целью правильное ведение отчетности, а не контроль и препятствие к собиранию делянок в одни руки. В 1874 г. город отрезал из выгона под хлебопашество еще 255,, десят., которыя разрезаны на делянки в 3 и 5 десятине; эти делянки сдаются тоже с торгов в аренду, но всего на 2—3 года. Таким образом 66.6% всей земли, принадлежащей городу Александрии (3.779 дес.), сдается под хлебопашество. Город не ставите никаких ограничены своим арендаторам: они могуть с землей делать, что хотят. Остальная земля города, за исключением усадебных мест, эксплуатируется как толока для выпаса стада горожане; городе не взымает никакой платы за пастбище и владельцы скота платят только пастухам.

Под постоянныя жилыя постройки выгонная земля не отводится; для этого есть еще много пустопорожних месте в городской черте; на выгоне же дозволяется строить только временные постройки: ветряныя мельницы, с платой по 1 руб. 50 кон. за место, салганы, по 1 коп. за квадратн. сажень, и бойни (за 114 квадр. саж. 11 руб. 74 коп.). Под усадьбы в черте ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго плана отводится по улице не менее 10 саж. и ? квартала вглубь. Цена на квадратную сажень усадебной земли колеблется в зависимости от центральности места, но не была менее 10 коп. за сажень. На ярмарочной площади дума определяла начинать торги с 60 коп. за сажень, но продажи еще не было.

Несколько иное отношение к городской земле существует в г. Новогеоргиевске. Как мы сказали раньше, большая часть выгонной земли этим городом была приобретена благодаря тому, что часть бывших военных поселян перечислилась в мещане и потому из надельной земли общества бывших военных поселян было отрезано во владение города 760 дес. Эта то земля до 1886 года сдавалась в аренду исключительно новым мещанам (70-ти хозяевам) сначала по 1 руб. за десятину, а затем плата поднялась. В 1886 г. количество арендной земли было увеличено на 140 дес. и в число арендаторов „ насильно " вошли и старые мещане хлебопашцы. Арендуемая городская земля разделена на клетки по 6 десятин и на 200 паев по 1? дес. в пае; сенокосы и толочная земля на паи не делятся, а пользуются ими сообща, при чем сенокосы (луговые) делятся по сорту травы только между арендаторами, а толочной землей пользуются и горожане не арендаторы, с платой арендаторам по 1 руб. 75 кон. от коровы за выпас и за пастуха. Хозяева арендаторы (новые мещане) сорганизовались было так: арендная плата передается в городскую управу чрез одни руки—сборщика, который получаете жалованье 30 руб. в год. Кроме того у них существует „надельщик" и объездчик (полевой сторож). нанимаемый на лето за 30 руб. На обязанности „надельщика» лежит следить за правильным распределением паев между хозяевами; надельщик получает в вознаграждение один пай безплатно. Разверстка паев между хозяевами, прием новых и выключение нежелающих пользоваться землей делается на „сходке" хозяев, которая ведает все дела по вопросам о землепользовании. Город в это дело не вмешивается, предоставляя хозяевам арендаторам распоряжаться землей, как они сами желают.