![[HOME]](/redesign/gerbik.gif)

<<< Повернутись |Початок|Далі>>>

Мы уже достаточно выяснили положение государственных крестьян в Александрийском уезде, чтобы прийдти к заключению, что их нельзя вводить в круг коренных явлений крестьянской жизни Александрийскаго уезда; поэтому приведенныя данный следует разсматривать только в отношении бывших военных поселян и бывших помещичьих крестьян. Тут мы видим, что при настоящих условиях сельскохозяйственной жизни наделенность в 5? дес. на ревизскую душу или по 8.6 дес. на хозяйство еще не является признаком малоземелья, или во всяком случае не служить сильным побудительным средством к приобретению земель, тогда как наделенность в 3? дес. и меньше, на ревизскую душу, или по 5,03 дес, на земельное хозяйство заставляет крестьян всевозможным способом стремиться к прикупке земли, не обращая даже внимания на ея дороговизну, т. е. на несоответствие между продажной ценой и возможной доходностью земли. При покупке земли с помощью крестьянскаго банка некоторыя товарищества, боясь, что банк не разрешит им ссуду, благодаря высокой продажной цене торгуемаго участка, скрывают истинную условную цену, значительно уменьшая ее. Так, например, поступали товарищества в даче № 23, показавши продажную цену за десятину 89 руб. 52 коп. и 90 руб. 2 коп., когда в действительности покупка была сделана по 99 руб. 53 коп. и по 105 руб. 2 коп. за десятину. В настоящее время одно из этих товариществ так запуталось, что банк его землю должен был взять в опеку.

Если мы сравним обезпечение крестьян землей с средней запашкой их:

у бывших военных поселян - 7,8 дес.

,, государственных крестьян - 12,4 „

,, бывш. помещ. крестьян - 7,5 „

то увидим, что бывшие военные поселяне нужной им величины запашку могут вести на своей надельной земле, государственные крестьяне могут делать свою запашку только на надельной земле вместе с прикупленной и, наконец, бывшим помещичьим крестьянам и прикупленной земли к надельной еще не достает для необходимой запашки. Принимая же во внимание, что для земледельческаго хозяйства нужна усадьба, огород и земля не только для хлебопашества, но и для выпаса скота рабочаго и продуктивнаго, а также для сенокоса, чтобы обезпечить существование скота, и полагая для этого, принимаемыя у крестьян обычныя нормы: усадьба с огородом ? дес., толоки на 4 дес.,запашки —1 дес., а следовательно при средней запашке у бывших военных поселян и бывших помещичьих крестьян по 2 дес., а для государственных крестьян 3 дес., и не считая земли под сенокос, в предположении, что скот прокормится ярой соломой и потому что мы взяли несколько больше против нормы земли для толоки, мы, при таком самом бедном разсчете, получим следующия средния отношения:

|

Требуется для |

Имеется

надельной и |

Не достает |

Превышает |

|

|

у бывш. воен. поселян |

10,3 |

8,7 |

1,6 |

— |

|

„ государств. крестьян |

15,9 |

16,4 |

— |

0,5 |

|

,, бывш. помещ. крестьян |

10,0 |

5,3 |

4,7 |

— |

Таким образом только у государственных крестьян, благодаря указанным уже раньше условиям, достает своей земли для ведения средняго хозяйства; у остальных же крестьян своей земли для ведения хозяйства не достает, особенно у бывших помещичьих крестьян, которые должны почти половину нужной им земли принанимать на стороне.

От средних по уезду жизнь дает очень сильныя уклонения в ту и другую сторону. Из таблицы, приведенной на стр. 140 и 141 мы видим следующее обезпечение крестьянских хозяйств надельной и прикупленной землей, выраженное в процентных отношениях.

|

Бывш. воен. |

Государств. |

Бывш. помещ. |

|

|

Хозяйств имеющих земли до 1 дес. |

2,53 |

1,78 |

3,74 |

|

, ,2 |

0,16 |

1,19 |

4,49 |

|

от 2 до 4 |

2,67 |

7,14 |

41,91 |

|

От 4 до 6 |

38,97 |

28,96 |

15,23 |

|

от 6 до 11 |

38,52 |

28,38 |

31,56 |

|

от 11до 16 |

11,57 |

16,28 |

2,19 |

|

от 16до 25 |

5,11 |

7,35 |

0,49 |

|

от 25до 50 |

0,40 |

5,95 |

0,25 |

|

от 50до 100 |

0,03 |

1,78 |

0,08 |

|

от 100 до 250 |

0,04 |

0,40 |

0,08 |

|

сверх 250 д. |

— |

0,79 |

0,03 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

Сделанная нами группировка не дает возможности провести разрезывающую линию на цифре средней запашки, но если мы примем для бывш. военных поселян и бывших помещичьих крестьян группу хозяйств имеющих от 6 до 11 дес. за соответствующую величине средней запашки (7,8 и 7,5), то окажется, что хозяйств, обезпеченных землей меньше, чем нужно для средней запашки, будет у бывших военных поселян 44,33%, а у бывших помещичьих крестьян 65.37%; хозяйств же, обезпеченных землей с избытком, т. е. имеющих земли больше, чем нужно для средней запашки, усадьбы и толоки будет: у бывших военных поселян 17,15% и у бывших помещичьих крестьян 3,07% всех хозяйств имеющих землю. Если бы и у государственных крестьян была запашка такой же величины как, у бывших военных поселян или у бывших помещичьих крестьян, то при таких условиях у них было бы 39.07% хозяйств необезпеченных землей и 32,55% обезпеченных с избытком. Таким образом государственные крестьяне по сравнению с первыми двумя родами крестьян не только лучше обезпечены в среднем на хозяйство, но у них больше и хозяйств обезпеченных землей с избытком и меньше хозяйств мало обезпеченных землей. По отношение же к средней величине своей запашки (12,4 дес.) у государственных крестьян процент мало обезпеченных землей будет такой же, как и у бывших помещичьих крестьян — 65,45%, а обезпеченных землей с избытком, (сравнительно с своей запашкой) 16,27%, т. е. почти столько же, как и у бывших военных поселян.

Таким образом, если допустить, что хозяйство, живущее от земледелия, может просуществовать будучи обезпечено 7,5 дес. (не считая усадьбы и толоки), т. е. количеством земли, равным средней запашке бывших помещичьих крестьян (наименьшей среди крестьянских групп ) то, в силу существующаго распределения земли между хозяйствами, потребуется следующее число недостающей земли для крестьянских хозяйств.

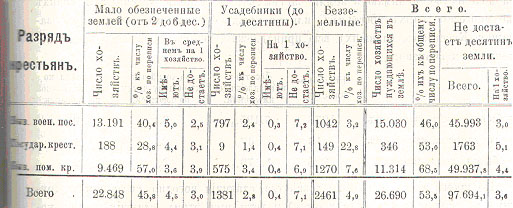

Цифры этой таблицы показывают, что больше половины всех крестьянских хозяйств (53,5%) не обезпечены землей для самой крайней сельскохозяйственной необходимости, причем: двадцатая часть всех хозяйств совершенно не имеет земли, тридцать пятая часть имеет только землю для усадьбы, а немного менее половины (45,8%) имеет недостаточно земли для удовлетворения своих самых необходимых сельскохозяйственных нужд.

В вышеприведенной таблице мы делали отношение нуждающихся хозяйств к общему числу хозяйств по переписи, а не к земледельческим хозяйствам, или земельным, чтобы видеть, насколько обезпечено землей все крестьянское население, имеющее главным своим средством к жизни земледелие. При изследовании населения уезда по роду его занятий (стр. 111) мы видели, что земледелие с торговлей и ремеслами занимает от 60,6% до 80,3% всех крестьянских хозяйств, но в то же время у них существует еще от 13,0% до19,3% хозяйств живущих от найма главным образом потому, что у них нет средств жить от земледелия за недостатком для этого главной опоры земли. Если посмотреть на возможность земледелия у крестьян с точки зрения обезпечения их землей, то оказалось бы, что половина крестьянских хозяйств (от 46,0% у бывших военных поселян, до 68,0% у бывших помещичьих) не могут жить от земледелия только, а должны прибегать к занятиям и другаго рода в большей или меньшей степени. Но традиции и привычки не легко оставляются массами. Крестьяне в Александрийском уезде, искони жившие одним только земледелием, крайне туго бросают это занятие для какого-нибудь промысла или ремесла, может быть и более выгоднаго, но не столь свободнаго, а главное удаляющаго человека от природы и совместной жизни с нею. Оскудение в земле заставляет крестьянина, вместо занятия промыслом и ремеслом, бросать родной край и идти на поиски более вольной земли — большаго простора. Неудача одних не останавливает других идти туда же: на Кубань, в Черноморие, на Кавказ, и с каждым годом дорога туда все более и более делается торной. Остающиеся же дома, не имея вовсе земли, или имея недостаточное ея количество, нанимают земли частных владельцев, казенныя и своих же многоземельных крестьян, или по нужде бросивших собственную запашку. Крестьян, сдавших всю принадлежащую им надельную землю переписью насчитано:

|

Число |

Десятин |

% хозяйствк |

% земли ко |

|

|

у бывш. воен. поселян. |

1078 |

6.495,2 |

3,3 |

2,4 |

|

— государств. крестьян. |

13 |

63,9 |

2,9 |

1,6 |

|

— бывш. помещичьих. |

398 |

1.579,3 |

2,4 |

2,1 |

Но кроме этих, есть еще хозяйства, сдающия погодно свою землю другим за скопщину (с доли урожая) и хотя при этом сдавшия землю хозяйства и принимают участие в земледелии (уборкой хлеба, молотьбой), но сами запашки (обработки земли) не ведут и она за ними по переписи не посчитана.

Из всех крестьянских хозяйств, зарегистрированных переписью, не ведут запашки:

у бывших военных поселян - 15,6%

государственных крестьян - 28.8%

помещичьих крестьян - 15,3%

все же остальныя хозяйства ведут запашку хотя бы в размере 1 десятины. О способах запашки и распределении крестьянских хозяйств по величине ея мы скажем несколько ниже, на ряду с хозяйствами других сословных групп, а теперь ознакомимся еще с системами полеводства у крестьянских обществ, поскольку они составляют мирскую жизнь.

§ 17. Системы полеводства у крестьян имеют совершенно иной характер, чем у частных владельцев крупнаго и средняго размера. Говоря о последних (§ 14), мы заметили: что крупныя владения, имеют процент пахоты меньший (36,89%), чем владения средняго размера (50.17%). Причина такого явления весьма понятна: зксплуатация земли посевами дает гораздо больший доход, чем степной сенокос или толока. Вывод отсюда прямой и естественный: чем меньше у хозяйства земли, тем больший процент ея должен запахиваться. Крестьянския хозяйства, обезпеченныя землей от 5,3 до 16,4 десят. в среднем на одно хозяйство, как мы видели, не имеют возможности при ведении хозяйства только на своей земле, не только уделять из нея часть на толоку и сенокос, но даже вести необходимую для удовлетворения потребностей жизни запашку. При таких условиях конечно нечего и думать о возможности оставлять ?— ? своей земли в залежь; здесь необходимость заставляет пахать и пахать свое поле без конца, не давая ему передышки. Но помимо этого малоземелья, сами формы землевладения у крестьянских обществ налагают руку на самостоятельность хозяина-крестьянина в ведении им своего полеваго хозяйства: свобода его действий стеснена мирскими требованиями переделов, пережеребьевок, разделением участка на несколько паев, удаленных друг от друга и т. п. условиями форм землевладения. В обществах, где все паи фиксированы за владельцами, самостоятельность действий каждаго отдельнаго хозяина стеснена дробностью пая, окруженнаго со всех сторон такими же мелкими участками, принадлежащими другим хозяевам. Рытье канав и постановка изгородей слишком дорого стоит и сокращает и без того миниатюрную площадь эксплуатации; делать это каждому отдельному хозяину невозможно, поэтому во всех своих действиях по полевому хозяйству каждому из владельцев необходимо сообразоваться с действиями и намерениями своих соседей. Если бы какой-нибудь хозяин захотел свой пай пустить под толоку, когда соседи его свои паи засеяли, то он должен чуть ли не на каждую свою скотину иметь пастуха, — иначе он потравит хлеба своих соседей. Бывают случаи, зависящие от положения пая и ширины межвиков, принятых обществом, когда скотины нельзя провести и в руках на свой пай, не потравивши посевов соседей и сообщественников. Мало того, даже при посевах отдельный хозяин должен сообразоваться с намерениями своих соседей. Если он посеет на своем пае просо, когда соседи свои паи засеяли хлебами, раньше убираемыми, — то он рискует, что просо его будет вытравлено скотом, пущенным на жнивье. Точно также он не может сеять свой хлеб на весенней вспашке, если соседи его свои паи засеяли озимыми хлебами. Обыкновенно на надельных полях межники между клеток („суголовки") никогда не бывают шире 1 сажня, а иногда доходят и до аршина; при таком условии пашущий свой пай хозяин для заворота плугом должен выходить на соседние участки, чего он не может безнаказанно сделать, если эти участки уже засеяны. Такия и подобнаго рода условия, казалось бы, должны были заставить крестьян свои системы полеводства и севооборота сделать задачей всего общества наряду с переделами, пережеребьевками и вообще с формами землевладения; но в этом отношении мы не находим у крестьян Александрийскаго уезда выработаннаго и твердо установившегося порядка. Развитие индивидуальности в крестьянском населении настолько значительно, что общество избегает стеснять отдельнаго хозяина в его способах эксплуатации земли и в севообороте. Каждый хозяин достаточно развит этически, чтобы понимать вред для себя от нанесения ущерба хозяйству своего соседа; поэтому в своем полевом хозяйстве он для достижения своих личных интересов старается употреблять такие приемы, чтобы соседи не страдали от проявления его личных желаний. Каждому крестьянину известно, что в громадном большинстве случаев количество посева того или иного хлеба на его полях зависит не от соображений о большей или меньшей доходности его, пригодности поля для посева этого именно хлеба, и т. п. соображений, а зависит от наличности семян, имеющихся в хозяйстве. Часто хозяин находит по своим соображениям, что ему следует такую-то нивку засеять гиркой: и земля хорошая, и пшеницы у него ничего не посеяно, а вместо гирки сеет ячмень или овес, потому что ко времени посева у него не было нужных семян и нигде он их не мог достать. В виду этой нужды севооборот никогда не устанавливается обществом, даже в тех случаях, когда общество имеет периодически меняющуюся толоку. Каждый хозяин прекрасно сознает, что гораздо лучше выпустить поле в толоку из-под одного и того же хлеба, но вместе с тем каждому известно, что такое требование невыполнимо. В гораздо большей зависимости от общества находится отдельный хозяин по отношению к толоке. Здесь интересы и желания отдельнаго хозяина должны подчиняться требованиям общества, которое с своей стороны в громадном большинстве случаев старается вознаградить потерпевшаго хозяина от такого установления.

Существование толоки на "общественной земле находится в зависимости от величины общественнаго владения (как юридической единицы), фигуры этого владения и расположения относительно усадьбы, а также от порядков хозяйства окружающаго надельную землю частнаго землевладения. Общество с мелким размером землевладения, малочисленное и по числу хозяйств, старается избегать толок на надельной земле, с одной стороны, потому, что величина этой толоки может быть самая незначительная — негде повернуться, а, с другой, что как-никак — на этой толоке нужно иметь своего пастуха, который при малочисленности стада будет очень дорого стоить. Фигура надельной земли собственно имеет не столько влияния на существование толоки, сколько на ея характер: узкая, длинная полоса земли, отрезанная в наделе крестьянам, и примыкающая к усадьбам узкой стороной, не лишает еще их возможности завести толоку на этой земле, но служить не устранимым препятствием для перемены толоки: толока может быть только в одной стороне поля — при усадьбах, и не может обойти всего поля, так как прогон скота связан с потравой посевов. Черезполосность же полевой земли с усадьбами, даже при существовании прогона, всегда служить большим или меньшим стеснением для заведения толоки на этой земле и во многих случаях неудобство это связано с условиями хозяйничанья на соседних частновладельческих землях. В Александрийском уезде отдельныя владения, частное и общественное отделяются одно от другаго только межами большей или меньшей ширины; канавы и изгороди если и существуют в редких случаях, то ими обнесены только особыя угодья, а не полевая земля; прогоны для скота также не окапываются и если они идут между засеянных полей, то выгон скота на черезполосную толоку является настолько стеснительным, что общества, находящаяся в таких условиях, предпочитают свой скот скорее сдавать на выпас местному землевладельцу, чем заводить толоку на своей земле и жить под постоянным опасением потрав. И помимо межевой фигуры надельной земли система хозяйства окружных частных землевладельцев оказывает влияние па сущестнование толоки у обществ. Если землевладельцы не раздают своей земли под пахоту, то крестьяне принуждены скот отдавать на выпас, чтобы на надельной земле было больше места для своей запашки; бывают и такие случаи, что слишком высокая плата за выпас скота заставляешь крестьян на своей земле отвести толоку, а землю под пахоть доставать на стороне за десятка верст. И последнее условие возымело сильное значение в последние годы, когда цена и на землю и за выпас скота очень поднялась. Многия общества быв. помещ. крестьян, не имевшие толоки на своей земле со времени наделения их землей, начали заводить ее в последние 4—5 лет, мотивируя этот факт тем, что „надоело платить владельцу по 15—20 рублей в лето за пару волов". На юге уезда, где плата за выпас скота еще не так высока, как в северных и северо-западных дачах, очень незначительное количество обществ бывших помещичьих крестьян имеют толоку на надельной земле, а предпочитают скот свой сдавать на выпас частным землевладельцам, тем более что и плата за выпас скота в этой части уезда практикуется больше деньгами, а не отработками.

Толока, в смысле сохранения производительных сил земли, может иметь значение только в том случае, если она периодически меняется; если же она постоянная и только дополняет собой выгон, то она не играет никакой роли в полевой системе. Из числа всех 434 обществ (отставных солдат мы не считаем) толока существуете только у 325, из коих у 113 она не меняющаяся. Если мы общества, имеющия толоку, разсмотрим по роду крестьян, составляющих их, то окажется следующее:

|

Разряд |

Всех |

Число общ. |

% общ. |

|

|

Меняющуюся. |

Постоянную. |

|||

|

Бывшие военные поселяне . |

54 |

50 |

3 |

98,3 |

|

Государственные крестьяне |

23 |

2 |

10 |

52,1 |

|

Бывш. помещ. крестьяне. |

357 |

70 |

100 |

47,6 |

В общем же по уезду мы получим 45,9% обществ, не имеющих толоки; по сравнению с Елисаветградским уездом (47,2) оказывается, что в Александрийском уезде несколько больше обществ, имеющих толоку; но у большинства обществ Александрийскаго уезда, имеющих толоку, она является постоянной, не входить в смену полей и следовательно не оказывает никакого влияния на сохранение производительных сил земли. Сравнение вышеприведенных цифр показывает, что общества бывш. воен. поселян в хозяйственном отношении поставлены несравненно лучше крестьян других разрядов; здесь только 1 общество не имеет своей толоки (Петрово), благодаря крайнему безпорядку, царящему во всех общественных делах этого общества; но если бы оно пожелало иметь толоку, то фигура земли и расположение поселения дает вполне возможность устроить переменную толоку. Из числа обществ быв. воен. поселян имеющих переменную толоку, она у 19 из них меняется ежегодно, у остальных же меняется через 3—5 лет. В географическом отношении все общества, имеющия ежегодно меняющуюся толоку, расположены на севере уезда; из обществ, расположенных в этой части уезда, только одно не имеет меняющейся толоки благодаря тому, что это общество (Табурище № 8) владеет массой неудобных земель, на которых и выпасает свой скот. В других обществах с меняющейся толокой тоже есть участки неудобной земли, служащие толокой, так что у них меняется не вся толока, а только часть ея. Большинство обществ быв. воен. поселян, особенно в северной части, уезда, имеет свои поселения на краю принадлежащей им дачи и потому всегда имеет запольные участки, так называемые сенокосы, которые никогда толокой не переменяются.

Общества бывших военных поселян имеют толоки: меняющейся (50 обществ)—41.417.4 десят. и постоянной (3 общ.)—1.568 дес., что составить 14,2% ко всей земле бывших военных поселян по плану.

Общества бывших помещичьих крестьян в отношении толоки стоят в несравненно худших условиях, чем бывшие военные поселяне. Не говоря уже о том, что из обществ бывш. пом. крестьян больше половины не имеют вовсе толоки, но и большинство, имеющих толоку, ея не меняют; обществ же, меняющих толоку ежегодно, — только 11; у остальных она в большинстве случаев меняется не периодически и всего поля не обходит. Ежегодно меняющаяся толока существует только у обществ, расположенных в северной части уезда; чем дальше к югу период перемены толоки удлиняется, толока меняется не периодически и наконец совершенно не меняется, оставаясь постоянно на одном и том же месте. Кроме причин межеваго характера, указанных нами раньше, на удлиннение периода перемены толоки влияет еще и то обстоятельство, что на твердых толоках трава с весны раньше появляется, скорее растет за скотом и таким образом, является более годной для подножнаго корма, чем мягкая толока, часто меняющаяся. В северной части уезда, где и земля лучше, более часты дожди, и глубина пахоти меньшая твердость толоки хотя и имеет значение, но не на столько сильное, как на юге уезда, где при неблагоприятных условиях на мягких толоках вся растительность выгорает уже в мае месяце. В обществах быв. воен. поселян, твердость толоки не имеет большого значения, с одной стороны, потому, что почти все эти общества расположены в северной части уезда и в средней полосе, а с другой стороны, все они имеют обширные целинные выгоны, которые на первые дни весны дают возможность скоту прокормиться.

Общества бывших помещ. крестьян имеют толоки: меняющейся (70 общ.) — 4.800 дес. и постоянной (100 общ.) — 3.398 дес., что в сложности даст 9,9% ко всей земле этих крестьян. Государственные крестьяне, стоящие по величине своих юридических владений очень близко к быв. помещ. крестьянам имеют толоки: меняющейся (2 общ)—260 дес. и постоянной (10 общ.) —511 дес. У этих крестьян толочная земля составляет 16,1% ко всей их земле по плану.

Нужно заметить, что хотя крестьяне признают за толокой значение возстановления сил земли, но сила этого значения еще для них недостаточно ясна: у них еще нет сознания, что толока, отдых земле, абсолютно необходим. Сравнительно большое приволье, существовавшее еще так недавно, возможность очень дешево достать свежую, обложную землю не заставляли крестьянина задумываться над вопросом: как жить от земледелия, имея в своем распоряжении только 5 — 8 десятин и когда больше достать ея нельзя? Частное решение этого вопроса отдельными крестьянами мы находим в спорадических фактах выселения их в Черноморскую область «на Кубань». Для крестьянина представляется более простым делом продать свой надел и эмигрировать, чем вводить на своих перепаханных полях удобрение, по примеру (очень удачному) местнаго землевладельца. Явление крайне нелогичное и противоречащее на первый взгляд очевидной пользе эмигрирующаго крестьянина; но мы ничуть не думаем объяснить его неразвитостью крестьян и непониманием собственных выгод. Причины такого явления лежат несравненно глубже и, очень возможно, зависят гораздо больше от духовной жизни крестьянина, его мировоззрения, высших стремлений и идеалов, чем от экономической обстановки. Что же касается решения вопроса о сохранении производительных сил земли и увеличения ея производительности массой, то время для этого еще не настало. Практическое решение этого вопроса требует не только сознания необходимости, но и возможности выполнения, Любомирское (№ 132) общество сознает давно необходимость унаваживания полей и начало было это делать, вывозя навоз на толоку под посев озимых хлебов; но оказалось, что навоз прикрывает растительность толоки и скот негде выпасать, — унаваживание прекратили. В сущности все общества крестьян, не исключая и обществ бывших военных поселян, находятся в таком же положении, как и указанное нами Любомирское. Хотя мы и не встретили в Александрийском уезде других обществ, практикующих унаваживание, но несомненно, что каждое из них, начавши унаваживание, остановилось бы перед тем же затруднением, перед которым остановились Любомирцы. Распределение работ в продолжении года таково, что крестьянин может возить на толоку навоз только зимой, но тогда у него не остается места для выпаса скота; унаваживать же толоку в то время, когда скот перейдет на жнивье в июле месяце—нет времени: он за массой работ едва успевает вспахать толоку под посев озимых. Очень возможно, что со временем, когда вопрос об удобрении станет непреложной необходимостью, найдутся какия либо комбинации и дадут возможность выйти из этого затруднения; в настоящее же время состояние надельных полей и понимание крестьянином своих сельскохозяйственных нужд таково, что позволяет ему, даже раздобывши достаточно земли на стороне, засевать и свои перепаханвыя десятины в надежде на благоприятное лето и возможный урожай. Отводя на надельных землях толоку, крестьяне не только руководствуются желанием удобрить поля, сколько необходимостью выпасать скот, с которым тоже некуда деваться. Встречаются, конечно, факты и противуречащие этому, что мы и увидим ниже; но то обстоятельство, что при изследовании уезда мы не нашли ни одного общества, которое давало бы отдых запольным участкам непереходящии толокой, пуская их в сенокосную залежь, доказывает высказанную нами мысль: что у крестьян* нет еще сознания абсолютной необходимости давать земле отдых и что толока, где она существует, является как неизбежная необходимость для выпаса скота. Правда, есть отдельные хозяева, как в обществах имеющих толоку, так и не имеющих ея, которые практикуют сенокосную залежь на своих паях в продолжении 1—2 лет, но такие случаи встречаются единицами и далеко не во всех обществах. Вывшие военные поселяне во время своего управления специальной администрацией имели сенокосныя поля в запольных участках и меняющуюся толоку, которая существовала не только для выпаса скота, а и с агрикультурными целями,— так, по крайней мере, понимало дело ведения сельскаго хозяйства военно-поселенческая администрация. Освобожденные от своего специальнаго начальства бывшие военные поселяне сейчас же доказали, что сельскохозяйственная наука, преподанная им—не привилась: многия общества совершенно не поняли агрикультурнаго значения толоки и сейчас же по освобождении уничтожили ее. Диковское, например, общество поняло значение толоки только в 1884 году, что видно из спедующаго приговора общества этого года, от 22 июля.... «имели между собой общее наше совещание относительно передела нашей общественной земли для оранки под хлебопашество и прочие наши хозяйственные засевы, вследствие чего постановили: так как у нас до истекшаго 1883 года порядок в разделе земли под хлебопашество существовал по нашей причине противу соседних обществ отступный, почему у нас земли под хлебопашество паровой для засева озимых хлебов не было. В прошлом же 1883 году волостной старшина нашей волости Павел Филоновский принял на себя хозяйственный труд в распределении земли и установил порядок дабы землю мы должны иметь даровую, и действительно в настоящем году мы получили с паровой земли значительную пользу. А потому мы желаем в настоящем году произвесть раздел земли на 1885 год с тем чтобы из общаго нашего количества земли оставалось бы необходимое количество десятин по числу душ под толоку для предстоящаго пара; кроме этого, при разделе земли иметь раздельщику и нашим уполномоченным в виду следуюшее: если из нас некоторым хозяевам по разделу первых участков по очереди раздела наделятся гористыя места, противу других окажутся обидными, то при следующем разделе этим хозяевам дать без очереди вместо гористых и других неудобных мест удобную землю...» Нужно помнить, что Диковское общество находится в северо-западной части уезда, где земледельческая культура развита больше чем в других местностях уезда. Петровское же общество бывших военных поселян (восточная часть уезда) еще и до сих пор не сознало необходимости толоки, не смотра на то, что она там была во время военных поселений, и есть возможность ее завести.

При отводе толоки на надельной земле обществу почти всегда приходится считаться с интересами отдельных хозяев, для которых толока почему либо не нужна: по неимению скота для выпаса, или потому, что данный хозяин имеет собственную, или арендованную землю, на которой выпасает свой скот. Обыкновенно общество никогда не игнорирует интересов этих хозяев, хотя в некоторых обществах не обходится без недоразумений: в Арсеньевке (№ 40), Ингул. Камянке (№ 299), Новогригорьевке (№ 301) и некоторых других обществах безскотные хозяева жалуются, что общество пользуется их землей без всякаго вознаграждения; эти жалобы основаны на том, что общество предоставляет безскотным хозяевам самим ведаться с теми хозяевами, которые имеют больше скота, чем положено выпускать на толоку, а конечно, при таких условиях бывает, что безскотный хозяин ничего не получает за свою землю, находящуюся под общественной толокой. В большинстве же случаев бывает так, что общество безскотным хозяевам вырезывает их паи, где-нибудь в стороне от толоки, или уплачиваете за занятую под толоку землю, — чаще всего 30 — 40 коп. от гоноваго сажня (4 р. 50—6 р. десятина). Среди бывших военных поселян есть общества (Сентов, Косовка и др.), у которых толока еще не в счету для своих однообщественников и на нее каждый может выгонять сколько хочет скота, с посторонних же обществу лиц и тут берут плату за выпас скота. Вообще же в обществах бывш. воен. поселян, где существует переменная толока, выпускают из надела (5? дес.) одну десятину под толоку, а в обществах бывших помещичьих крестьян из надела (в 3? дес.), по ? десятины и они идут в счет. В обществах бывших помещичьих крестьян существует больше разнообразия, как в количестве выпускаемой из надела толоки, так и в отношениях к ней, чем у бывших военных поселян. Среди обществ бывших помещичьих крестьян есть такие, которые отводят толоку не из владений каждаго хозяина, а обращают под нее сиротские (Онуфриевка) и выморочные наделы (Мироновка), что впрочем не мешает таким обществам менять толоку; в других обществах (и их значительное количество) толока отводится только желающими хозяевами и в таком количестве каждым, сколько он находить для себя нужным. В обществах, расположенных в северной части уезда, где толока отводится по усмотрению каждаго хозяина, начинает усваиваться взгляд, что удобренное толокой место принадлежит хозяину, удобрившему его. Так, например, в Чутовке (№ 122) хозяин, пустивший поле под толоку, имеет право пользоваться толочным местом, по смене толоки, два года, и только после этого времени, когда хозяин возьмет с поля данную ему толокой силу, при пережеребьевке эта земля „идет в разброд"— делится между всеми хозяевами.

Что касается возстановления производительных сил земли искусственным путем (унаваживанием) на крестьянских наделах, то мы уже упоминали об этом выше; здесь можем только добавить, что вообще крестьяне не признают возможным унаваживать поля, хотя огороды и „пидметы" низовые повсеместно (исключая юга уезда) удобряются навозом. Новогеоргиевские огородники признают, что только при унаваживании и можно заводить огороды. Есть основания надеяться, что чаще и чаще повторяющиеся частными землевладельцами удачные опыты унаваживания, переходящие в систематическое искусственное удобрение полей, вызовут подражание и у крестьян, хотя здесь прийдется встретиться с такими затруднениями, как малоземелье и потребность навоза для отопления. Как на признак возможности удобрения полей и крестьянами мы укажем на следующий случай. В д. Баштина (№ 354), в южной половине уезда, один крестьянин оставил из своего надела 2 дес, под выпас скота. Когда после двух лет, он вспахал эту землю, то получил урожай гораздо лучший, чем был на соседних нивах, — затем крестьянин начал понемногу унаваживать и другия десятины. В этом поселении общественная толока постоянная, и крестьяне не могли видеть на своих полях значения удобрения толокой. Приводя этот случай, мы все-таки должны заметить, что от удобрения земли толокой до искусственнаго удобрения навозом для крестьян переход очень длинный. Чуть ли не в каждом обществе крестьян можно встретить замечание, что земля «збыта толокою» несравненно урожайнее перепаханной земли и даже земли, не долго гулявшей под сенокосом; но те же крестьяне заявляют, что их земля «гною не прыймае»35).

Путаясь в полевых системах и не остановившись ни на одной, в севообороте на своих полях крестьяне совершенно потеряли голову: здесь нет никакой системы, и каждый действует по своему усмотрению и возможности. В обществах с меняющейся ежегодно толокой резко обозначается только первый год посева, когда все сеют озимые хлеба: кто рожь, кто пшеницу. При посеве же на второй год сеет каждый что может и что кому нужно: сеют по ржи гирку, просо, ячмень и другие яровые хлеба, хотя конечно бывают случаи, что по ржи сеют опять же рожь. Во всем разнообразии плодосмена на надельных землях можно подметить только одно общее убеждение крестьян: рожь и гречка считаются растениями, улучшающими почву и дающими возможность после них посева более ценных хлебов: гирки и проса (по ржи); равным образом и просо считается культурным растением, подготовляющим «парки», но просо сеется только на подготовленной земле, а рожь и греча может сеяться на самой худшей, перепаханной земле. К этим общим замечаниям если мы еще добавим, что крестьяне на своих полях никогда не сеют промышленных растений: льна, рапса, рыжия и т. п., то о севооборотах крестьян не остается ничего больше сказать. Крестьяне прекрасно понимают, что гирка, озимая пшеница и просо более прихотливыя растения, требующия лучшей почвы, чем рожь, ячмень, овес и друг., и при возможности, этими хлебами засевают снятия земли у частных владельцев. Но за невозможностью достать «подходящую» землю на стороне, крестьян сеет гирку, а иногда и просо, на своей перепаханной земле после овса и ячменя, так как ему, неизбежно необходимы ценные хлеба не для собственнаго употребления, а для продажи и покрытия нужд, требующих денег.

§ 18. Указавши обезпечение сословных групп землей (§ 12), и разсмотревши общия энтопическия черты хозяйства крупных и средних землевладельцев, как представителей главнаго элемента капитала в сельскохозяйственной промышленности — земли, а также своеобразныя особенности крестьянских хозяйств, составляющих по количеству населения главную, разумную, рабочую силу в земледелии, посмотрим теперь на сельскохозяйственное положение земледельческих хозяев всех сословных групп уезда вместе. Мы уже имели случай заметить, что земледельческим мы считаем такое хозяйство, которое имея в распоряжении землю (свою или наемную) прилагаете к ней свой труд или капитал для получения непосредственнаго продукта производительности земли. Таким образом, в число земледельческих хозяев войдут не только безземельные съемщики земли, обрабатывающие ее лично, но даже арендаторы необрабатывающие земли, а раздающие ее погодно за деньги, за скопщину и принимающее скот на выпас, так как такия хозяйства к арендуемой земле прилагает свой труд по администрации; но владельцы земли, сдавшие ее в аренду, получающие доход с нея деньгами, не прилагающее труда даже по администрации, а также, арендаторы пересдавшие свою аренду другому лицу — в число земледельческих хозяев не войдут. Всех земледельческих хозяйств в уезде 48.600, всех же вообще хозяйств в уезде 58.516, а хозяйств имеющих землю 48.826. Эти общия цифры показывают, что не только не все хозяйства, существующая в уезде, — земледельческия, но даже хозяйства, владеющия землей, не все прилагают свой труд к земледелию для получения продуктов ея в свою пользу. Такое явление для нас будет совершенно понятно, если мы припомним (стр. 140 и 141), что значительное число земельных хозяйств в уезде владеют землей только в размере усадьбы (1604 хоз.), и что есть такия хозяйства (772), земельныя владения которых (до 2 дес.) не могут служить побудительной причиной для обзаведения необходимыми орудиями и скотом для сельскохозяйственной промышленности. Но все эти общия цифры, показывающия обезпечение хозяйств землей еще не выражают сущности отношений населения к земледелию, так как мы уже видели, что очень многие крупные владельцы земли сами ее не обрабатывают, а совершенно безземельный хозяйства (десятинщики) только и живут от него. Принимая же во внимание, что из числа земледельческих хозяйств только 44.751 ведет большую или малую запашку на обработанной ими самими земле, мы видим, что землевладельцы не только крупнаго размера, но и мелкаго во многих случаях сами не принимают непосредственнаго участия в обработке своей земли.

Разсматривая хозяйства всех сословных групп уезда в отношении землевладения и земледелия, получаем следующий ряд, в порядке убывающаго процента хозяйств, обрабатывающих землю.

|

Сословныя |

Общее |

Из общаго числа хозяйств. |

Из числа земледельческих хозяйств. |

% к общемучислу хозяйств |

||||||||

|

Имеющих |

Сдающих |

Сдающих |

Земледель |

Арендую |

Снимающих |

Сдающих |

Обрабаты |

Имеющих |

Земледель |

Обрабаты |

||

|

Десятин |

799 |

— |

— |

— |

790 |

67 |

750 |

9 |

790 |

— |

98,8 |

98,8 |

|

Быв. Пом. |

16629 |

15359 |

10 |

398 |

14997 |

1319 |

8342 |

1690 |

14056 |

92,3 |

90,2 |

84,1 |

|

Быв. Воен. |

32606 |

31566 |

34 |

1078 |

30147 |

3466 |

7956 |

4911 |

27508 |

96,7 |

92,4 |

84,8 |

|

Государ. |

653 |

504 |

1 |

13 |

527 |

25 |

191 |

97 |

461 |

77,2 |

80,7 |

70,6 |

|

Немцы |

67 |

12 |

1 |

— |

46 |

35 |

3 |

12 |

45 |

17,9 |

68,6 |

67,2 |

|

Духовные |

296 |

234 |

33 |

— |

189 |

10 |

21 |

110 |

116 |

79,0 |

63,9 |

39,2 |

|

Проч. |

136 |

26 |

— |

2 |

55 |

1 |

46 |

10 |

46 |

19,1 |

40,4 |

33,8 |

|

Купцы и |

161 |

46 |

14 |

— |

59 |

35 |

9 |

27 |

53 |

28,5 |

36,6 |

32,9 |

|

Мещане |

4304 |

526 |

16 |

7 |

1371 |

434 |

830 |

109 |

1311 |

12,2 |

31,8 |

30,2 |

|

Дворяне |

820 |

498 |

252 |

2 |

280 |

45 |

31 |

172 |

247 |

60,7 |

34,1 |

30,1 |

|

Иностр. |

35 |

3 |

1 |

— |

5 |

2 |

2 |

1 |

4 |

8,6 |

14,3 |

11,4 |

|

Евреи. |

2010 |

62 |

7 |

— |

134 |

65 |

63 |

58 |

114 |

3,0 |

6,7 |

5,7 |

|

Итого |

58516 |

48826 |

369 |

1500 |

48600 |

5504 |

18244 |

7206 |

44751 |

83,4 |

83,0 |

76,5 |

Из приведенных здесь цифр, выражающих отношение хозяйств каждой сословной группы к земледелию, ясно видно, что высота средняго обезпечения земельнаго хозяйства данной сословной группы землей не дает предсказания относительно стремления этой группы к земледелию. Десятинщики вовсе неимеющие земли, дают наибольший процент хозяйств обрабатывающих землю; за ними стоять бывшие помещичьи крестьяне, не только обезпеченныя землей беднее других сословных групп, но и самые бедные между крестьянами других наименований. Такое же обратное отношение величины процента хозяйств, обрабатывающих землю, к величине средняго обезпечения земельнаго хозяйства землей существует у бывших военных поселян и государственных крестьян: последние, обезпеченные землей больше, имеют меньший процент хозяйств обрабатывающих землю, чем бывшие военные поселяне, имеющие среднее обезпечение земельнаго хозяйства ниже. Мало того, из сословии духовных, дворян, иностранных подданных и проч. сословиях мы замечаем тоже самое обратное отношение: все эти сословныя группы по проценту в них хозяйств обрабатывающих землю идут в таком же нисходящем порядке в каком увеличивается среднее обезпечение землей земельнаго хозяйства, т. е. чем выше среднее обезпечение земельнаго хозяйства данной сословной группы землей, тем меньший процент хозяйств из этой группы обрабатываете землю. Общий порядок в указанном нами отношении нарушают только сословныя группы: немцы, купцы и граждане, мещане и евреи; первыя две группы, имея относительно большее земельное обезпечение средняго хозяйства дают и больший процент хозяйств, обрабатывающих землю, а вторыя две группы обратно: имея относительно меньшее обезпечение землей, дают и меньший процент обрабатывающих землю хозяйств. Но и это отступление от господствующаго порядка важно с той точки зрения, что оно вполне соответствует общему характеру сословных групп в их отношениях к обработке земли, доказывая, что стремление каждой сословной группы к обработке земли не столько определяется степенью обезпечения хозяйств своей землей, сколько социальным положением сословной группы. Оставляя в стороне десятинщиков, как искусственную экономическую группу, составленную из хозяйств, по преимуществу непривиллигированных сословий, сведенных в одну группу признаком безземелья и земледелия на чужой земле, остановимся на остальных наших сословных группах. Крестьяне всех родов по существу своему и социальному положению представляют класс земледельцев, что они и доказывают на практике, не смотря на слабое обезпечение хозяйств собственной землей, давая из своей среды от 70,6до 84,4 процентов хозяйств обрабатывающих землю. Несомненно, что процент этот был бы еще выше, если бы хозяйства из этих групп, живущие от найма притом же земледелии, были настолько экономически обезпечены, что могли бы сами вести запашку. Следующая за крестьянами сословная группа — немцев, явившихся в Херсонской губернии (и вообще на юге России) в виде колонистов, вызванных в Россию для земледелия и овцеводства, должна бы из среды себя давать такой же процент хозяйств, обрабатывающих землю, как и крестьяне; но в Александрийском уезде немцы — пришлые; здесь нет их колоний, и свое социальное положение, как земледельцев, они выражают только тем, что из среды себя дают гораздо больше половины хозяйств, занимающихся обработкой земли (67,2%), т. е. почти вдвое больше, чем другия сословныя группы. Духовные по своему экономическому положению стоят очень близко к земледелию так как владеют землей по службе, но имея из среды себя 79,0% хозяйств обезпеченных землей, дают только 39.2% хозяйств обрабатывающих землю, как бы стараясь доказать свое привилегированное социальное положение нежеланием посвящать свои силы такому грубому и тяжелому труду; хотя в отсутствии стремления к земледелию у духовных и дворян можно видеть (что мы постараемся показать ниже) и другую черту — нравственнаго характера, вытекающую из бытовых особенностей массы населения. У дворян, не смотря на то, что из среды их 60,7% обезпечено землей — земледелием (обработкой земли) занимается только 30,1%. Это сословие, придерживаясь присущих ему традиций, предпочитаешь земледелию службу государственную и общественную или же живет с земли, отдавая ее в аренду и вообще принимает лично очень слабое участие в земледелии. Осталныя сословныя группы по своему численному составу слабо характеризуются (иностр. поддан, и проч. сословия) или по своему социальному положению чужды земледелию; но несмотря на это некоторые из них носят на себе более земледельческий характер, чем дворяне, поставленные историческими судьбами в разряд крупных земледельцев. Наиболее резко в этом отношении выделяются купцы с гражданами и мещане: по своему социальному положению это — городския сословия, и действительно, в смысле обезпечения своей землей они стоят довольно низко, имея из своей среды 28.5% (купцы и граждане) и 12,2% хозяйств, владеющих землей; тем не менее практическая деятельность их значительно проявляется в сельскохозяйственной промышленности, и они имеют 32,9 (купцы и граждане) и 30,2 (мещане) процента хозяйств, занимающихся обработкой земли. Резче всех своей отчужденностью от земли и земледелия отличается группа евреев; из числа хозяйств этой группы только 3,0% имеют землю, а 5,7% занимаются обработкой земли. Не нужно, впрочем, забывать, что мы делаем обзор сословий по всему уезду, включая в сословныя группы и хозяйства, живущия в городах и на железных дорогах, где характер деятельности хозяйств может быть направлен на земледелие только очень слабо; между тем в этих пунктах евреи (18,1%), а особенно мещане (52,9%), составляют главный контингент населения (см. стр. 98).

При определении процента (в таблице стр. 202) земельных хозяйств в каждой сословной группе, мы считаем земельными все те хозяйства, которыя имеют землю хотя бы в размере усадьбы; от этого у нас получились некоторыя цифровыя выражения, требующия оговорки. Разсматривая параллельно идущия графы, показываются в каждой сословной группе процент земельных хозяйств и земледельческих, мы замечаем, что в сословиях: бывших помещичьих крестьян, бывших военных поселян, духовных и дворян процент земельных хозяйств больший, чем земледельческих, т. е. что часть земельных хозяйств этих групп раздают свою землю и сами участия в земледелии не принимают. В частности это конечно так: не только среди указанных сословных групп, но и во всех остальных, исключая десятинщиков, есть земельные хозяйства не земледельческия, хотя сравнение процентов их во всех остальных группах, кроме указанных нами, этого не выявляет; но в общем, по сравнению с остальными группами и с распределением земли между отдельными хозяевами, оказывается, что больший процент земельных хозяйств чем земледельческих в группах крестьян происходить от того, что среди них многие земельный хозяйства только усадебники, тогда как у дворян и духовных тоже отношение процентов следует приписать исключительно отдаче земли в другия руки. Если мы внесем эту поправку, то окажется, что во всех сословных группах, исключая духовных и дворян, число хозяйств земледельческих больше, чем хозяйств, имеющих свою землю в размере, дающем возможность заниматься земледелием.

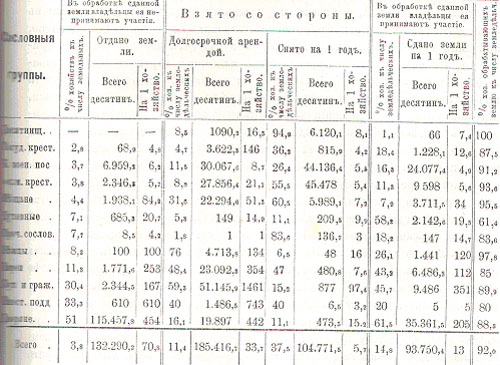

Сколько хозяйств как снимают и отдают землю, видно из конкретных чисел приведенных в таблице (стран. 202); но чтобы уяснить это положение более ясно, мы приводим таблицу, в которой хозяйства, сдающия частновладельческую землю в аренду (свою или за арендованную) и хозяйства, владеющия надельной землей и сдающия ее всю (не оставляя за собой ничего из надела, кроме усадьбы) покажем в одной цифре процента к числу земельных хозяйств своей группы, а все количество отданной таким образом земли тоже одной цифрой и средней на одно сдающее хозяйство. Количество же арендуемой земли, снятой на год и сданной на год покажем отдельными цифрами всей такой земли и средней на одно хозяйство; причем процента хозяйств, сдающих и снимающих землю, отнесем к числу земледельческих хозяйств сословия и к числу этих же хозяйств покажем процента хозяйств, обрабатывающих землю. Сословная группы этой таблицы мы располагаем в порядке увеличения процента хозяйств сдавших землю и не принимающих участия в ея обработке.

Чтобы больше уяснить значение цифр этой таблицы мы должны заметить, что в процент хозяйств, сдавших свою землю в долгосрочную аренду, а потому и не принимающих участия в обработке ея и вообще эксплуатации этой земли, вошли и такия хозяйства, которыя сдали не всю свою землю, а часть ея оставили для личной обработки, для раздачи под скопщину и вообще для эксплуатации таким способом, при котором они сами принимают то или иное участие. Это замечание не относится только к владельцам надельной земли, вошедшим в эту же рубрику, и о которых мы говорили в § 16 (см. стр. 192): все вошедшие сюда владельцы надельной земли сдали всю принадлежащую им надельную землю, в эксплуатации которой они не принимают никакого участия, и потому такия хозяйства исключены из числа земледельческих. В рубрике хозяйств, сдающих свою землю (собственную или арендованную), помещены, как такия хозяйства из числа земледельческих, которыя сдают свою землю за скопщину, так и такия, которыя сдают ее за деньги. Отношение тех и других хозяйств к земледелию различное: хозяйство, сдавшее землю за скопщину, по существующим бытовым условиям принимает участие в земледелии молотьбой хлеба, из части принадлежащей владельцу земли; у крестьянских хозяйств это участие в земледелии еще больше увеличивается: владелец земли не только молотит доставшуюся ему часть урожая, но и убирает ее, а иногда случается, что и пашет свою землю только не своим скотом и орудиями, а съемщика. Хозяйства же, сдавшие свою землю на один год за деньги, принимают меньше личнаго участия в эксплуатации своей земли; у крупных хозяйств оно ограничивается, в большинстве случаев, указанием сдаваемаго участка, а иногда и указатель рода хлеба для посева; в хозяйствах же мелких, а особенно крестьянских, и это участие ограничено, так как тут нет возможности выбирать участок на поле, а нужно сдавать то, что есть. Хотя при промзводстве подворной переписи мы записывали сданную на год землю за скопщину и за деньги отдельно, но свести этот материал мы не имели возможности; тем не менее мы не ошибемся, если допустим, что отношения между сданной землей за деньги и за скопщину в Александрийском уезде существуют такия же, как и в Елисаветградском, т. е. что из числа сданной на год земли сдается с доли урожая пахатной 53%, а сенокосной 68%. Вообще при погодной, сдаче земли хозяйства предпочитают сдавать ее с части урожая; в особенности к этому стремятся крестьяне, мещане и десятинщики, так как хозяйства этих сословий сдают свою землю не от избытка в земле, а из крайней нужды, за невозможностью самим обработать ее. При бытующих же условиях, хозяйство сдавшее землю с части имеет возможность приложить свой труд к земле, вознаграждение от которой всегда рабочему более приятно, чем вознаграждение от нанимателя, тем более, что земля иногда больше дает, чем наниматель. Хозяйства же, снимающия землю, притом зажиточные, предпочитают брать землю за деньги, в надежде, что при урожае доля владельцу будет стоить дороже, чем наемная плата за землю. Конечно, для хозяйств, не имеющих свободных денег, выгоднее брать землю за скопщину.

Обращаясь к только что приведенной таблице мы будем игнорировать сословную группу иностранных подданных и проч. сословий, как, по своей малочисленности, не характерныя. Из таблицы видно, что несмотря на крайне незначительный в общем по уезду процент хозяйств (из числа земельных) отдающих землю и не принимающих участия в обработке ея 3,8%) самой земли сдано очень много, благодаря тому, что земельныя хозяйства дворян, купцов с гражданами и евреев сдают ее большими участками. Самый процент хозяйств, отдающих землю, в этих сословных группах во много раз превышает процент общий по уезду. Процент хозяйств, отдающих землю, и средняя величина отданнаго участка не находится в прямой зависимости от степени обезпеченности землей хозяйства данной сословной группы. Купцы и граждане, наиболее обезпеченные землей, отдают свою землю гораздо меньшими участками, чем дворяне и евреи, меньше обезпеченные землей; процент хозяйств отдающих землю у купцов также меньший, чем у дворян, из которых половина хозяйств (51%) отдают свою землю. Отношение земельных хозяйств к своей земле, выражающееся в проценте этих хозяйств, отдавших землю и в количестве отданной земли, дополнять собой ту характеристику сословных групп, которую делали мы им раньше с точки зрения стремления этих сословных групп к обработке земли. И здесь мы видим, что сословия, принадлежащая к земледельческим классы — крестьяне всех родов и земцы отдают очень мало своей земли; группы же привиллегированных сословий — дворяне и купцы по проценту хозяйств, отдающих землю, стоит выше всех других сословных групп. Духовные, на которых мы раньше указали, как на сословную группу, весьма слабо выражающую стремление к земледелию, как будто противоречат высказанной о них характеристике не высоким процентом хозяйств, отдающих землю. Но это только так кажется, судя по голым цифрам и не вникая в суть их. Дело в том, что духовные пользуются землей по службе, временно, и потому для них затруднительно распоряжаться, владеемой землей как полной собственностью; в силу то этого число хозяйств, и процента, их из числа земельных, отдавших свою землю очень не высок; склонность же этой сословной группы к земледелию наиболее ясно характеризуется процентом, хозяйств обрабатывавшись землю к числу земледельческих хозяйств; процент этот равняется 61,4% и есть самый низший для сословных групп уезда.

Находя сказаннаго теперь и раньше — о способах эксплуатации частновладельческих земель (в § 13, стр. 149 и след.) достаточным для уяснения отношений сословных групп к земле с точки зрения землевладения, обратимся теперь к разсмотрению земледельческих хозяйств сословных групп. Здесь, как и раньше, мы будем игнорировать сословие иностран. подданных и проч. сословий, приводимыя нами во всех таблицах только для суммирования итогов по всему уезду.

Процент хозяйств, обрабатывающих землю, по отношению к числу земледельческих хозяйств (стр. 205) наиболее ясно выражает направление деятельности земледельческих хозяйств сословной группы. В общем по уезду оказывается, что земледельческих хозяйств, не обрабатывающих земли, очень мало — 8%, но отступления от этой средней в разных сословных группах бывают очень значительны. Самый больший процент обрабатывающих землю хозяйств дают десятинщики (100), немцы (97,8), мещане (95,5) и бывшие помещ. крестьяне (93,6): у всех их этот процент выше средняго по уезду (92%) Мы уже знаем, что только что поименованныя сословныя группы имеют, или среднее обезпечение земельных хозяйств своей землей очень слабое, или процент хозяйств имеющих землю очень не высокий — словом эти сословные группы являются обезпеченными землей ниже других групп, что не мешает земледельческим хозяйствам из них давать наибольше истинных земледельцев. Недостающую или не существующую (у десятинщиков) землю для хлебопашества эти сословныя группы достают на стороне, и в способе приобретения ея уже сказывается разность характера каждой сословной группы. Десятинщики главную массу земли, нужной для обработки, снимают на один год; число хозяйств, снимающих таким способом землю, у десятинщиков является относительно большим, чем в какой либо другой сословной группе (94,9%); хотя общее количество земли, снятой десятинщиками, и не велико, но средняя величина снятаго участка на одно снимающее хозяйство большая (8,1 дес.), чем у крестьян разных наименований и у мещан. Из числа десятинщиков очень мало хозяйств снимают землю в долгосрочную аренду (8,5%) меньше их снимают только государственные крестьяне и духовные — и притом такими небольшими участками (16,3 десят.), что меньшие арендуемые участки в уезде существуют только у бывших военных поселян. По способу приобретения во временное пользование земли к десятинщикам ближе всего подходят мещане, дающие из среды земледельческих хозяйств 60,6%, снимающих землю только на один год. Но количество земли, снятой мещанами на один год, не составляешь главной массы приобретенной во временное пользование земли этим сословием: гораздо больше земли мещане берут в аренду и притом значительными участками—51,3 дес. на арендующее хозяйство, хотя хозяйств таких сравнительно ценного—31,6% из всех земледельческих. Так как земледельческия хозяйства мещан живут по преимуществу не от собственной земли, а от снятой и арендуемой, то по расположению процента хозяйств, арендующих землю и снимающих ее на год, а также судя по величине участков взятых тем и другим способом, мы наперед можем прийти к заключению, что у мещан распределение земли между хозяевами очень неравномерное: главная масса их — снимающие землю на год — имеет земли очень незначительное количество, по 7,2 десят. на хозяйство, тогда как меньшее число хозяйств, арендаторы, держат такую массу земли и такими значительными участками, что могут (7,9% хозяйств) сдавать ее от себя другим участками (в среднем) по 34 десятины. Мещанския хозяйства, снимающия землю на год, по своему положению очень близко подходят к десятинщикам, тогда как арендаторы из них скорее уклоняются в сторону привиллегированных сословий и составляют средину между ними и группами крестьян и десятинщиков. Бывшие помещичьи крестьяне, подобно массе мещан, съемкой земли на год подходят к десятинщикам; преобладанием же погодно снятой земли над арендованной бывшие помещичьи крестьяне приближаются к десятинщикам еще больше чем мещане. Из числа земледельческих хозяйств бывших помещичьих крестьян больше половины (55,5%) снимает землю на один год участками (в среднем) по 5,4 дес .— почти равными среднему обезпечению земельнаго хозяйства этой сословной группы в уезде (5,3). Процент арендаторских хозяйств в этой сословной группе почти также мал, как и у десятинщиков — 8,8% - хотя участки арендуемые бывшими помещичьими крестьянами большие — 21,1 дес. в среднем на арендующее хозяйство. Бывшие помещичьи крестьяне, будучи обезпечены надельной землей, прикупленной и арендованной, имеют возможность выделить из себя больший, чем мещане процент хозяйств, сдающих землю погодно в другия руки - (11)3%), хотя участки сданные таким путем очень не велики —5,6 дес. — так как состоят главным образом из наделов беднейших хозяев, сдавших свою землю за скопщину. Последняя из сословных групп, включенных нами в первый разряд по проценту хозяйств, обрабатывающих землю, — немцы совершенно выделяется из остальных сословных групп своего разряда и удерживает оригинальность во всем уезде. По проценту земледельческих хозяйств, арендующих землю (76%), немцы стоят первыми в уезде; арендуемые ими участки хотя и не особенно велики — 134 дес., но все-таки значительно большие, чем у некоторых других сословий. Другая оригинальная черта этой сословной группы та, что из среды земледельческих хозяйств ея крайне незначительный процент хозяйств — 6,6%, самый меньший в уезде — снимает землю на год, хотя и довольно значительными для такого рода съемки участками — по 16 дес. Эта же сословная группа дает и значительный процент — 26,1% хозяйств, сдающих землю погодно довольно крупными участками в среднем по 120 десят. на одно хозяйство. Общее впечатление, производимое группой немцев, что это—не крупные арендаторы по преимуществу, обрабатывающее и сами землю и раздающие значительную часть ея другим погодно.

После групп перваго разряда, имеющих процент хозяйств, обрабатывающих землю, больший средняго по уезду, стоит группа бывших военных поселян, имеющая процент этих хозяев (91,2) — мало чем ниже средняго по уезду. Группа эта характерна тем, что у ней и величина арендуемых участков (8,7 дес.) мало отличается от участков, снимаемых погодно (5,5 дес.), и общее количество земли снятой на год только немного больше арендуемой на долгий срок. Словом в этой сословной группе аренда и съемка на год земли мало чем отличаются и как бы один способ дополняет другой, хотя и здесь процент хозяйств арендующих землю(11,5) меньший, чем снимающих на год (26,4), как и вообще это преобладаете в группах непривиллегированных сословий. Нужно, впрочем, заметить, что в общем процент хозяйств, арендующих землю и снимающих на год, у бывших военных поселян меньший, чем у крестьян других наименований и многих других сословных групп; бывшие военные поселяне, этими сравнительными цифрами как бы говорят, что они меньше нуждаются в чужой земле, чем земледельческия хозяйства других сословных групп. Из своей земли бывшие военные поселяне хотя отдают и много участков (16.3% хозяйств), больше, чем мещане и бывшие помещичьи крестьяне, но величина этих участков самая меньшая в уезде—4,9 дес. Значительно от бывших военных поселян отличаются государственные крестьяне. Эта крестьянская группа в Александрийском уезде во всех случаях проявляет присутствие в себе каких-то чуждых крестьянству элементов; как в землевладении эта группа распалась на две диаметральных противуположности: очень крупных земле владельцев в ограниченном числе и значительное число безземельных, так и в земледелии этой группы замечается два направления. Малый процента арендаторов (4,7), но крупных среди непривиллегированных сословий, снимающих в среднем на хозяйство по 146 дес., и значительный процент годовых съемщиков—36,2%, держащих самые малые участки в уезде — по 4,9 дес. Эта же крестьянская группа дает самый больший процент хозяйств (18,4%), сдающих землю от себя самими большими участками (по 12,6 дес.) среди крестьян других наименований. Последнее обстоятельство остается не без влияния и на самый процент хозяйств, обрабатывающих землю (87,5%), который у них ниже даже, чем у дворян, купцов и граждан.

Из всех оставшихся неразсмотренными групп наименьшими своеобразными особенностями, в разсматриваемых нами отношениях, отличается группа ввреев, тогда как остальныя группы имеют свои резкия особенности. Евреи выделяют из себя незначительный процент земледельческих хозяйств (6,7% из общаго числа хозяйств), которые в значительном числе (43,4%) являются довольно крупными арендаторами, держащими в среднем участки по 354 дес., что в общем сосредоточивает в их руках довольно много земли (23.092,3 дес.). Но кроме евреев арендаторов есть еще между евреями и съемщики земли на год (47%); эти хозяйства составляют противуположность арендаторам евреям, пользуясь участками в 7,6 дес. — меньшими чем у десятинщиков. О последней категории земледельческих хозяйств нужно впрочем заметить, тоже, что об них говорилось и в Елисаветградском уезде: при регистрации евреи показывали съемку земли и обработку ея, когда этим они никогда и не думали заниматься, так что цифры, получающаяся здесь, несколько фиктивны и процент хозяйств, обрабатывавших землю, в действительности ниже показаннаго (85%). Процент же хозяйств, сдающих землю погодно (43,2), нужно, наоборот, признать ниже действительнаго, хотя сданные таким способом участки по своей величине (112 дес.) можно признать соответствующими действительности.

Дворяне в жизни своих земледельческих хозяйств проявляют такую же широкую раздачу земель, какая констатирована была нами у земельных хозяйств этой сословной группы; из земледельческих хозяйств из 61,5%—самый больший процент в уезде — раздают погодно земли в другия руки, оставляя за собой только административное наблюдение за этой землей; участки таким образом розданной земли, по своей величине (205 дес,), стоят на втором месте в уезде. Не смотря на громадный процент хозяйств, раздающих погодно землю, среди земледельческих хозяйств дворян гораздо больше истинных земледельцев, обрабатывающих землю, чем у духовных, евреев и государственных крестьян. Безземельные дворяне являются земледельцами по преимуществу чрез аренду земли (16,1%) значительными участками—в 442 дес. в среднем на арендующее хозяйство; гораздо меньше безземельных хозяйств (11,1%) снимает землю погодно незначительными по величине участками — 15,2 дес. — меньшими чем у немцев.

Купцы и граждане, являясь в уезде самыми крупными землевладельцами, поддерживают свою репутацию и в других оборотах землей. Хотя по проценту земельных хозяйств, отдающих землю, они уступают только дворянам, но участки таким образом розданной ими земли очень не велики сравнительно (167). Купцы, напротив того, стараются не о раздаче земли, а о приобретении ея: из земледельческих хозяйств их 59.3% (уступают только немцам) арендуют землю и притом самими большими участками в уезде (1461 дес.); снимая землю на год, купцы и граждане снимают ее также самыми крупными участками (по 97,4 дес.), хотя к последнему способу приобретения в пользование земли их прибегает незначительное число (15,2%). Когда земледельческие хозяйства этой группы раздают от себя землю погодно, то участками большими всех остальных сословных групп (по 351 дес. на хозяйство); число хозяйств, производящих такую операцию у купцов и граждан (45.,,%), меньше только чем у дворян и духовных. При всем том у них хозяйств, обрабатывающих землю (89,9), не только больше чем у дворян, но даже больше, чем у некоторых непривиллегированных сословий (государственные крестьяне).

Из сделанных нами раньше сравнений и указаний мы уже знаем, что сословная группа духовных, по числу земледельческих хозяйств, обрабатывавших землю (61.4%), является самой последней в уезде; получаемую по службе землю духовные раздают по преимуществу за скопщину и за деньги погодно (58,2%) небольшими участками, так как и сами получают ее в небольшом размере. В числе земледельческих хозяйств этого сословия очень мало находится снимающих землю погодно (11,1%), а еще меньше арендаторов(5,3%); снимают и арендуют они землю небольшими участками (14,9 дес. и 9,9 дес.), хотя и у них, как и вообще, арендуемые участки большие, чем снимаемые на год.

Разсмотревши все земледельческия хозяйства разных сословных групп по способу и степени приобретения ими во временное пользование земли, мы видим, что к долгосрочной аренде ея прибегают главным образом привиллегированныя сословия, немцы и евреи, тогда как крестьяне разных наименований, десятинщики и мещане достают землю для массы своих хозяйств погодной съемкой. Средняя величина арендуемых и погодно снимаемых участков на одно хозяйство показывает, что в аренду землю могут брать только сравнительно богатыя хозяйства, экономическое положение которых стоит прочно, и есть полная уверенность, что такое хозяйство не пошатнется через год—два. В силу этого, участки, снимаемые арендаторами, всегда больше участков взятых на один год, съемщики которых не гарантированы в своем экономическом положении за завтрашний день и конечно не в состоянии снимать и обрабатывать таких значительных участков, как арендаторы. Сравнение величины участков, отданных в долгосрочную аренду, в обработке которых сдавшие их хозяйства не принимают участия, с участками, сданными на один год, показывает, что все сословныя группы, исключая государственных крестьян, немцев и купцов с гражданами, погодно сдают участки всегда меньше тех, которые отданы в долгосрочную аренду. Это происходить от того, что в общем по уезду, хозяйств отдающих землю в аренду меньше, чем сдающих на год; исключение в абсолютных цифрах составляют только дворяне, но и они не нарушают общаго правила в процентах, отнесенных к соответственному числу хозяйств (земледельческих и земельных].

Благодаря тому, что взятыя в аренду участки всегда больше снятых на год — и число земли, взятой в аренду больше (185.416,7), чем снятой на год (104.771.5 дес.), хотя число случаев погодной съемки (18.224 хозяйств)—37,5% земледельческих хозяйств, — больше чем случаев аренд (5.504 хоз.) —11,4% земледельческих хозяйств.

Сравнение общих цифр отданной земли и взятой в аренду, а также снятой и сданной на один год дает следующую разницу: взятой земли в аренду оказывается больше против сданной на 35,126.5 дес., а снятой больше против сданной на 1 год на 11.021,1 дес. Разница в цифрах происходит не от ошибок в регистрации или подсчете, а оттого, что в сумму земли, снятой в аренду, вошла земля казенно-оброчных участков, не показанных в графе отданной земли; с другой стороны, встречались и такие случаи: землевладелец сдал свою землю в аренду обществу крестьян, — земля его показана отданной в аренду, арендаторы же, меняясь ежегодно, показали землю снятой на год, так как она действительно для каждаго даннаго хозяйства есть погодная съемка.

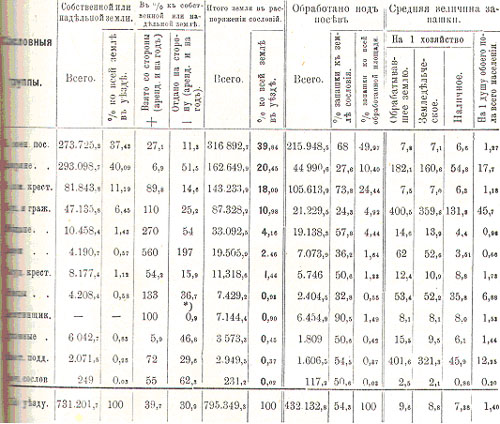

Посмотрим теперь: сколько каждая сословная группа для своих земледельческих нужд берет земли на стороне и сколько отдает на сторону (в процентах ко всей собственной земле, сколько всей обращающейся между хозяйствами земли сосредоточено у каждаго сословия и сколько из всей земли, имеющейся в распоряжении сословия, запахивается и какой процент составляет обработанная площадь к количеству земли сословия и ко всей запахиваемой площади в уезде.36)

Нижеследующая таблица содержит в себе все эти показатели; сословия в ней расположены в порядке уменьшения площади земли, находящейся в распоряжении даннаго сословия.

37)

37)

В этой таблице прежде всего обращает на себя внимание разность между площадью земли, показанной собственной или надельной за сословиями, и землей, находящейся в распоряжении сословий; разность эту, достигающую 64.137,6 дес. дает главным образом казенно-оброчная земля, находящаяся в аренде у крестьян и других сословий, но помимо этой земли разность может происходить, как от земель, взятых хозяйствами Александрийскаго уезда за пределами уезда, так и от земли из Александрийскаго уезда сданной хозяйствам, живущим за пределами его. Все сословныя группы уезда, исключая дворян и духовных, не довольствуются своей землей и берут недостающую для их хозяйства землю на стороне; больше всего берут евреи, у которых площадь взятой земли (в аренду и на год) составляют 560 % к собственной земле, принадлежащей этой сословной группе. Кроме евреев, берут на стороне больше площади принадлежащей им земли еще следующия сословия: мещане (270%.), немцы (113%) и купцы с гражданами (110%,); меньше же всех берут: духовные (5,9%), дворяне (6,9%) и бывшие военные поселяне (27,1%) Громадная масса земли, принадлежащей бывшим военным поселянам как надел и дворянам как личное пользование, ставить эти два сословия главными обладателями земель Александрийскаго уезда; другия сословныя группы хотя и увеличивают площадь земли для своей эксплуатации чрез аренду и съемку на год, но кроме бывших помещичьих крестьян, имеющих и без того в своем распоряжении довольно значительную площадь надельной земли, ни одно из сословий и близко не подходит к обладанию таким громадным пространством земли, как бывшие военные поселяне, дворяне и бывшие помещичьи крестьяне; в совокупности в руках этих трех сословных групп находится более ? всей площади уезда (78,29%). В обладании землей дворяне (20,46%) первенствуют над бывшими помещичьими крестьянами (18,00%), но последние так интенсивно эксплуатируют, находящуюся в их распоряжении, землю, что имеют площадь запашки в два раза большую (24,44%), чем дворяне (10,40%).

В отношении интенсивности эксплуатации земли, находящейся в распоряжении сословий (величины % запашки к площади земли сословия), замечается тесная связь обратных отношений между процентом запашки и степенью обезпечения землей: чем больший участок земли приходится на одно хозяйство, тем процент запашки у этого сословия меньший. Явление это было показано нами и раньше, при изследовании способов эксплуатации земли крупными и средними землевладельцами, а теперь опять обнаруживается в деятельности всех хозяйств уезда, разгрупированных по сословиям. Разсматривая внимательно процент запашки у каждой сословной группы по отношению к площади своей земли, мы видим, что под толоку, сенокошение и другия сельскохозяйственныя нужды наименьше земли оставляют: десятинщики, бывшие помещичьи крестьяне и бывшие военные поселяне, у которых запахивается гораздо больше половины земли; мещане, государственные крестьяне и духовные запахивают около половины; немцы и евреи около 1/3 и, наконец, купцы и граждане и дворяне около ? земли, находящейся в их распоряжении.

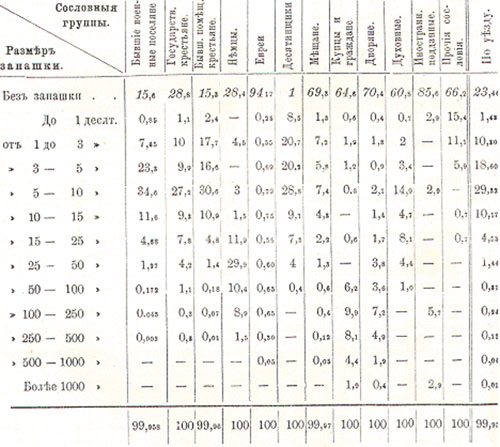

По величине запашки, приходящейся на одно хозяйство, обрабатывавшее землю, первое место в уезде занимают купцы и граждане (400.6 дес.), за ними следуют дворяне (18251 дес.) — и вообще сословия располагаются приблизительно в обратном порядке величины существующего у них процента запашки и в прямом порядке степени обезпечения хозяйств землей, т.е. получается: чем в большей степени хозяйства сословия обеспечены землей, тем большая у них запашка и тем меньший процент земли они запахивают.

По сравнению с Елисаветградским уездом, в Александрийском средняя величина запашки на 1 хозяйство обрабатывавшее землю меньше на 0,4 десятины, что же касается величины запашки сословных групп в том и другом уезде, то оказывается, что до такой громадной величины запашки, какая существует у купцов в Александрийском уезде — в Елисаветградском уезде не достигает ни одно сословие: купцы и граждане, имеющие самую большую запашку, и в Елисаветградском уезде засевают там в среднем на хозяйство 253,0 (в Александрийском 400,6). По величине своей запашки сословныя группы в Елисаветградском уезде располагаются почти в таком же порядке как и в Александрийском. Но самый интересный факт из этого сравнения тот, что крестьяне всех наименований и десятинщики Александрийскаго уезда имеют большей величины запашку, чем те же группы в Елисаветградском уезде, хотя разница эта в некоторых случаях составляет десятыя доли десятины38). Меньшая величина запашки средней по уезду соответственно понижает, сравнительно с Елисаветградским уездом, пищевую площадь в Александрийском уезде, как на одно наличное хозяйство— 7. 38 дес. (в Елисаветградском 8,0 дес.), так и на одну душу обоего пола (едока) всего населения уезда— 1,40 дес.39) 2) (в Елисаветградском 1,50 десят.).

Как ни скромна цифра средней запашки на одну душу обоего пола, но при существующей производительности земли Александрийскаго уезда она дает возможность экспорта хлеба, хотя это может делать не каждое пашущее хозяйство, а лишь те хозяйства, у которых существует запашка выше средней по уезду. Конечно, в уезде найдется не мало хозяйств, продающих урожай своей запашки не потому, что он составляет абсолютный лишек от своего продовольствия, а для покрытия все возможных нужд, требующих денег. Благодаря слабому развитию кустарной промышленности, хотя бы в размере нужном для себя, и все больше и больше распространяющейся моде к употреблению фабричной производительности, большая часть производящагося населением хлеба продается не для покрытия казенных, земских и мирских повинностей, а на покупку всего необходимаго для жизни, начиная с миткалевой или „цицевой" (ситцевой) рубахи, которая уже пошитой продается на любом базаре. В северной половине уезда еще задержалась патриархальность жизни и там пока не считается стыдом носить рубаху из домашняго холста и свиту из шерсти своих овец; но с распространением отхожих промыслов в южные уезды Херсонской губернии и в „Таврию", где каждаго рабочаго, одетаго в домашняго приготовления рубаху и свиту, а, не в „спинджак" и „палто", местное население поднимает на смех, — начинает мода заноситься и на север уезда; на юге же уезда она успела привиться и требует больших денежных расходов, так как все фабрикаты крайне непрочны и мало пригодны при земледельческих работах: ситцевая рубаха хотя в два раза и дешевле домашней, но рвется в пять раз скорее. Покрывать же все эти расходы население может исключительно хлебом. Для хозяйств, необезпеченных своей землей, деньги кроме того нужны и для уплаты за наем земли.

В какой степени хозяйства разных сословий обезпечены своей запашкой,

|

Сословния Уезды |

Бывш. |

Госудствен. |

Бывш. |

Меща |

Десятин |

Евреи |

Евреи |

Немцы |

Дворя |

Духов |

Купцы |

Иностран. |

Прочие |

По уезду. |

|

Елисаветградский |

7,5 |

8,0 |

7,1 |

15,2 |

7,8 |

85,6 |

15,0 |

54,9 |

148,3 |

15,2 |

253 |

79,1 |

9,5 |

10,0 |

|

Александрийский. |

7,8 |

12,4 |

7,5 |

14,6 |

8,1 |

62,0 |

— |

53,4 |

182,1 |

15,5 |

400,5 |

401,6 |

2,5 |

9,6 |

видно из следующей таблицы, показывающей в процентах к общему числу хозяйств, число хозяйств, имевших ту или иную величину запашки.

35 ) Такой взгляд на навоз нельзя приписывать всецело косности крестьян; несомненно он имеет известную долю оправдания и в фактах действительности. В только что вышедшем изследовании Кролевецкаго уезда Черниговской губернии (Материалы для оценки земельных угодий, т. XV) мы находим записи об урожаях на унавоженных и неунавоженных полях, из которых видно, что хотя в общем унавоженное поле дает лучший урожаи (с удобренной десятины рожь 83 пуд, овес 76 п., а с неудобренной — рожь 47 п., овес 55 п.), но бывают случаи (1878 и 1882 годы), когда овес на удобренной земле получился хуже. В Александрийском уезде, где иныя климатическия условия и где нет еще и привычки к удобрению, составляющему уже предмет традиции в Черниговской губернии, удобрение гораздо чаще должно давать неудачные результаты, чем в Черниговской губернии. А для крестьянина достаточно, если один случай из пяти будет не удачен, чтобы новшество не привилось.

36 ) Само собой разумеется, что, разсматривая площадь всей земли, принадлежащей хозяйствам сословных групп, а также величину запашки их, мы не охватываем всю площадь уезда, определенную статистическим изследованием: участки земли, принадлежащия хозяйствам живущим за пределами уезда и незарегистрированным при подворной переписи, сюда не войдут; равным образом не войдет сюда земля, принадлежащая казне и находящаяся под лесами. Словом, в общих цифрах земли, принадлежащей сословиям, и в пространстве запахиваемой площади мы приводим цифры, добитые не общим описанием уезда, а подворной переписью в том количестве, в каком они записаны за хозяйствами.

37 ) Процент отданной земли на сторону у десятинщиков высчитан не к собственной земле, которой у них нет, а к взятой со стороны.

38 )

|

Сословния Уезды |

Бывш. |

Госудствен. |

Бывш. |

Меща |

Деся |

Евреи |

Евреи |

Немцы |

Дворя |

Духов |

Купцы |

Иностран. |

Прочие |

По уезду. |

|

Елисаветградский |

7,5 |

8,0 |

7,1 |

15,2 |

7,8 |

85,6 |

15,0 |

54,9 |

148,3 |

15,2 |

253 |

79,1 |

9,5 |

10,0 |

|

Александрийский. |

7,8 |

12,4 |

7,5 |

14,6 |

8,1 |

62,0 |

— |

53,4 |

182,1 |

15,5 |

400,5 |

401,6 |

2,5 |

9,6 |

39 ) Для разсчета пищевой площади на одного едока ми взяли все население уезда с рабочими (307020 душ), но без ушедших на сторону; если же взять только население сословии пахавших землю, без нанятых рабочих, (303.934), то средняя пищевая площадь будет равна 1,41 десят.

<<< Повернутись |Початок|Далі>>>