![[HOME]](/redesign/gerbik.gif)

<<< Повернутись |Початок|Далі>>>

Разчисление скота на 3-х парную упряжку дает в среднем (для всех сословий) по уезду тот вывод, что только два с половиной хозяина могут составить один плуг, причем оказываются самыми бедными десятинщики, у которых даже три хозяина не составит плуга, а самыми богатыми — купцы, могущие в среднем выставить более 11 плугов каждый. Более подробное разчисление дает нам следующая таблица, показывающая в процентных отношениях хозяйств степень обезпечения их рабочим скотом; вычисление здесь сделано не к земледельческим хозяйствам, а взята вся сумма хозяйств по переписи.

|

Сословныя группы./ %% отношение хозяйств. |

Без всякаго скота |

С мелким гулевым и коровами |

С 1 рабочей скотиной |

С 2-мя рабочими скотинами |

С 3 - 4-мя рабочими скотинами |

С 5-6 –ю рабочими скотинами |

С 8-18 рабочими скотинами |

Свыше 18 раб. Скот. |

|

Бывш. воен. поселяне. |

19,2 |

25,3 |

9,5 |

27 |

12,8 |

5.1 |

0,99 |

0,06 |

|

Государств. крестьяне. |

21,3 |

34,1 |

7,8 |

19,8 |

9,2 |

5,2 |

1,4 |

1,2 |

|

Бывш. пом. крестьяне. |

17 |

24,7 |

7,7 |

32,2 |

12,9 |

4,6 |

0,82 |

0,05 |

|

Немцы |

16,4 |

7,5 |

6 |

8,95 |

8,95 |

16,4 |

22,4 |

13,4 |

|

Евреи |

57 |

23,4 |

13,1 |

3,1 |

0,7 |

0,6 |

1,3 |

0,8 |

|

Десятинщики |

13,3 |

27,8 |

11 |

27,9 |

10,4 |

6,6 |

3 |

— |

|

Мещане. |

54,6 |

18,3 |

8,8 |

10 |

4,2 |

2,4 |

1,2 |

0,5 |

|

Купцы и граждане |

35,5 |

9,9 |

9,9 |

9,9 |

5,6 |

— |

6,2 |

23 |

|

Дворяне. |

47 |

12,3 |

6,7 |

5 |

4 |

3,1 |

6,5 |

15,4 |

|

Духовные |

26,4 |

17,9 |

23,7 |

17,2 |

6,7 |

5,4 |

2,4 |

0,3 |

|

Иностранно-подданные |

51,3 |

22,9 |

11,4 |

2,9 |

2,9 |

— |

— |

8,6 |

|

Прочия сословия. |

47 |

33,8 |

15,6 |

2,2 |

1,5 |

— |

— |

— |

|

По уезду. |

22,85 |

24,39 |

9,12 |

25,89 |

11,55 |

4,63 |

1,12 |

0,43 |

В общем по уезду оказывается поразительно малое число хозяйств, имеющих самостоятельную плуговую упряжку —4.63% всех хозяйств; еще меньше хозяйств, имеющих 2 — 3 плуговых упряжки (1,12%) и совершенно ничтожное число (0.43%) хозяйств, имеющих более 3-х плуговых упряжек. Слабое обезпечение рабочим скотом, а также желание быть самостоятельным в хозяйстве, и вызвало в населении Александрийскаго уезда усиленное употребление плужницы, для упряжки в которую требуется только пара скота, а очень возможно, как мы упоминали и раньше, что употребление плужницы сократило количество рабочего скота, который при малой запашке и дороговизне выпаса сделался бременем для хозяйства. Впрочем, для поправки приведенных цифр мы должны еще раз напомнить, что перепись производилась в год неблагоприятный для сельскаго хозяйства и что громадное число рабочаго скота было продано осенью и в начале зимы, так как для скота не было корма и людям нечем было пропитываться. При нормальных условиях число хозяйств, имеющих рабочий скот, должно быть несколько выше и процента хозяйств без рабочаго скота должен бы понизиться, по крайней мере до цифры Елисаветградскаго уезда—35,5%, а не составлять 47,24%, как это мы находим теперь для Александрийскаго уезда.

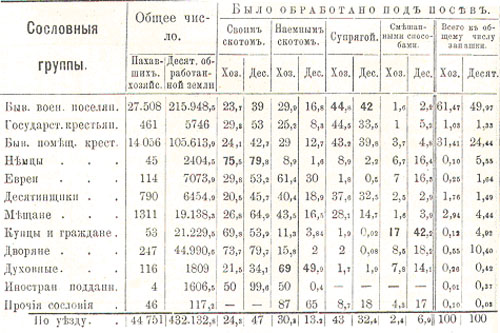

В какой степени земледельческия хозяйства стремятся быть самостоятельными при обработке земли, не смотря на слабое обезпечение скотом, можно видеть из отношений хозяйств, обрабатывавших землю: самостоятельно (своим скотом), спрягаясь, наемным скотом и смешанным способом (т. е. часть наемным и своим, или своим и спрягаясь и т. д.). В таблицу, показывающую эти отношения хозяйств и отношение обработанной земли тем или иным способом ко всей обработанной земле каждым сословием, внесем еще и отношение хозяйств каждой сословной группы и запашки ко всем хозяйствами обрабатывавшие землю.

Хозяйств, обрабатывающих землю самостоятельно, не прибегая к супряге и к найму скота, оказывается несравненно больше, чем можно было ожидать разсматривая таблицу, показывающую обезпечение хозяйств скотом. Это только доказывает, что у значительнаго числа хозяйств нет глубокой плужной обработки, а приготовление почвы для посева ограничивается легким разрыхлением такими орудиями как плужница, соха, рало, требующими упряжку в одну—две пары скота.

Сравнение приведенных здесь цифр с Елисаветградским уездом дает очень характерный вывод для Александрийскаго уезда: при меньшей обезпеченности скотом, хозяйств обрабатывающих самостоятельно землю в Александрийском уезде (24,3%) больше, чем в Елисаветградском (20,6), хотя обработанной таким путем земли в первом уезде (47%) меньше, чем в последнем (50.7%). Последнее обстоятельство является в силу того, что группы непривиллегированних сословий, имеющия меньшую запашку, в Александрийском уезде самостоятельно обрабатывают землю больше, чем в Елисаветградском.

Большее и меньшее расположение сословных групп к обработке земли тем и другим способом ( своим скотом, наемным и пр.) является прямо как продукт экономической обезпеченности. Больше других обрабатывают землю своим скотом немцы, дворяне и купцы; хозяйства из этих групп, не имея возможности обработать свою землю самостоятельно, чаще прибегают к найму скота и смешанной обработке, чем к супряге, которая является преобладающей только среди групп непривилегированных сословий,

§ 22. Системы обработки почвы, существующие в Александрийском уезде намечаются уже сами собой определением: числа и рода орудий в хозяйствах, количества и распределения скота между хозяйствами, а также системами полеводства, о которых говорилось раньше. В системах обработки земли в Александрийском уезде замечается гораздо больше однообразия, чем в Елисаветградском уезде. В Александрийском уезде можно считать редкостью экономию, которая в обработке почвы ограничивается одним оранием и боронованием; здесь всегда практикуется еще разрыхление ралом, буккером, крумером, а не редко и вторичная вспашка. Конечно, хозяева из немцев, евреев и некоторые арендаторы из других сословий придерживаются не столь тщательной обработки; у них, как и в Елисаветградском уезде, вся обработка земли ограничивается вспашкой буккером и заволакиванием семян бороной, но эти хозяйства не дают общаго тона уезду.

Самая тщательная обработка земли в экономиях бывает под озимую пшеницу; сеется она всегда на паровом поле и всегда на двойной вспашке, которая в некоторых случаях еще перерабатывается крумерами (после посева или перед посевом) или экстирпаторами. Вторичная вспашка не имеет однообразия по глубине подъема почвы: некоторыя экономии первую вспашку делают мельче—31/2 вершка, а вторую 5—6 вершков, другия же поступают совершенно наоборот: первая вспашка у них глубока, а вторая мельче, последняя система как будто преобладаете больше в южной половине уезда, но утверждать этого положительно нельзя. Еще более тщательная обработка земли бывает под свекловицу; поле для нее пашется непременно два раза не мельче 8 вершков; но свекла сеется не всеми экономиями и в ограниченном количестве.

Под рожь редкия экономии употребляют такую же тщательную обработку, как под озимую пшеницу; напротив того, во многих экономиях, в особенности южной половины уезда, рожь сеется по жнивью (на стерне) и только прираливается. Нам не приходилось встречать экономий, сеющих рожь „наволоком", т. е. по жнивью под борону, но во всех экономиях замечается желание как можно меньше разрыхлять почву для посева ржи в том случае, когда после нея поле предназначается для сенокоса или толоки. При посеве озимых хлебов, в особенности пшеницы, сельскому хозяину постоянно приходится вести борьбу с самим собой: у него есть желание как можно тщательнее обработать почву под посев, разбить все комья, чтобы можно было сеять рядовой сеялкой, но в тоже время практика ему показала, что на поле, усеянном комьями, больше задерживается снег и ветры не производят таких опустошений. Во многих экономиях давно установился обычай комья оставлять на поле и разбивать их только весной боронами или катками.

Для посева яровых хлебов почва обрабатывается слабее: все яровые хлеба, исключая проса и гречки, сеются на зябле — вспашке сделанной осенью, которая весной только разрыхляется и боронуется. Весьма редки экономии, которыя делают вторичную вспашку весной под посев яровых. Яровые посевы в громадном большинстве случаев укатываются катками или боронами, перевернутыми зубьями вверх.

При пахании земли из года в год во весь период севооборота в большинстве случаев экономии придерживаются одной и той же глубины —от 4 до 6 вершков, исключая последняго года под посев ржи, когда вспашка бывает всегда мельче; но встречаются экономии, по преимуществу в северной половине уезда, которыя глубину вспашки увеличиваюсь постепенно, прибавляя по вершку глубины в каждый последующий год. Еще как одну особенность в Александрийском уезде отметим начавший употребляться экономиями северозападной части уезда способ оранки так, чтобы скиба не переворачивалась, а ложилась стоймя; для этой цели употребляются плуги Чехотскаго, которые мы встречали в Елисаветградском уезде в единичных случаях, скорее как опыт.

Обработка земли мелкими хозяйствами существенно отличается от экономической обработки. Не без того, конечно, чтобы и среди мелких хозяйств, делающих запашку 7—10 десятин, не отыскался и такой, который не напрягал бы всех своих усилий, чтобы обработать землю как можно тщательнее; но это исключения. Вообще же у мелких хозяйств замечается следующая система: поле плугом пашется раз — на зяблю; следующий посев на этом поле делается уже под рало. Является ли такая система обработки поля продуктом слабаго обезпечения скотом, мелких хозяйств или установившийся традиции, — определить очень трудно. Есть факты, говорящее несомненно не в пользу сознания крестьянами необходимости более тщательной обработки земли. В Ингулецкоречной даче (№ 39) есть товарищество государственных крестьян, составившееся из местных жителей и пришлых из Киевской губернии. Местные обрабатывают землю по указанной нами типичной системе, тогда как их соседи, Киевляне, посев озимых делают непременно на паровой земле, выоранной как можно поглубже (даже до 5 вершков); оранка эта боронуется, ралится поперек, опять боронуется и довжится ралами же. Сохранять ли пришлецы такую систему обработки земли навсегда, или усвоят себе местные приемы мелких хозяйств, этого сказать нельзя, но несомненно этот факт показывает, что плохая обработка земли государственными крестьянами из местных уроженцев есть не продукт слабаго обезпечения скотом, а продукт привычки. Нужно к этому добавить еще и тот факт, что немцы, вполне обезпеченные скотом, обрабатывают землю в сущности еще хуже крестьян. Немец пашет плугом поле раз во весь севооборот, когда ломает залежь, затем все время у него посев делается под „пуккер", за которым тянется борона—вот и вся обработка поля. Крестьянин еще не дошел до такой простоты и, можно сказать, дерзости: он сознает, что поле необходимо, во что бы то ни стало выорать раз на два посева; что же касается разрыхления земли, кроме вспашки, то обыкновенно крестьяне говорят, что земля их, как пух, что ее уже можно орать пальцами, настолько она перепахана. Но плохая обработка земли, без двойной вспашки или разрыхления, практикуется крестьянами и на снятых землях, если владелец земли не ставит условием систему обработки; в этом случае крестьяне всегда ссылаются на малосилие скота. Отношение крестьян к обработке земли может найти себе оправдание в цифровых фактах, указанных раньше; но для всесторонняго объяснения этого явления, мы не можем умолчать также и о том, что разбогатевшие крестьяне в обработке земли скорее стремятся подражать немцам, чем экономиям.

Зяблевая оранка у мелких хозяйств в редких случаях разрыхляется весной пред посевом. Это делается только, если зябля заплескана очень или успела прорости; вообще же семена яровых хлебов кидаются на риллю и только заволакиваются в несколько борон.

Параллельно распространению железнаго плуга и легкой плужницы идет и глубина вспашки: в северной половине уезда крестьяне пашут на 2— 2? и не глубже 3 вершков, а иногда даже на 1 вершок „як худоба не потягне". В южной половине уезда глубина вспашки бывает обыкновенно 3—4 вершка, редко—5 вершков. Укатывание посевов или заглаживание перевернутыми боронами у крестьян встречается очень редко; на этот счет они выражаются: „як нема урожаю, то и каток не поможе".

Зяблевая оранка, как у крестьян, так и в экономиях преобладаете над весенней вспашкой, только просо и гречиха сеются на весенней оранке, все остальные хлеба на зяблевой. Посев „наволоком" только ржи у крестьян встречается редко—на картоплиськах, гречкивках и присках.

Уборка хлеба производится косами и жатками; серпы, говорят, вывелись уже лет сорок назад.

На способах уборки хлеба, молотьбе и урочной работе машин мы не будем останавливаться, так как в этом отношении Александрийский уезд ничем не отличается от Елисаветградскаго, при описании котораго обо всем этом говорилось подробно46). Здесь мы приведем только цифровая данныя о числе молотилок, жаток и других усовершенствованных орудий для уборки, молотьбы и очистки зерна и покажем их распределение между хозяевами. Всех такого рода машин в уезде: молотилок ручных—67, конных 806 на 3694 лошадей и паровых 85 на 787 сил. Веялок и разнаго рода сортировок 1.925, жаток и сенокосилок 596. Между земледельческими хозяевами разных сословных групп эти машины распределяются так:

|

На 10 хозяйств пахавших землю: |

|||||||

|

Сословныя |

м о л о т и л о к. |

Виялок и |

Жаток и |

||||

|

Ручных. |

Конных. |

Паровых. |

|||||

|

Число |

Число |

Число |

Число |

||||

|

Бывш. воен. поселяне. |

0,009 |

0,12 |

0,51 |

0,0007 |

0,005 |

0,24 |

0,0025 |

|

Государств. крестьяне. |

— |

0,28 |

1,41 |

0,022 |

0.22 |

0,45 |

0,35 |

|

Бывш. пом. крестьяне. |

0,023 |

0,14 |

0,57 |

0,0014 |

0,007 |

0,26 |

0,0028 |

|

Немцы |

— |

0,32 |

9,34 |

— |

— |

5,33 |

2,89 |

|

Евреи |

0,087 |

3,42 |

19,09 |

0,96 |

9,40 |

7,10 |

1,66 |

|

Десятинщики |

0,013 |

0,076 |

0,20 |

— |

— |

0,25 |

0,013 |

|

Мещане. |

0,023 |

0,49 |

2,22 |

0,030 |

0,30 |

0,84 |

0,80 |

|

Купцы и граждане |

0,38 |

3,89 |

21,32 |

4,34 |

40,4 |

23 |

23,78 |

|

Дворяне. |

0,081 |

4,77 |

26,92 |

1,70 |

15,90 |

19,69 |

14,88 |

|

Духовные |

— |

1,24 |

4,65 |

— |

— |

2,50 |

0,17 |

|

Иностранно-подданные |

— |

5 |

30 |

— |

— |

20 |

2,5 |

|

Прочия сословия. |

— |

0,22 |

0,87 |

— |

— |

— |

— |

|

По уезду. |

0,015 |

0,18 |

0,82 |

0,019 |

0,176 |

0,43 |

0,13 |

В общем обезпечение хозяйств усовершенствованными орудиями очень слабое. Лучше других обезпечены машинами, как и следовало ожидать, сословныя группы, имеющия большую запашку (купцы и дворяне), немцы, стремящиеся во всех случаях физический труд человека заменить машиной, и евреи, имеющие большой оборотный капитал. По сравнению с Елисаветградским уездом хозяйства Александрийскаго уезда имеют больше жаток и косилок (0,10) и меньше конных и паровых молотилок (0,20 конных и 0,030 паровых на 10 хозяйств, пахавших землю).

§ 23. В первом отделе настоящей книги (стр. 84 и дальше) мы говорили уже об обезпечении хозяйств холодными, нежилыми постройками, в том числе клунями и амбарами, служащими для сохранения сельскохозяйственных продуктов. Там мы видели, что в среднем на 1 земледельческое хозяйство приходится 0,34 клуни и 0,21 амбара, т. е., что только десять земледельческих хозяйств имеют почти три с половинной клуни и не много более двух амбаров. Самое большее число клунь имеют земледельческия хозяйства из дворян— 6,5 на десять хозяйств, а наименьше десятинщики — 0,7 на таких же 10 хозяйств; крестьяне разных наименований имеют на 10 земледельческих хозяйств от 1,1 (государственные) до 3,6 (бывшие военные поселяне).

По степени обезпечения хозяйств амбарами первое место занимают евреи, имеющие на 10 земледельческих хозяйств 23,1 амбаров, а меньше всех других (151) государственные крестьяне и десятинщики. Кроме численной разницы в степени обезпечения клунями и амбарами хозяйств разных сословных групп, существует еще и качественное различие, выражающееся в объеме постройки и материале, из котораго она сделана. У сословных групп, имеющих большую запашку, и постройки для ссыпки и сохранения хлеба имеют большой размер и более доброкачественный чем у крестьян и десятинщиков. Но сравнительно слабое обезпечение хозяйств постройками, служащими для сохранения зерна показывает, что хозяйства в них не особенно нуждаются: здесь, как и в Елисаветградском уезде, хлеб никогда долго не залеживается у производителей. При современном экономическом положении слишком мало найдется как крупных так и мелких хозяев, сохраняющих обмолоченный хлеб в выжидании более высокой цены; в громадном большинстве случаев хлеб продается еще будущий и сейчас из под молотилки идет на станция железных дорог. Даже хозяйства хорошо поставленныя предпочитают свой хлеб сохранять в складочных магазинах Одессы и Николаева, где его можно продать в каждую данную минуту, чем держать его у себя в амбарах. Мелкие хозяева, благодаря преобладанию исключительно зерноваго хозяйства, часто продают даже хлеб, необходимый для харчей и обсеменения полей. По этому поводу даже сложилась поговорка: „не журыся, хлибе: я тебе продаю—я тебе десятерыцею и видкуплю". У мелких хозяев хлеб, остающийся не проданным, сохраняется на горищах (чердаках), в кошелях и даже ямах, вырытых в земле.

Сбыт сельскохозяйственных продуктов: хлеба, шерсти и скота имеют разныя направления, исключая незначительной части, продающейся для местной переработки и потребления. Хлеб главным образом идет в порты Чернаго моря — Одессу и Николаев, и незначительная часть в Кенигсберг и порты Балтийскаго моря. Шерсть главным образом направляется в Полтаву и Харьков, а оттуда большею частью в Москву; меньшая доля шерсти идет в Одессу и заграницу. Отпасной рогатый скот идет частью в Одессу, частью на север (коров гонят в Киев, волов в Варшаву); скот, последней категории более плохой, прежде чем попасть на рынки, выдерживается на барде в винокуренных заводах Подольской в Киевской губерний. Кроме того, часть скота, овец, валахов и брак убивается на Новогеоргиевских салганах, откуда уже в виде солонины и сала идет по Днепру вверх; валахи живьем транспортируются в Вену и под видом венгерских проникают в Париж. Указанные пункты сбыта для главных сельскохозяйственных продуктов окончательные, но прежде чем попасть туда, они проходят массу рук, к которым прилипает постоянно известная доля ценности продукта. Чем более крупное хозяйство, тем более непосредственное сношение оно имеет с кругшым экспортером; хозяйства же, могущия отправить только один вагон хлеба, не могут обойтись без маклеров и всякаго рода посредников. Горше всех приходится массе тех производителей, которые имеют избыток в несколько пудов или десятков пудов, и вынуждены продавать его на ближайших местных базарах, где покупателей мало и они представляют собой организованную сплоченную силу. Более значительными рынками в Александрийском уезде служат: сама Александрия, г. Новогеоргиевск, п. Новая прага, м. Дмитровка, Братолюбовка, а за пределами уезда: гг. Елисаветград, Чигирин, Кременчуг с посад. Крюковым, Кривой Рог, Казанка и Николаев. Более мелкие рынки в самом уезде существуют в м. Федорках, Глинске, Косовке. Диковке, Елисаветградке, Красносельи, Цыбулеве, Федваре, Сентове, при ст. Знаменке, Машорине, Зыбком, Красно-Каменке, Новостародубе, Ингульской Каменке, Новгородковке, Аджамке, Верблюжке, Чечелеевке, Петровом, Гуровке и в каждом более крупном поселении, а правильнее сказать в каждом том поселении, где живут евреи. В таких поселениях хотя и не бывает, ни ярмарок, ни базаров, но местное население всегда находит сбыт хлеба, птицы, яиц, — проживающим тут евреям. Крестьяне всегда жалуются на своих жен, что они для покрытия нужд своего женскаго хозяйства продают за безценок не только курей, яйца, мак—продукты женскаго хозяйства, но даже и зерно. Менее сильныя жалобы, но имеющия гораздо большее значение, слышатся на детей, что они за „конхвету» или стакан чая, свареннаго в горшке и сильно подслащеннаго, носят еврейкам яйца, огородину и чем дальше все больше приучаются воровать из своего же хозайства более ценные предметы.

В более крупных базарных пунктах в таких сравнительно благоустроенных городах, как Николаев, не говоря уже об Александрии, маклера и мелкие скупщики устраивают стачки и стараются скупить хлеб, не допуская продавца до рынка. Несколько человек таких маклеров условившись, по какой цене покупать хлеб, выходят еще до разсвета за город на дорогу и поджидают крестьян, везущих хлеб. Цена у маклеров условлена, но каждому желательно купить раньше и побольше; чтобы не было ссоры, маклера кидают между собой жребий: кому брать подходящий обоз. Только что подошли фуры, все маклера бросаются к возам и начинают торговаться; все они, за исключением того, которому обречен этот обоз, дают непомерно низкую цену; тот же, который должен купить, дает наивысшую и ведет продавцов к магазину своему или своего патрона. Остающиеся маклера продолжают также поступать с следующими обозами. Счастлив продавец, если он приедет попозже, когда все маклера с продавцами разбредутся по магазинам: на рынке он все таки на несколько копеек получить больше, чем при въезде в город.

Но описанным способом покупается хлеб на более крупных базарах: в Николаеве, Елисаветграде, Кременчуге (Крюкове), Александрии, где все-таки покупателей больше, есть русские и евреи, бывают и приезжие, так что полная стачка покупателей затруднительна. На меньших же базарах вроде Братолюбовки, где всей торговлей орудуют местные евреи, там заблаговременно устанавливается цена на хлеб и покупателям нечего выходить на дорогу встречать продавцов: здесь продавец ждет покупщика. Между покупателями по мелочи слишком мало лиц, торгующих на собственный капитал: почти все они работают для какой-нибудь крупной фирмы в Одессе или Николаеве; от своих фирм они имеют постоянная сведения о ценах на хлеб и потому никогда не могут ошибиться. Маклер кроме разницы между настоящей ценой и той, по чем он купил, еще получает по ? коп. с пуда. Эти же маклера в свободное от базаров время занимаются розыскиванием нуждающихся экономий, и если сами не устраивают сделок на будущий хлеб или настоящий, то сводят крупных покупателей с экономиями, за что получают, или процент с сделки, или безотносительно гонорар в несколько рублей. Некоторые из этих же маклеров раздают зимой и весной мелким хозяевам деньги под будущей хлеб за процент, а большею частью на условиях скидки 5 коп, с пуда против будущей цены.

Характер работ, производимых статистическим отделением, не давал возможности вникнуть во всю подноготную суть отношений мелких производителей и скупщиков „кулашников", а здесь много можно было бы найти поучительнаго. Все эти раздачи маклерами денег под хлеб, стачки их на базарах, неправильность весов — и т. п. ничто пред фактами, доказывающими невозможность новому торговцу или представителю крупной фирмы, появиться в таком захолустьи как с. Казанка или Братолюбовка. Проверка фактов, обнаруживающих возможность таких явлений, была вне нашей компетенции и потому, мы их и не приводим.

Мелкия партии хлеба, скупленныя на указанных выше базарах, направляются на ближайшия станции железных дорог; прямо туда же направляется хлеб и шерсть из экономий. Чтобы не останавливаться дольше на деятельности местных базаров, скажем только, что круг поселений, тяготеющих к ним, не очень велик — уже благодаря одному тому, что они разсыпаны по всему уезду; значение же каждаго крайне невелико. Больший район имеет только те базарные пункты, которые переименованы нами в числе более значительных: в Александрию, например, везут из села Петрово (на Ингульце), минуя такие незначительные базары, как Новостародуб, где сбыт хлеба не всегда обезпечен; из Красно-Каменки, где есть свой базар, также везут в Александрию. С северной, северо-восточной и западной стороны район Александрийскаго базара несколько меньший, так как там притягивают продукты: Кременчуг, Чигирин и Новая Прага, хотя последняя и не очень сильно, ибо ближайшие к Новой Праге жители (из Пантазиевки, например) везут и в Александрию и в Новую Прагу. Гораздо больший радиус имеет Елисаветград, куда везут из таких значительно отдаленных пунктов, как Ингульская Каменка и чуть не из под самой Братолюбовки.

Очень часто грузы хлеба, пройдя известное разстояние для продажи на рынке, возвращаются той же дорогой обратно, чтобы быть сданными на станции железных дорог. Прямое и затем обратное движение грузов наглядно видно на прилагаемой при сем карте (10 верстнаго в дюйме масштаба), на которой цветными линиями обозначены районы более крупных рынков, а стрелочками, направленными к станциям железных дорог, показано движение грузов, как с базарных пунктов, так и непосредственное направление к станциям грузов из экономий. На карте мы видим, что из одной и той же местности везут хлеб на базар в несколько пунктов и на несколько станций железных дорог.

Благодаря тому, что через Александрийский уезд проходит несколько линий железных дорог, цена за доставку грузов к станциям их нигде не достигает таких высоких размеров, как в Елисаветградском уезде. За самую далекую доставку по найменее удобной дороге из дачи № 39 (Ингулецкой речкой) до станции Долинской или Куцовки — 45 верст, платят с пуда 8—12 коп. За такое же разстояние из Новогригорьевки (Маржановки) до Елисаветграда по лучшей дороге платят от пуда всего 5 коп.; обыкновенно за разстояние ; в 20—30 верст платится от 3 до 5 коп., за доставку на разстоянии 8 — 20 верст от 2 до 3 коп.; меньше этого разстояние оплачивается от 1 до 2 коп. При незначительных разстояниях (5—10 верст) до станции обыкновенно разсчет идет не от пуда, а от вагона (600 пуд.); за нагрузку вагона на разстоянии 5 верст платят 10 руб., на разстоянии же 10 верст—12 руб. И. в Александрийском уезде, точно также как и в Елисаветградском замечается, что цена за доставку груза увеличивается медленнее увеличения разстояния; т. е. что цена пудо-версты с увеличением разстояния уменьшается.

Направление грузов на ту или иную соседнюю станцию железной дороги вызывается соображением, на которой из них быстрее груз попадет в вагоны. В тех случаях, когда груз направляется в Николаев, а соседняя станция принадлежит Фастовской или Екатерининской железной дороге, отправители находят более выгодным отправлять груз на ближайшую станцию Харьково-Николаевской дороги. Тоже самое замечается и по отношению к ветви юго-западной дороги Елисаветград—Бирзула: грузы, отправляемые в Одессу сдаются не на ближайшей станции Николаевской дороги, а транспортируются на ст. Елисаветград. Нужно заметить, что не смотря на то, что Николаев для Александрийскаго уезда более близкий порт чем Одесса—грузы больше стремятся к последнему. Как исключение, существует даже одна экономия, очень крупная (в даче № 40, Гуровской), находящая более выгодным транспортировать свои грузы до Никополя (на Днепре) и оттуда отправлять на судах в Одессу, чем прибегать к содействию Харьково-Николаевской железной дороги или Екатерининской, которую грузы переезжают, следуя в Никополь. Транспортировка гужем грузов в Николаев развита сравнительно слабо; везут туда хлеб только из юго-западной части уезда; к такой доставке прибегают и некоторыя экономии, платя от пуда (за 145 верст) по 15—20 коп.

На карте указано направление главных грузов—хлеба и шерсти, к тем же станциям направляются и валахи, транспортируемые за границу. Рогатый скот в Одессу и на салганы в Новогеоргиевск (в последний пункт и овцы) направляется обыкновенно по грунтовым дорогам, так как это и дешевле стоит и скот меньше теряет весу, чем при перевозках в вагонах. Доставка крупной скотины из средины Александрийскаго уезда в Одессу обходится в 2 руб. за штуку.

Но кроме указанных грузов, касающихся большинства производителей и населения, в некоторых местностях уезда существует специальный извоз леса и спорадически по всему уезду чумачество. Вывоз леса существует главным образом из двух пунктов: из Новогеоргиевска, откуда вывозится сосновый лес, прибывший из верховьев Днепра и его притоков, и из Чернаго леса, Чуты и соседняго с ним Бондарева леса (в Киевской губернии), откуда вывозятся лиственныя породы дерева (дуб, граб, берест) в виде дров, шпал и разнаго рода сельскохозяйственных поделок: ободья, спицы, оси, плуги, сани и т. п. Из Новогеоргиевска лесной материал идет уже разделанным на местных лесопильнях47). По железной дороге (ст. Павлыш) этот материал идет мало, а больше гужем. Дешевле всего обходится перевозка леса гужем в мае и начале июня, когда за доставку фуры в Елисаветград и даже Седневку платят от 2? до 4 руб.; фура набирает до 70 пудов. Но гораздо чаще разсчет ведется от штуки: за доставку полторадюймовой доски, 9 аршин длины и 5? верш, ширины, каких пароволовая фура, смотря по волам, берет от 25 до 40 штук, платится до Елисаветграда 9—15 коп. до Новоукраинки 15—23 коп., до Ольвиополя 18 — 25 коп., в Седневку 12—20 коп. Вообще при отправлении грузов на юг цена меньше, благодаря более дешевым выпасам. За доставку фуры лесных поделок из Чернаго леса в Елисаветград платится от 1 р. 40 к. до 2 руб. Доставка саженя дров туда же обходится от 8 до 16 руб. За доставку шпалы на ст. Треповка из этого же леса платится по 4 коп. от штуки. Несколько дороже обходится доставка из Бондарева леса: на ст. Треповку от шпалы берут 7—8 коп. (на одну фуру 8—10 шт.), за брусья по 4 коп. от аршина (берут аршин по 25 на фуру); доставка сажня дров в Елисаветград из Бондарева леса стоит 12—16 руб. сажень. Колебания в ценах за доставку леса происходят главным образом от времени года и состояния дорог. Для доставки поклажи из Бондарева леса в Елисаветград тратится полтора дня, так что фура обратно в лес возвращается на третий день. Извозом леса, как из Новогеоргиевска, так и из Чернаго и Бондарева лесов занимается только местное население. Из окрестностей же этих лесов вывозится значительное количество древеснаго угля, выпалкой котораго из пней и корчей занимаются во всех окрестных поселениях, в особенности же в Дмитровке, Чернолеске, Чутовке и Веселом Куте. Уголь самими же производителями доставляется в Елисаветград, Александрию; в более отдаленные пункты, как например Кривой Рог, уголь этот доходит редко.

Другия естественный богатства Александрийскаго уезда вывозятся довольно слабо: камень возят только из Калиновки в Елисаветград (5—6 р. фура или по 4 коп. от аршина плиты); белая глина из Новогеоргиевки и Новгородковки в Киевскую губернию (обыкновенно глину возят сами и выменивают ее на хлеб).

Чумачество в Александрийском уезде было очевидно развито очень сильно, так как этот промысел здесь хорошо знают и помнят. Начал он падать еще до проведения железных дорог; старые чумаки разсказывают, что главной причиной падения их промысла служит дороговизна выпасов, увеличение запашки, — „прокорм скота (волов) очень тяжел, а то можно было бы еще поспорить с железными дорогами". Теперь истые чумаки, делающие поездки на волах две—три в год в „Крым по силь" очень редки; делают большею частью одну поездку, да и таких теперь мало: из Янова прежде выходило человек 30 в 4 лажи каждый—теперь нет ни одного; из Красноселья (Княже) теперь ходит человек 8, из Колонтаева — 3; несколько человек из Новой Праги, Верблюжки, Вершино- Каменки и др. Новопрагские чумаки, не забывающие стародавних обычаев, возвращаются с солью к Троице, а вторично к Воздвиженью и распродавшие идут зимовать в Братолюбовскую степь. Более часты, но также спорадически, чумачки бывают на лошадях и не в „Крым по соль", а в Николаев и Мариуполь, в первый пункт чаще, чем в последний. Такой чумак отправляется фургоном в пару лошадей, везет туда хлеб (в Мариуполь овес), а назад соль или соленую рыбу. Поездка в Мариуполь из с. Звенигородки продолжается от 2 недель, до 2 недель и 5 дней; расходы в оба конца стоять 10 руб.; чумак съездивший в Мариуполь порожнем и возвращавшийся оттуда с двумя тысячами чехони и ? тысячи тарани, зарабатывал в одну поездку, выключивши расходы, до 25 р.; по местным условиям такой заработок считался очень порядочным.

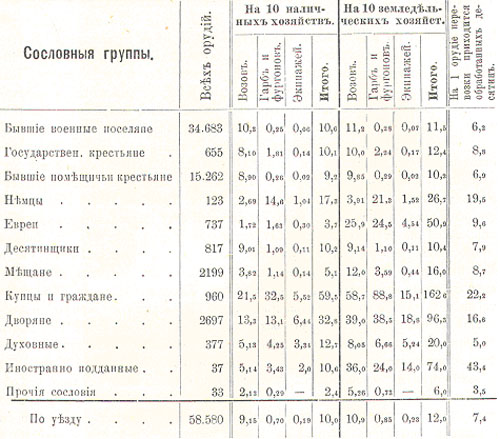

Сделавши общия замечания о направлении и способах транспорта, посмотрим теперь на обезпечение населения орудиями транспорта. У населения Александрийскаго уезда имеется обыкновенных возов 53.338, фургонов и гарб 4.133 и, кроме того, экипажей, бричек и всякаго рода повозок только для езды, а не для перевозки грузов—1.109. Все это количество орудий транспорта между хозяйствами разных сословных групп распределяется так:

Но сравнению с Елисаветградским уездом, в котором на одно наличное хозяйство приходится 1,24 орудия и на одно земледельческое 1,47—в Александрийском уезде население оказывается беднее орудиями транспорта, а особенно такими ценными, как фургоны и гарбы, которых в Елисаветградском уезде на 10 земледельческих хозяйств приходится 2,6. Меньше этих же орудий в Александрийском уезде и по отношению к запашке: в Елисаветградском уезде на одно орудие перевозки приходится всего 6,7 обработанных десятин, тогда как в Александрийском—7,4. Такой результат сравнения не в пользу Александрийскаго уезда тем более замечателен, что в этом уезде гораздо больше лесов и дерево дешевле, чем в Елисаветградском уезде.

Из сословных групп найболее обезпеченными орудиями транспорта оказываются, как и следовало ожидать, сословия ведущия большую запашку— купцы с гражданами и дворяне, а также евреи и немцы. Больше фургонов, чем простых возов, существует только у немцев и купцов; у остальных сословий простые возы преобладают над фургонами, а у не привиллегированыилх сословий (крестьян, десятинщиков, мещан) фургоны являются исключением. Большее количество экипажей у дворян, менее сравнительно с купцами обезпеченных орудиями транспорта, чем последние. прибавляет еще один штрих к сравнительной характеристике этих двух сословных групп; значительное число экипажей находим также и у евреев.

Сколько-нибудь точно определить всю сумму ввоза и вывоза разнаго рода предметов в районе Александрийскаго уезда нет возможности. Не говоря уже о том, что тысячи пудов вывозятся и ввозятся в Александрийский уезд гужем, и на судах по Днепру, чему счет нигде не ведется, но и те грузы, что идут по железным дорогам, отправляются и получаются на станциях железных дорог в районе Александрийскаго уезда— трудно поддаются учету и во многих случаях совершенно не относятся к ввозу и вывозу из Александрийскаго уезда. Разсматривая отчеты Харьково-Николаевской железной дороги за 1883, 1884 и 1885 гг. о количестве отравленных и полученных грузов на станциях в районе Александрийскаго уезда, наталкиваешься на такие факты: из ст. Треповка в 1885 г. отправлено в Елисаветград 5.231 пуд. сахару рафинаду. Невольно является вопрос: какой же это сахарный завод отправляет свой продукт с такими неудобствами из Киевской губернии, когда в Александрийском уезде нет ни одного завода? Оказывается, что сахар этот получен на ст. Треповку с линии юго-западных дорог чрез Елисаветград же. Очевидно отправитель сахара прекрасно знал все железнодорожные тарифы, на основании которых доставка груза обходится дешевле тогда, когда он идет не прямо в пункт своего назначения, а переходит за этот пункт и затем возвращается обратно. Случаев подобных приведенному можно бы набрать сотни на сотни тысяч пудов; все они доказывают только, что общие итоги ввоза и вывоза грузов на станции Александрийскаго уезда только очень слабо, с громадными поправками, можно разсматривать как экспорт и импорта продуктов этого уезда. Кроме того, в числе отправляемого и получаемаго на станции груза масса пудов есть груза железнодорожнаго и воинских тяжестей, который также не относится к деятельности населения уезда; поэтому приводимыя ниже цифры ввоза и вывоза нужно принимать только условно.

Из числа станций Харьково-Николаевской железной дороги в район Александрийскаго уезда включены нами все, находящиеся в межах Александрийскато уезда и кроме того ст. Крюков, деятельность которой больше относится к Александрийскому уезду, чем к Полтавской губернии. для которой есть соседняя станция—Кременчуг. Ст. Елисаветград и Долинская работают как для Александрийскаго так и для Елисаветградскаго уезда, но из них мы посчитали только грузы на ст. Долинской, так как Елисаветград гораздо больше работает для того же уезда; ст. Казанку, на которую также идут грузы из Александрийскаго уезда, мы не посчитали, чтобы дать некоторый противовес грузам ст. Долинской из Елисаветградскаго уезда. Нижеследующая табличка показывает в тысячах пудов количество отправленнаго и полученнаго груза на каждой станции:

|

Чрез станции |

Ввоз и вывоз |

|||||||||

|

1883. |

1884. |

1885. |

За 3 года. |

В среднем за 1 год |

||||||

|

Отправлено. |

Привезено. |

Отправлено. |

Привезено. |

Отправлено. |

Привезено. |

Отправлено. |

Привезено. |

Отправлено. |

Привезено. |

|

|

Крюков |

1532 |

173 |

1703 |

113 |

1822 |

434 |

5057 |

720 |

1686 |

240 |

|

Павлыш |

161 |

18 |

204 |

13 |

278 |

21 |

643 |

52 |

214 |

17 |

|

Боровская |

41 |

3 |

133 |

1 |

106 |

2 |

280 |

6 |

93 |

2 |

|

Протопоповка |

406 |

385 |

800 |

421 |

762 |

432 |

1968 |

1238 |

656 |

413 |

|

Пантаевка |

50 |

96 |

184 |

92 |

277 |

93 |

511 |

281 |

170 |

94 |

|

Знаменка |

420 |

149 |

451 |

120 |

669 |

140 |

1540 |

409 |

513 |

136 |

|

Треповка |

200 |

12 |

377 |

46 |

430 |

98 |

1007 |

156 |

336 |

52 |

|

Медерево |

28 |

4 |

55 |

38 |

47 |

38 |

130 |

80 |

43 |

27 |

|

Шаровка |

184 |

35 |

171 |

43 |

242 |

43 |

597 |

121 |

199 |

40 |

|

Куцовка |

120 |

76 |

167 |

99 |

117 |

83 |

404 |

258 |

134 |

86 |

|

Долинская |

433 |

365 |

518 |

158 |

384 |

74 |

1335 |

597 |

445 |

199 |

|

Итого |

3575 |

1316 |

4763 |

1144 |

5134 |

1458 |

13472 |

3918 |

4491 |

1306 |

О деятельности Фастовской дороги мы имеем данная только за один 1885 г.; в этом году было грузов:

Из станций: Отправлено Принято

Цыбулево 294.975 пуд. 59.609 пуд.

Знаменка Фастовской. 751.382 „ 28.661 „

О деятельности Екатерининской дороги мы сведений не имеем. Количество пудов вывоза предметов составляющих, или правильнее сказать, могущих составлять, производительность именно Александрийскаго уезда, следующая за год, (средняя из 3 лет для Харьковско-Николаевской железной дороги):

|

Число пудов вывезенных: |

||

|

Предметы вывоза: |

По Харьк.Никол ж. д. |

По Фастовской. |

|

Рожь |

843.602 |

77.253 |

|

Пшеница |

768.918 |

88.667 |

|

Другие хлеба и зерно |

660.789 |

44.510 |

|

Овощи. |

174.050 |

24.008 |

|

2.681.797 |

||

|

Сено |

30.619 |

3.135 |

|

34.754 |

||

|

Мука всякая. |

82.144 |

3.127 |

|

Крупа и пшено |

9.011 |

— |

|

Пакля и лен. |

54.020 |

— |

|

148.299 |

||

|

Шерсть |

31.387 |

— |

|

Кожи и шкуры |

18.367 |

1.663 |

|

Сало |

23.007 |

179 |

|

Мясо |

6.201 |

77 |

|

80.881 |

||

|

Всего по обеим дорогам |

2.945.727 |

|

Вследствие, указанной раньше, необходимости безсмыслено передвигать грузы на более далекое разстояние, чтобы удешевить провозную плату, мы не можем сказать: составляют ли перечисленные грузы всецело продукта производительности Александрийскаго уезда, или же часть их (какая?) оказалась только отправленной из Александрийскаго уезда, будучи привезена сюда ввиду тарифной игры. Если принять и последнее предположение, но допустить, что часть вывезеннаго по железным дорогам груза—не продукт Александрийскаго уезда—составит противовес тем произведениям этого уезда, которыя вывезены гужем, на судах и чрез станции Елисаветград и Казанку, то, по отношению к площади пахатной земли (469.272 дес.) 48) ) окажется, что с каждой пахатной десятины вывозится около 5,7 пуда зерновых продуктов и овощей (арбузы, дыни, картофель и проч.). Зерновые продукты, а между ними рожь, составляют главный предмета вывоза из Александрийскаго уезда; между станциями, отправляющими этот груз, первое место занимают: Протопоповка, Знаменка и Долинская, отправляющия ежегодно около полутораста тысяч пудов ржи и пшеницы. Овощи главным образом отправляются из ст. Пантаевки, из которой в 1885 году, например, было отправлено 122.405 пудов, Крюкова и других северной части уезда; из Куцовки и Долинской ежегодно не отправляется даже и ? тысячи пудов. Сено отправляется не ежегодно и не со всех станций; больше всего сена было отправлено со ст. Долинской и Куцовки; Треповка, Крюков, Павлыш, Пантаевка и Медерево совершенно не отправляли сена. Переработанныя зерновые продукты — мука и крупа, а также пакля вывозятся из уезда очень слабо: мука и крупа больше ввозится. Значительное количество муки (от 21 до 124 тыс. пудов) вывозится только чрез ст. Протопоповку и в иной год (1885) чрез Пантаевку (из Александрии и Новой Праги); постоянным вывоз муки можно считать еще и чрез ст. Крюков; чрез остальные станции мука вывозится случайно десятками пудов. Вывоз пакли (пеньковой и льняной) заметен был только в 1883 и 1884 гг. и является крайне оригинальным: кроме северо-западных станций—до Пантаевки, пакля в значительном количестве вывозилась из Шаровки, Куцовки и Долинской, и чем дальше к югу, тем вывозилось льняной пакли больше; в 1885 г. отправка такого груза со станций Александрийскаго уезда в железнодорожных отчетах не показана. Продукты животноводства — шерсть, кожи, сало—вывозятся не с каждой станции (не вывозится, чрез

Воровскую, Знаменку, Медерево и Шаровку) и вывоз шерсти и кож заметно уменьшается, тогда как вывоз сала увеличивается; вывоз шерсти уменьшился с 61 тысячи (1883 г.) до 43 тысяч пудов (1885 г.), кож и шкур с 22 пуд. (1883 г.) до 17 тыс. (1885 г.) пудов, вывоз же сала увеличился с 11 тыс. (1883 г.) до 34 тыс. (1885 г.). Больше всего отправляется шерсти: из ст. Протопоповка, сала—из ст. Треповка, кож—из ст. Крюков и мяса—из ст. Крюков и Куцовка.

Кроме перечисленных уже предметов со станция Харьковско-Николаевской железной дороги вывозится в громадном количестве лес: дрова, строительный материал и древесныя изделия; в среднем за год леса вывозится более 1.668 тысяч пудов, но в главной своей массе это лес не Александрийскаго уезда, а пришедший с верховья Днепра; таким можно считать весь тот лес, который отправляется из ст. Крюков и Павлыш — до 1.513 тыс. пудов ежегодно, остальные же 155 тыс. пудов можно отнести на долю Александрийскаго уезда, так как он вывозится со ст. Знаменки и Треповки, соседних к Черному лесу; сюда же нужно присчитать и 65 тыс. пудов леса вывозимаго со ст. Фастовской дороги. Не ежегодно, но в значительном количестве (от 121.351 пуд. до 360 пуд.) вывозится камень из ст. Крюков, Пантаевка, Медерево и Долинская. Из ст. Куцовки иной год вывозится до 10 тыс. пудов глины. Фрукты в значительном количестве вывозятся редко: в 1884 г. чрез ст. Шаровку было вывезено 1.264 пуда, а в 1835 г. чрез ст. Пантаевку 2.242 пуда; с других станций фрукты вывозятся только пудами, иногда меньше десятка, и случайно, так как составляют предмет ввоза. Спирт и водка вывозится тысячами пудов только чрез ст. Павлыш, а вообще водка, как и фрукты, составляют предмета ввоза. По количеству отправленных пудов по Фастовской дороге заслуживает внимания: сахарная свекловица — 690.426 (66% всего вывоза) и гончарныя изделия—5.494 пуда.

Главные предметы ввоза по железным дорогам следующие: (в пудах).

|

По Хар.Ник. |

По Фастовской. |

|

|

Строительный материал |

427.437 |

35.403 |

|

Соль |

92.648 |

11.960 |

|

Хлеб и зерно |

87.047 |

0,160 |

|

Мука и крупа |

65.710 |

3.043 |

|

Сахар, бакалея, масла |

56.309 |

1.261 |

|

Рыба |

49.168 |

1.710 |

|

Металлы и изделия из них |

39.604 |

1.741 |

|

Водка, вина, напитки |

21,426 |

381 |

|

Галантерея и мануфактуры |

20.557 |

972 |

|

Земледельческия орудия и машины |

9.606 |

2.354 |

|

Фрукты |

8.288 |

88 |

|

Кожевенный товар |

7.262 |

52 |

|

885.061 + 68.125 = 953.186 |

||

Перечисленные нами раньше предметы вывоза по Харьковско-Николаевской железной дороге, включая лес, глину и фрукты, обнимают почти 260 —

98% средней годовой отправки; перечисленные же здесь предметы ввоза составляют всего 68% средняго годоваго привоза. НеДопоказанное количество грузов падает главным образом на железнодороасныя принадлежности, воинския тяжести, мешки, домашния вещи и т. п. предметы, которых по номенклатуре ХарьковскоНиколаевской железной дороги насчитывается до 75 — 76 названий; что же касается ввоза и вывоза товаров по Фастовской линии, то перечисленные нами предметы вывода составляют 88% всего отправленнаго со станций Александрийскаго уезда этой дороги, а предметы ввоза 77% всего полученнаго на этих станциях.

Отчеты железных дорог в особенности Харьковско-Николаевской о движении грузов настолько подробны, что по ним очень легко проследить, из каких мест получается груз и куда направляется. Подробное изучение этих отчетов показывает, что все предметы, ввозимые в Александрийский уезд и продающиеся в лавках и магазинах Новогеоргиевка, Новой Праги и Александрии, не говоря уже о маденьких лавочках по селам и местечкам, получаются здесь не прямо из фабрик и пунктов производства, а но преимуществу из Кременчуга, Елисаветграда, Полтавы и Харькова, и только в очень редких случаях из Одессы, Тулы и Москвы 49). Направление этих грузов доказываете, что торговля в Александрийском уезде, не смотря на то, что она почти всецело находится в руках евреев, стоит на весьма низкой степени развития и что потребитель Александрийскаго уезда приплачивает массу процентов за переход товара чрез несколько рук. Из всех товаров получается непосредственно продавцами Александрийскаго уезда только соль и рыба, благодаря ли тому, что предметы эти добываются не в далеком разстоянии от Александрийскаго уезда, или потому, что непосредственная доставка их чумаком может составить серьезную конкуренцию с товаром, прошедшим несколько рук; при всем том и соли и рыбы получается из Кременчуга не одна тысяча пудов.

§ 24. Мы уже несколько раз упоминали о выселениях существующих в Александрийском уезде; говоря о населении этого уезда и пытаясь определить действительный прирост его со времени X ревизии (стр. 91), мы указали, что из Александрийскаго уезда эмигрировало не менее 670 семейств и 19 человек безземельных, что при среднем составе семьи в уезде—5,33 душ—даст около 3.590 душ обоего пола. Эта цифра выселившихся к общему числу населения уезда (309.016) составить 1,19%, Но так как эмигранты, которых удалось сосчитать, принадлежать почти исключительно к крестьянскому сословию, то по отношение к этой группе населения (263.560 душ) они составят несколько больший процент, а именно— 1,42% . Хотя процент выселенцев не велик, и сам по себе, и по сравнению с местностями более северными (переселенцы Рязанской губер. составляют 6%50). И в Острогожском уезде Воронежской губ. от 25 до 28%51), но мы остановимся на этом явлении, чтобы хоть сколько-нибудь характеризовать тип выселенца и указать пункты, куда направляются переселенцы, так как эмиграция из Александрийскаго уезда несомненно в скором будущем приймет более широкие размеры. Эмиграций можно ждать и из других уездов губернии, но как показывают собранные уже факты их не наберется там столько, сколько нашлось в Александрийском уезде.

Спорадические случаи выселения бывших помещичьих крестьян встречаются сейчас же после эмансипации крестьян, но переселения того времени не имели никакого определеннаго характера. Выселялись всякаго рода „актовые" и кто куда: одни шли в соседние села таких же бывших помещичьих крестьян и бывших военных поселян и там приписывались, или без приписки получали наделы сиротские, стариков, становились в „приймы", другие приписывались в мещане и устраивали образ жизни подобно первым, или все шли в наймы, брались за мастерство. Всех таких лиц, строго говоря, нельзя еще назвать переселенцами из уезда, хотя они и выселились из роднаго села; но на ряду с ними встречаются уже и действительные переселенцы в Екатеринославскую и Таврическую губ. и ,,на Черноморию", ,,за Ковбани". В последнем направлении двигалось большинство переселенцев, — путь известный и традиционный: туда после многих мытарств переселились обитавшие здесь запорожцы, туда же выселялись в начале нынешняго века полтавцы по распоряжению правительства; туда же ходили и „забродчики" для рыбной ловли и не один крепостной скрывался там от помещика. Сколько-нибудь точных и определенных сведений о первых переселенцах—„актовых" мы не имеем. Воспоминания о них у теперешняго населения смутныя за давностью времени, а отчасти и потому, что в некоторых случаях все поселение, состоявшее из 10 — 17 ревизских душ, не получивших наделов — разошлось. О Кручиновке, например (теперь владельческий хутор), соседние крестьяне разсказывают, что из числа 17 ревизских душ, числившихся в этом поселении, при освобождении крестьян было 7 в бегах, а остальным 10-ти дали по 50 руб., чтобы они сказались дворовыми и получили бы акты. Куда девалось население из этого поселка и подобных ему, — никто не знает доподлинно: выселились и очевидно не в ближайшия поселения. Всех актовых—дворовых и неполучивших надела на основании 8 ст. Пол. о вык. — мы насчитали (стр. 137) 5.674 ревизских души (цифра малая по сравнению с действительностью); сколько из них умерло без потомства, пристало к обществам, выселилось—точно неизвестно, но если допустить, что из них выселилась только 1/5 часть, то и это будет почтенная цифра для Александрийскаго уезда.

После освобождения крестьян, когда уже, вызванное реформой, первое движение улеглось, до начала 70-х годов о переселениях не слышно; начиная же с этого времени количество переселенцев почти ежегодно растет. В переселение уже идет не безземельный „актовый", который должен был уходить „куда глаза глядят", а идет человек нагревший место, связанный с родным селом, не только узами родства, а и недвижимой собственностью, очень часто имеющий не только голую хату, а и земельный надел. Из 670 переселившихся семейств записанных нами, ушло только 123 неимевших надела, остальные—почти 82% —оставили надельную землю, кто один, а кто и более 3-х наделов.

Не смотря на то, что начало переселений из Александрийскаго уезда можно отнести ко времени введения в действие крестьянской реформы, они еще и до сих пор не имеют вполне установившейся системы, благодаря ли сравнительно слабому выселению, или обособленности, свойственной малороссу. В очень редких случаях, и то в последнее только время, переселенцы собираются в партии и предварительно посылают „разгадчика" найти место для переселения, вообще же переселение идет на авось; переселяющийся и сам не знает, куда его судьба занесет: под Темрюк ли, в Ставропольскую ли губ., или еще дальше „за Ковбани», Кубань, на Кавказ. Переселенец идет ощупью и, потому, уходя старается не разрывать окончательно с своим селом: если у него есть лишняя копейка, то он не только надел, но и хату оставляет за собой, сдавая ее в наймы, или пускает кого-нибудь жить даром за одну обмазку хаты, чтобы на случай, если прийдется вернуться, было где поселиться. А случаи возвращения назад из переселения бывают: уже вернулась 21 семья, а кроме того слышно, что есть еще желающие вернуться, но не имеют для этого средств. Все возвратившиеся из переселения окончательно раззорились и обнищали; установить свое хозяйство не имеют сил и живут наймом и поденщиной. Опасаясь таких последствий, другие переселенцы стараются наделы оставить за собой, сдают их своим же односельчанам в аренду, а если нет охотников, то в общество. Только устроившись окончательно на новом месте, переселенец делает распоряжение о продаже надела и хаты через родных письмами, или же сам является для этого, по пути в Киев на богомолье. Из всех поселенцев совершенно отчислились от обществ пока только 189 семейств, из которых безземельных было 91; из ушедших без перечисления всего 62 продали свои наделы, а 387 оставили их за собой.

За исключением крайне незначительнаго числа переселенцев, вышедших в Верхнеднепровский уезд, на купленную там товариществом землю, вся масса переселенцев движется к Кавказу: в Черноморскую область и Ставропольскую губ.; гораздо меньше основывается в „Таврии", возле Керчи; в 80-х годах начинает обнаруживаться стремление к переселению в Батум. Больше всего переселенцы направляются к Темрюку и Анапе; на самом Кавказе и в Ставропольской губернии селятся неохотно: в Ставропольской губернии не нравятся земля — «квитчаста и руда и била», вода горькая и соленая, — так разсказывают возвратившиеся из переселения. В Ставропольской же губернии не нравится переселенцам и соседство Калмыков (Кимлыкы), заставляющее некоторых переселенцев возвращаться назад. Поселение среди черноморских козаков самое желательное для переселенцев, но здесь очень трудно приобрести землю в собственность. «Земли,— разсказывают переселенцы, — действительно много, но казаки не допускают, боятся наплыва, держать табуны». Поселившиеся там снимают землю по 70 коп. за десятину, живут в наемных хатах: по три семьи живут в одной хате.

Переселенец, собираясь в дорогу, старается, как мы сказали, по возможности меньше продавать недвижимаго имущества. В крайней же необходимости, когда совершенно нет денег на переселение, продается скорее хата, чем надел. Из скота переселенец продает мелкий, гулевой и коров, покупая, в случае необходимости, рабочий скот, в большинстве случаев лошадь; более ценное от земледельческих орудий—железо с плуга и рала, зубья из бороны, берется с собой; очень часто берется даже домашняя рухлядь: ночвы, казаны, клепки из бочек и т. п. Выходят переселенцы в дорогу или в начале весны, на Фиминной неделе, или по окончании полевых работ — в Спасовку; в редких случаях и только беднейшие выходят около Троицы, надеясь по дороге зарабатывать. Отправляющиеся к Кавказу идут обыкновенно через Ростов и в очень редких случаях через Керчь. Такого направления держатся переселяющиеся со скотом и всякаго рода скарбом и идущие на повозках; но бывают сравнительно редкие случаи переезда по железным дорогам; такие в большинстве случаев едут водой до Екатеринослава, а оттуда уже по железной дороге.

Самым интересным в факте эмиграции является вопрос о причинах, побуждающих население оставлять свою родину и бросаться в неизвестное будущее. Прежде чем сказать что-нибудь по этому поводу, считаем нужным заметить, что мы не располагаем достаточным материалом для решения этого вопроса более или менее основательно. Приступая к исследованию Александрийскаго уезда, мы знали, что натолкнемся на существование эмиграции, но никак не ждали найти ее в такой значительной степени; хотя мы и предполагали всех переселенцев зарегистрировать на листках подворной переписи, с добавлением соответственных вопросов, подобно тому, как это было сделано г. Григорьевым при изследовании переселений крестьян Рязанской губернии, но должны сознаться, что это нам по многим причинам не удалось. Мы имеем только 160 зарегистрованных таким способом переселенцев и то в некоторых случаях не с той полнотой, какая была желательна. Поэтому нам прийдется больше основываться на общих замечаниях о причинах переселения, чем на конкретных данных о каждом переселенце (семье).

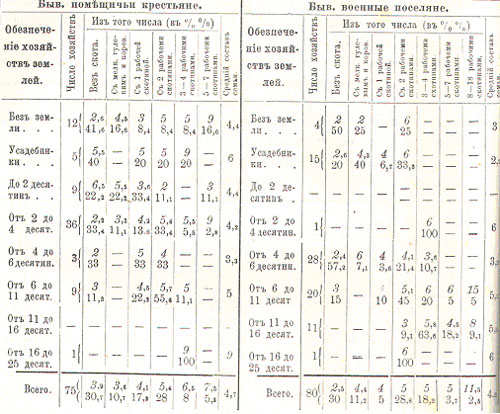

Уже раньше приведенные нами факты показывают, что в переселение крестьянина гонит не безземелье, так как мы видели, что из 670 ушедших семейств почти 82% имели наделы. Более подробное определение экономической силы переселенцев можно видеть из данных регистрации тех переселенцев, которых нам удалось записать на подворных листках; хотя число их составляет только 23% всех переселенцев (мы будем говорить только о 155 крестьянах), и давныя о них не могут соответствовать экономическому положению всей массы переселенцев, но они дадут нам понятие о том, какие бывают переселенцы. Из 155 зарегистрованных переселенцев 75 принадлежащих к быв. помещичьим крестьянам и 80 быв. военных поселян. Из них:

|

Не имели своих хат |

Имели на 1 половину |

хату на 2 половины |

|

|

Бывш. воен. поселяне |

9 (11%) |

56 (70%) |

15 (19%) |

|

„ помещ. крестьяне |

20 (27%) |

46 (61%) |

9 (12%) |

Из числа бывш. помещ. крестьян, кроме хат и мелких построек, имели еще клуни или амбары 13 переселенцев (17%), а из быв. военн. поселян таких переселенцев было 19 — (24%), сверх того, 5 из них (6%) имели мельницы.

Обстановка жизни этих переселенцев показывает, что они не бездомовая голытьба. Лучше других обезпеченными оказываются переселенцы из быв. военных поселян, из числа которых ушли в переселение и такие, которые имеют мельницы, — предмет постоянных, но трудно достигаемых желаний в крестьянском хозяйстве.

Другия данныя об экономическом положении переселенцев следующия.

Начнем с земли. По обезпечению ею переселенцы разделяются так:

|

Переселенцы из: |

Безземельные |

Усадебники |

До 2 дес. |

От 2 до 4 дес. |

4 – 6 десятин |

6 -11 десятин |

11 – 16 десятин |

16 – 25 десятин |

Среднее обезпечение земельнаго хозяйства |

||||||||

|

Число |

% |

Число |

% |

Число |

% |

Число |

% |

Число |

% |

Число |

% |

Число |

% |

Число |

% |

||

|

Быв. воен. по селян |

4 |

5 |

15 |

18,8 |

— |

— |

1,3 |

35 |

28 |

35 |

20 |

25 |

11 |

13,8 |

1 |

1,2 |

7 |

|

Быв. помещ. крестьян |

12 |

16 |

5 |

6,7 |

9 |

12 |

36 |

48 |

3 |

4 |

9 |

12 |

— |

— |

1 |

1,3 |

3,4 |

Среднее обезпечение земельнаго хозяйства переселенца, как из бывших помещичьих крестьян, так и бывш. воен. поселян ниже обезпечения остающихся земельных хозяйств соответственной группы (8,6 быв. воен. посел. и 5,03 быв. помещ. крестьян), но при всем том, как в той, так и другой группе переселенцев есть хозяйства, достаточно обезпеченныя землей по сравнению с средним обезпечением крестьянскаго хозяйства.

Чтобы дополнить данныя об экономическом положении переселенцев и более подробно характеризовать их, покажем следующее: в какой степени каждая земельная группа тех и других крестьян обезпечена скотом (в проценте к числу хозяйств группы) и как велика средняя семья каждой такой подгруппы. В табличке, построенной с этой целью, цифра, показывающая средний состав семьи, набрана курсивом и стоить над соответственным процентом этих хозяйств в графе, показывающей обезпечение скотом52).

Число случаев, взятых для изследования, недостаточно, чтобы делать положительные выводы; тем не менее видно, что в переселение идут: бевземельные мало семейные, неимеющие скота — это новые хозяева, недавно отделившиеся от родителей, отчасти непробовавшие жить самостоятельно без земли, и увидевшие невозможность такого существования: они не успели даже разжиться на скотину; идут в переселение из безземельных и многосемейные, имеющие иной раз достаточно рабочаго скота (3 — 7 штук), но таких меньше, чем малосемейных. Переселенец, обезпеченный землей и скотом в достаточной степени, переселяется только при условии многосемейности: все богатые переселенцы—имеющие много скота и земли — в то же время и многосемейные. Есть конечно между переселенцами и такие, для которых трудно подыскать какую-нибудь экономическую причину переселения: уходят, например, одиночки, имеющие надел в 5 десятин (из бывш. воен. поселян); почему он ушел? Да и вообще этот вопрос можно поставить почти большинству переселенцев. Совершенно понятным и объяснимым экономическими причинами может быть переселение только хозяйств многосемейных, безземельных, владеющих рабочим скотом: тут видно, что переселенец стеснялся в приложении своего труда и пошел искать большаго простора, но таких меньшинство между переселенцами. Переселение же малосемейных, — 2 — 4 души, владеющих хотябы наделом в 3 ? десятины, является фактом трудно объяснимыми одними экономическими причинами: в таких, да еще и в худших условиях осталось на месте гораздо больше хозяйств, чем ушло. Если бы такия условия были абсолютно невозможны для существования, то Александрийский уезд дал бы не 1.42 % переселенцев, а в 10 раз больше. Очевидно, одними экономическими причинами нельзя объяснить переселений и необходимо поискать и других причин этого явления.

Обращаясь за справками по этому вопросу, мы остановимся на двух изследованиях о переселениях крестьян: г. Григорьева «переселения крестьян Рязанской губернии» и г. Щербины «Сборник статистических сведений по Воронежской губернии»53). Последнее изследование более подходить для сравнения, так как относится к лестности по своему характеру и народонаселению более похожей на Александрийский уезд, чем Рязанская губерния. При изследовании Воронежского уезда г. Щербина, говоря о народонаседении, коснулся вскользь переселений и заметил, что наибольший процент переселенцев дают государственные крестьяне, находящиеся в лучших экономических услониях. «И это само собою должно быть понятно, — говорит он. Для переселений с хозяйственноземледельческими целями нужна известная материальная обезпеченность. Переселенец должен располагать такими средствами, чтобы иметь возможность переехать на новое место и обзавестись здесь хозяйством». В изследовании крестьянскаго хозяйства по Острогожскому уезду этому вопросу посвящена целая глава. Изучаемые факты обнимают собой громадный период и одни точныя цифровыя данныя захватывают время с 1861 по 1885 год. На основании этих данных, а также опросов крестьян г. Щербина приходить к тому заключению, что в более отдаленном прошлом, лет 20-40 назад, переселения крестьян (государственные) были более значительны в количественном отношении. «Эти переселения совпадали со временем относительнаго достатка земли у крестьянскаго населения и вызывались не крайнею нуждою в ней, а отсутствием известнаго простора главным образом для ведения скотоводческаго хозяйства и переложной системы зекледелия». С течением времени переселения стали повторяться реже и значительно меньшими партиями. Теперь — «только нужда и полная невозможность устроить свою жизнь сколько-нибудь сносно на месте родины заставляет всех этих бедняков идти на чужбину, без средств, наугад, с явным риском не дойти до места переселения и не устроиться нигде»..... «Большинство, толкаемое нуждою, идет как-то по инерции и ищет новых мест под впечатлением вестей о более счастливых переселенцах, забывая, что эти счастливцы и на родине большею частью располагали приличными материальными средствами». Таковы общия замечания изследователя о переселенцах, сложившияся под впечатлением слышаннаго и виденнаго при объезде уезда. Цифровых данных, характеризующих экономическое положение хозяйств, ушедших в переселение, хотя бы за последнее время, в изследовании этого вопроса нет;54) но сравнивая все сказанное изследователем, необходимо прийти к тому заключение, что и в Воронежской губернии, как и в Александрийском уезде, между переселенцами есть и голытьба и «счастливцы», точно также как они есть и между хозяйствами, остающимися на месте. Гораздо большей цифровой полнотой обладает упомянутое нами изследование г. Григорьева, рисующее экономическую обстановку около двух тысяч переселенцев (хозяйств), оставивших родину в период с 1877 по 1882 год. Общий вывод этого изследователя о причинах переселения тот, что нужда во всех ея видах гонит крестьянина с родины. С таким выводом автора не мог согласиться профессор Чупров, давший отзыв об этом изследовании55), выходя из тех же цифровых данных, которыя приведены в книге г. Григорьева. Действительно, цифры, рисующия экономическое положение переселенцев, показывают, что «средний рабочий переселенец был почти на 1 десятину (0,8) беднее надельной землей, чем средний рабочий, остававшийся дома». Разница эта не так велика, чтобы доказать, что среднее обезпечение рабочаго 4,6 десятины, вместо 5,4 дес., в лучшей (черноземной) местности Рязанской губернии, было бы существенной причиной для переселения56) 3). Цифры, показываются обезпечение переселенцев скотом, также мало доказательны, так как они обнаруживают, что среднее переселенческое хозяйство менее обезпечено скотом, чем остающееся, всего на 0,6 головы крупнаго скота. Тоже самое получается, когда сравнить степень обезпечения этих хозяйств рабочим скотом.

|

Безлошадых |

С лошадьми |

|||

|

1 |

2 |

3 и более. |

||

|

Наличные.....в % % |

33 |

28 |

20 |

19 |

|

Переселенцы с 1877 года |

32 |

38 |

20 |

10 |

Оказывается, что безлошадых, самых бедных, между остающимися даже больше, чем между переселенцами, хотя между последними несравненно меньше богачей, имеющих по 3 и более лошадей.

Приведенных крупных данных для характеристики экономическаго положения переселенцев Рязанской губернии совершенно достаточно, чтобы усомниться в правильности вывода автора о причинах, заставляющих крестьянина переселяться. И мы будем совершенно правы, основываясь, как на указанных нами цифрах, так и на массе других приводимых г. Григорьевым в его очень тщательном изследовании: цифры нигде убедительно не доказывают, что в переселение гонит нужда57). Не говорят этого и наши немногочисленныя цифровыя данныя о переселенцах из Александрийскаго уезда, а между тем и мы, не смотря на противоречие цифр, скажем только то, что повторяет г. Григорьев в своей книге несколько раз: в переселение гонит крестьянина нужда во всех ее видах. Цифры всегда слишком скучны и скудны, когда не освещены словами, и по ним одним не всегда можно составить правильное понятие о явлении.

Обезпечение землей и скотом, выраженное в цифрах, имеет значение богатства и бедности не только относительное для каждой данной местности, но и для каждаго отдельнаго хозяйства, соответственно его индивидуальным потребностям и привычкам. В переселение может гнать не только разность не в пользу переселенцев, выраженная в маленькой цифре, стоящей позади большаго нуля, имеющаго впереди себя минус, но даже если бы переселенец имел перед этим цифровым выражением плюс, то и тогда нужно было бы сказать, что в переселение его погнала нужда, раз переселения существуют, как более или менее установившееся явление. Из наших наблюдений и разговоров с крестьянами по поводу переселений мы пришли к тому заключению, что в переселение гонит не 7 или 3,4 десятины на земельное хозяйство переселенца Александрийскаго уезда, а 2,78 десятины на одну душу всего наличнаго населения уезда обоего пола при существующем распределении земли между хозяйствами и при существующих способах эксплуатации и системах полеваго хозяйства.

Переселенцы, а особенно первые по времени, в каждой данной местности не заурядные субъекты, а крепкие духом люди, для которых, конечно, не безразличны ежедневные ссоры и дрязги из-за того только, что курица залетела в соседнюю усадьбу или огород. Хозяйство, идущее в обрез, заставляет считать каждый огурец (которому дорогая цена 3 коп. десяток), испорченный курицей или поросенком соседа, а это вносит разлад во взаимная отношения. Соседския, человеческия отношения нарушаются из-за мелочей, не стоющих ломанаго гроша, потому что всем „допекло до живых печенок". И сколько-нибудь сильный человек бежит от таких условий среды на простор. Крестьяне причину переселений и бедных и зажиточных хозяйств объясняют просто: здесь „стиснение", а там воля. Конечно, если бы Александрийским переселенцам приходилось идти не в Черноморию, куда путь известен и не далек, а в Бийский округ, или на Амур, то по всей вероятности очень и очень многие еще призадумались бы,— идти ли, или оставаться; и больше того, что не пошли бы. Только близости новых мест, куда уходят переселенцы, можно приписать переселение одиночек не изведавших нужды. Эти идут попытать счастья, узнать как люди живут в других краях: на ораном ли сеют, не молоченное ли веют: „попробовать хлеба со всяких печей". Конечно, и тут не обходится без экономической подкладки: одиночка, имеющий надел, переселяется, чтобы оставить землю брату, но все-таки это будет причина второстепенная, а не первой важности. Разспросы крестьян о личных качествах переселенцев обыкновенно оканчиваются ничем; разговаривающие друг друга или не понимают, или крестьяне, разспрашиваемые на сходе, не считают нужным делиться с каким то заезжим человеком характеристикой духовнаго мира своего бывшаго односельчанина, котораго брат, отец или какой-нибудь родственник тут же присутствует: это не в характере малороса. Но бывают резкие случаи, когда заговорят и об этом; так, например, мы имеем указание, что переселился проворовавшийся: ..и хороший хозяин був, та трапылось таке, и пишов: совисно було людям ввичи дывытысь". Только допустивши, что переселенец имеет кроме брюха еще и душу, которая тоже ставит свои запросы к жизни, сделается сколько-нибудь понятным переселение хозяйства, имеющаго 5—7 штук скота, 15 десятин земли и ветряную мельницу. Одни экономическия причины такого факта не объяснят.

В данном случае и пример заразителен. Из дер. Користовки ушли переселенцы по примеру переселившихся из м. Александровки (Куракина), а эти в свою очередь были увлечены в движение Киевлянами и Полтавцами, шедшими через уезд. Некоторые переселенцы из Александровки (Куракина) заходили в родное село, идя в Киев на Богомолье; хвалятся, что жить под Темрюком хорошо: один успел купить себе 40 десятин земли по 30 руб., другие пока живут на арендуемой земле. Но в общем от переселенцев слышатся больше худыя вести о житье на новых местах; это и останавливает многих желающих переселиться. О переселениях в Западную Сибирь, на Амур и даже „Соколиный остров" (Сахалин?) хотя и слыхали Александрийцы, но о переселении туда никто не думает; вот если бы нашлись „вольныя" места на Кавказе, возле Батума, и жить там оказалось бы хорошо — масса переселилась бы туда не только из Александрийскаго уезда, но и из других, более южных уездов губернии.

41 ) Как низки бывают цены на отрядныя работы, можно видеть из следующаго факта: в северной части Чернолесской (№ 14) дачи местные крестьяне долго не знали другой цены за уборку десятины хлеба, как 1 р. 75 к.; но несколько лет назад; здесь появился новый владелец и поднял цену до 2 р.; такую цену стали давать и другие владельцы. Этот владелец через 2—3 года уехал, но цена установленная им осталась; высшей цены здесь и теперь не знают.

42 ) Н. Каблуков. Вопрос о рабочих в сельском хозяйстве. Москва 1884 года. Страница 212.

43 ) Елисаветградский уезд т. II, стр. 248

44 ) О числе праздничных и нерабочих дней подробно говорилось в описании Елисаветградскаго уезда, а так как в Александрийском уезде мы не заметили ничего новаго, то и не находим нужным повторяться.

45 ) Елисаветградский уезд стр. 275. Работа в день плуга: 1/2 десятины, весной и осенью и 2/3 летом (на пар), однозубое рало — 1/2 десят., тройчак — 1 дес., крумер — 3 дес., буккер—11/2—2 десят. и проч.; соха и плужница в Александрийском уезде, так же как и плуг,— 1/2 дес. в день.

46 ) В северной части Александрийскаго уезда мы заметили охлаждение мелких хозяев к молотилкам. „Это когда то было в моде", говорят крестьяне: „лучше обмолотить цепом: машина не чисто вымолачивает"

47 ) С 1879 года торговля лесом и разделка его в Новогеоргиевске заметно падает, благодаря тому, что течение Днепра откинулось к левому берегу. Прежде приставало до 200 плотов ежегодно, а теперь едва можно насчитать 20. Всю торговлю лесом перенял от Новогеоргиевска Градижск, Полтавской губернии.

48 ) Цифра пахатной площади, определенная Статистическим Отделением при общем описании уезда.

49 ) Для большей наглядности представим перечень предмете в, ввезенных в 1885 году чрез ст. Протопоповку в г. Александрию, несомненно наиболее бойкий торговый пункт во всем уезде. Здесь показаны наиболее интересные предметы ввоза, полученные из даннаго пункта в количестве не менее сотни пудов: Бумага—Харьков 790 пуд. и Кременчуг 105. Виноградным вина — Харьков 623 п., Елисаветград 135, Николаев 425 п. из за Елисаветграда (зап.) 740, и севернее Харькова—367 и. Горох— по Фатовской дороге—215 и по юго-западной—634 п. Дрова—Крюков 4.200 п. Лесные строительные материалы—Кременчуг 21.000, Крюков 81.883 и по Фастовской дороге 1.500. Деревяныя изделия— Полтава 155, Кременчуг 1.046, Крюков 645, Знамеака 2.061, Елисаветград 596, Николаев 215. Известь по Курско-Харьковско-Азовской дороге— 600 и. и по Екатериненской 2.400. Алебастр Кременчуг 310 п. Асфальт и другие строительные материалы—Кременчуг 522 п., Павлыш 600 п., Николаев 360 п. по Курско-Харьковско-Азовской дороге 736 и по Юго-западным 411. Кожевенные товары— Харьков 752 п., Полтава 213 п., Елисаветград 168 и. Железо и сталь не в деле— Харьков 248, Кременчуг 823, Елисаветград 516, Николаев 1 914 и по Юго-западным дорогам 888 п. Металлические изделия—Харьков 373 п., Кременчуг 524, Знаменка 105, Елисаветград 293, по Московско-Курской дороге 113, Курско-Киевской 199 и по Юго-западным 126. Машины разныя—Кременчуг 110, Одесса 128. Земледельческия орудия — Полтава 171, Кременчуг 845, Елисаветград 155, Добрая (колония Херсонскаго уезда) 320. Канаты, веревки и брезенты—Харьков 387, Кременчуг 113. Стекло и гончарный товар— Харьков 155, Полтава 216, Кременчуг 377, Елисаветград 262 и по юго-западным дорогам—818. Галантерейный товар—по Московско-Курской дороге 208 и Привислянской 139. Мануфактуры — Харьков 2.360, Полтава 659, Елисаветград 189 и по Московско-Курской 1.617. Бакалея и колониальные товары— Харьков 901, Люботын 1427, Кременчуг 1267, Елисаветград 1204, Николаев 1341 и Одесса 1453. Мед и воск—Харьков 536, Кременчуг 263, по Московско-Курской дороге 126 и Фастовской 346. Свечи и мыло Харьков 174, Кременчуг 141, по Московско-Курской 316 п. и по Юго-западным 321. Спички— Кременчуг 168. Крупа— Харьков 108, Кременчуг 455 и по Фастовской дороге 7259. Мука пшеничная— Харьков 170, Кобеляки 665, Кременчуг 1845, Елисаветград 627 и по юго-западным дорогам 1772. Рыба—Харьков 282, Кременчуг 2916, Елисаветград 397, Николаев 1374, по Грязе-Царицынской дороге 13.201 и по Курско-Харьковско-Азовской 8.405. Соль—Кременчуг 800 п. Николаев 31 500, по Лозов.-Севастопольской дороге 8 400 п. и Донецкой 600 и. Спирт — Харьков 437, Кременчуг 816, Елисаветград 253 и по Курско-Харьковско-Азовской 565. Сахар рафинад —Харьков 757, Елисаветград 4157 и по Фастовской дороге 565. Сахар песок— Елисаветград 477 и по Фастовской дороге 205. Табак в изделиях—Кременчуг 145 п. Табак в листах—Кременчуг 371. Фрукты — Николаев 414 и. и по Юго- западным дорогам 1914 п. Чай—Харьков 341 п. Масла семянные и древесные—Харьков 741, Кременчуг 1622, Николаев 513 и по Юго-западным дорогам 742. Масла минеральные (кроме нефти)— Кременчуг 751, Знаменка 247, Николаев 567 по Орловско-Грязской дороге 3037 п. и по Грязе-Царицынскон 6075. Смола— Кременчуг 3578, Николаев 557 и по Юго-западным дорогам 257.

50 ) В. Н. Григорьева Переселения крестьян Рязанской губ. Москва 1885 г.

51 ) Ф. Щербина. Сборник Статистических сведений по Воронежской губ. том второй вып. II стр. 36.

52 ) Обезпечение скотом переселенцев взято то, которое они имели до момента переселения: т. е. посчитан за ними и тот скот, который был ими продан, когда они задумали переселяться, но не посчитан прикупленный для переселения

53 ) Том I. Воронежский уезд и т. II вып. II «Крестьянское хозяйство по Острогожскому уезду».

54 ) Переселенцев г. Щербина разбиваете на две категории: переселенцев в собственном смысле и «отсутствующих», под какую категорию подходят все ушедшие из уезда на всякаго рода заработки; об экономическом положении лиц последней категории есть данныя, но сами «отсутствующие» не относятся к разсматриваемому нами вопросу.

55 ) Юридический Вестник 1884 г. № 5—6. Перепечатан в книге г. Григорьева.

56 ) О точности цифры разности мы не можем составить определеннаго понятия. Г. Григорьев обезпечение остающагося рабочаго определил делением всей надельной земли без переселенческой (полученной по переписи) на число остающихся работников. При наших изследованиях Елисаветградскаго и Александрийскаго уезда всегда получается две цифры обезпечения хозяйств землей: плановая (вся) земля и записанная за хозяйствами по переписи; последняя всегда меньше первой (см. стр. 143). По нашему понятию выходит так: г. Григорьев обезпечение землей остающихся работников, определил плановой цифрой, а переселенцев, — землей, определенной по переписи. Мы не думаем, чтобы при подворной переписи можно было бы всю надельную землю, принадлежащую обществу, так разверстать между хозяйствами, чтобы за обществом (в совокупном владении) так таки не осталось ни одной десятины. Наконец, остаются неудобныя земли, спорная и т. и , о которых не сделано никакой оговорки.